【资料来源于人民网评、羊城晚报、极目新闻、红星新闻、法治日报等】

近几日,“女司机亮证逼迫让路”事件引爆舆论,8月3日上午,广西防城港官方就此事进行了通报:女司机并非公职人员,不存在以公权调用私人信息的情况,涉事双方实为“未出五服的邻村表亲”等。(点击通报详情)

随后被亮证的当事人“平头哥”表示“调查结果挺透明,相信政府”,但网友就通报结果有诸多质疑,认为不合理的地方太多,舆论更多表达的是不信任的情绪,就像有网友戏谑道,“亮证女”查举报者只用了几分钟,当地查“亮证女”却查了好几天。而此前媒体报道广西防城港市副市长、公安局长联系上被“亮证”网友,当事人称,“副市长告诉我,奔驰女司机是一个企业主,并非公职人员,她拿出来的证件是假的,说是用来吓唬人的。”网友说,至于对方为何知道他的个人信息,副市长解释说女司机是他亲戚的亲戚,恰好认得他的车,“我问过我爸妈,也给他们看了照片,他们都不认识这个女的。”这一番回答更是让网友觉得离谱,因为通报证件又是真的。

8月6日,媒体报道 防城港“亮证女”侯某某因违反《治安管理处罚法》被处以行政拘留五日的处罚,期限由2025年08月05日至2025年08月10日。

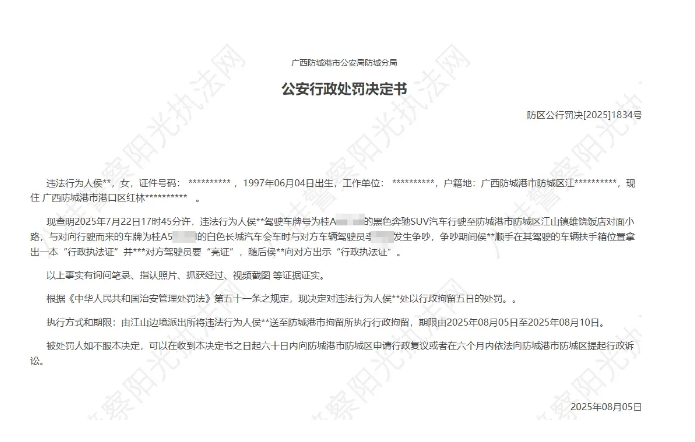

广西防城港警方发布的行政处罚决定书

行政处罚决定书涉嫌泄露当事人信息 已被删改重发

8月5日,由广西防城港市公安局防城分局对外公示的行政处罚决定书显示,此前“亮证逼迫让路”事件中的奔驰车女司机侯某某被行拘5日。

据媒体澎湃新闻报道,接近涉事另一方李先生的人士告诉记者他本人有点懵,因为官方公布的这份行政处罚决定书上,侯某某的名字、证件号、家庭住址等隐私信息做了打码处理,李先生的姓名和车牌号却被公示出来,侯某某的车牌号也被直接露出。

8月6日上午,澎湃新闻查询前述行政处罚决定书发现,“处罚决定书”原文件确实直接写明了涉事双方的车牌号,同时,还公布了发帖网友李先生的真实姓名,经媒体转载报道后再次引发关注。直到12时37分左右,该行政处罚决定书才将两人的车牌号以及李先生的真实姓名隐去。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条规定,行政机关及其工作人员对实施行政处罚过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当依法予以保密。

8月6日中午,更改过的《行政处罚决定书》将两人的隐私信息隐去。

行政处罚决定书载明:现查明2025年7月22日17时45分许,违法行为人侯**驾驶车牌号为桂A6****的黑色奔驰SUV汽车行驶至防城港市防城区江山镇雄饶饭店对面小路,与对向行驶而来的车牌为桂A5****的白色长城汽车会车时与对方车辆驾驶员李某某发生争吵,争吵期间侯**顺手在其驾驶的车辆扶手箱位置拿出一本“行政执法证”并***对方驾驶员要“亮证”,随后侯**向对方出示“行政执法证”。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十一条之规定,现决定对违法行为人侯**处以行政拘留五日的处罚。 由江山边境派出所将违法行为人侯**送至防城港市拘留所执行行政拘留,期限由2025年08月05日至2025年08月10日。

针对女司机是否已送去拘留所等相关问题,江山边境派出所向澎湃新闻表示,具体情况以上级在网上发布的通告与材料为准。

早在三天前,即8月3日,广西防城港通报称,侯某某所亮证件系其丈夫黎某(防城港市上思县某镇消防救援站二级消防士)放在车上的个人持有的《中华人民共和国行政执法证》。黎某当时虽未在场,但违反证件管理相关规定,未妥善保管应由其本人保管的行政执法证件,而是将证件随意放在其妻私家车上,导致该证件被非法使用,造成严重不良后果,涉嫌违反工作纪律,防城港市消防救援支队已对其立案调查。

截至8月6日上午11时,防城港市消防救援支队工作人员向澎湃新闻表示,对黎某的最终调查结果还没有出来。

澎湃新闻此前报道,7月22日下午,李先生在广西防城港市江山镇一乡村小道与一辆奔驰车会车时,奔驰女司机出示带有“行政执法”字样证件逼迫其让路,同车男子则当面说出他的家庭住址等隐私信息。事后,李先生向多个部门反映未果后遂将相关视频发至网络,播放量超千万。7月31日,派出所民警连夜上门,称视频泄露了对方的车牌,侵犯个人隐私,要求他删除视频并道歉。迫于压力他删除原视频后又打码重发,再度引发关注。

到底是什么点燃公众的不安?媒体:特权思维和特权想象

就在官方通报出来之前,官媒人民网评论称此次由“亮证”引发的风波,包含两起事件:一个是,“会车遇奔驰女司机亮证逼迫让路”;另一个是,“派出所民警上门要求删帖道歉”。两起事件交织一起,互相“助燃”,持续发酵,有“风波”演变为“风暴”的趋势。还需要看到的是,事发后涉事男子“已向当地警方及12345热线投诉此事”。因此,此次风波不仅涉及有关公职人员和有关部门的形象,还涉及执法公信力。为此,调查组更需严肃对待,回应舆论时要注意两点:一是以事实说法,绝不能回避真相;二是,依法依规处理,绝不能包庇纵容。相关人员一旦被查实存在违规违纪违法等情况,则要严肃处理,不轻饶,不能“罚酒三杯”,意图蒙混过关。事实证明,但凡轻举轻放,无不引发二次舆情,不可不慎。

“人民想知道的不是她不是谁,而是她是谁”!但事与愿违,为何这一事件能迅速点燃公众的不安情绪?媒体羊城晚报称关键在于其暴露的特权思维,严重破坏公序良俗。在法治社会,人们期望规则面前人人平等,可“亮证姐”一言不合就以“证”压人,仿佛执法证成了她肆意妄为的“特权证”,这种践踏公平的行径,刺痛每一个追求公正之人的心。当事人李某某投诉多日后,始终未获悉真相,这不仅加剧了他自身的不安,也极易让人联想到背后是否存在包庇、权力勾结等暗箱操作。

面对舆情,相关部门的应对至关重要。在 “亮证姐” 事件中,有关部门若能在李某某首次投诉时就积极介入调查,或许能将事件消弭于无形,而不是等到舆论发酵才被动应对。这起事件给公职人员敲响了警钟。对于公职人员及其家属而言,必须时刻牢记公器不能私用。侯某某虽非公职人员,却能轻易拿到执法证并滥用,这反映出部分公职人员没有管住身边的人、对执法证件保管不善等问题。要知道,执法证代表着国家公权力,绝非私人炫耀的资本,任何企图借公权力谋私的行为,都应受到严厉惩处。

媒体红星新闻则表示,复盘此事之所以在网上闹开,也与一些人习惯性的特权想象有较大关系。如何弥合信任落差、提升公信力,应该成为此事反思的重点。毕竟,一起偶然的交通争议、一次普通的民间纠纷,依法依规合理处置就好,不该演变成牵扯广泛的公共事件。唯有彻底祛除特权思维,约束个人言行的边界,才能从根本上杜绝热点舆情中的特权想象。

媒体新黄河分析称,若当事人披露以及媒体报道情况属实,此事中可怕处有二,一是,即便“亮证女”为公职人员或者接近公职人员的有关人士,调取公民个人隐私信息必须经过严格的程序认证与授权背书,而据举报者描述,“亮证女”一行几乎是在短时内不费吹灰之力就道出了其家庭地址和姓氏,二者力量的悬殊、程序保护的不堪一击令人不寒而栗;二是,这起舆情跟以往舆情事件中当事人因求助无门最终选择网络曝光别无二致,无论当地纪检部门还是派出所、市民服务热线,本有各种机会在系统内纠偏,却错失扑灭舆情的良机。而警察的登门要求删视频,更像是于法无据的威胁,对程序正义的坚守和依法执法的观念的淡漠可见一斑。

网友为何不信官方通报?“亮证姐”事件巧合为何这么多

据媒体极目新闻报道,官方通报,回答了很多公众关心的疑问。奔驰车是二手的,亮证件的女司机侯某某是民营企业员工,证件是其老公遗留在车上的。李某某的个人信息是侯某某的父亲侯某海因为认识而提供的。侯某某带警察上门要求删帖不违规,李某某去派出所报警,民警说属于一般纠纷不管没问题。公安局工作人员挂媒体电话是因为业务不熟。原来,整件事情就是“虚惊一场”。

不过,回到网上,种种“巧合”和“不违规”,引发舆论热议。侯某海认识李某某,两家相距不远,按常理,这该谁让车的问题不就容易解决了吗?为什么要使用亮证这样的高压手段呢?

李某某到派出所报警,提供了行车记录视频。民警看到后,是不是应该联系亮证的侯某某了解详情。如果是侯某某该让车不让车,是不是应该批评教育?同时,应该询问她的证件问题,如果有违规行为,是不是要向相关部门报告?哪怕就是联系对方调解一下,李某某也不至于心生对侯某某有后台的联想吧。与此相反的是,在侯某某报警后,派出所民警晚上10点上门帮忙解决纠纷,还亲自打电话为侯某某维权。怎么又不让侯某某自己去和当事人协商解决呢?再加上公安局挂记者电话,就给人感觉侯某某有通天的本事。所以网友就质疑,难道,其中真没有其他因素在干扰,造成这种奇怪的局面?

当地的详细通报,相信是做了详实调查,从理论上说能逻辑自洽,但却无法令舆论完全信服。个中原因,在解释之余,令公众对此事有开脱责任之感,从网络舆论反馈来看,这个通报结果,显然并不算是成功的。

关键是防城港市的这个通报是否可信,它会不会是为了保什么人而编造出来的一个“故事”?著名大V胡锡进表示选择相信防城港政府在全网舆论高度关注下会实事求是做调查并向舆论场做通报。我坚定地认为,众目睽睽之下,如果编一个假故事出来愚弄公众,对防城港市整个班子意味着不可承受的风险,没有一个理由可以让他们为某个人的利益把自己的前途、声誉和安全一起赌上去!如果所有直接间接与这个通报有关的人员合谋编造一个弥天大谎,那将是非常严重的集体犯罪,这在当前的体制环境下是不可思议的!