导 读

7月末,因暴雨被困的怀柔区琉璃庙镇碾子湾村数百名村民和游客,在多方救援力量的帮助下成功转移。其中,一位93岁的退伍老兵不让背,也不上担架,坚持走路撤离,这一举动感动了无数网友。上周,北京交通广播记者陈常松辗转采访到了当事人宋殿朝,老人脑海中那段尘封的往事也终于揭开……

暴雨过后,怀柔区琉璃庙镇碾子湾村成了“孤岛”,数百名村民和游客急需转移。7月30日下午,93岁的老兵宋殿朝不让背,也拒绝担架抬着,和老伴一前一后步行2公里,走出了被困地。期间,他遇到北京卫戍区救援官兵,和年轻官兵互敬军礼的短视频,感动了全网无数网友。

宋殿朝:人民子弟兵万岁!谢谢你们啊!

官兵:我们要谢谢您!没有你们,我们哪有现在啊!

宋殿朝原本是来碾子湾村避暑的。这个始建于清代初年的村庄,地处怀柔区琉璃庙镇西部,距离怀柔城区35公里。村子四面环山,林木覆盖率超90%。这几年,每到酷暑来临之前,宋殿朝和老伴都会到村民开的民宿里住些日子。

宋殿朝:我来碾子湾避暑大约十年了,每年的夏天到这两三个月,城里夏天太热,晚上那儿特凉快。因为常去,所以那儿的乡亲我都认识了,我还跟他们说,我也成了咱碾子湾的人了!今年我原本准备待到八月底再回来,结果它来了大雨。

宋殿朝在家中/记者拍摄

雨是7月26日那晚下大的。有同在村中的游客接受媒体采访时回忆,洪水来得很突然,短短几分钟水流就从膝盖涨到腰部以上,有的车被冲出几公里远。当晚,宋殿朝和老伴以及其他客人已经被民宿老板从民宿基地转移到了另一处地势高一些的住宿地。27日一早,宋殿朝推开门,眼前的景象还是把他吓了一跳。

宋殿朝:早晨一看,好家伙!这水整个地把那一片都冲了,电没有了,微信也打不出去,电话也没有了。

记者:网也断了。

宋殿朝:对,水也没有了,怎么办呢?

这场暴雨中,碾子湾村和外界连通的三座桥梁被洪水拦腰截断,百余名游客和近300名村民被困“孤岛”。由于水、电、路和通信全断,救援人员就地取材,利用被洪水冲倒的树木和绳索搭建木桥,打通通往碾子湾村的生命救援线。根据当地救援安排,行动不便、身体不适的老人由救援人员背着或抬在担架上分批撤离。但93岁的宋殿朝转身和87岁的老伴一商量,决心自己走出去。

宋殿朝:30号大约是中午一点多钟,部队来了以后拿着担架。我跟老伴商量,你看这小年轻的,多累呀,浑身上下净是汗。我说咱俩不坐担架,能走就走。这个时候来了一个部队的小伙子,说大爷我掺着你走。好!我说咱们走!四里地,坑坑洼洼的。过程中我还看到村的北边一下坡那儿滑坡了,那坡得有差不多三层楼高。

宋殿朝向人民子弟兵敬礼/来源于网络

途中,面对前来救援的北京卫戍区救援官兵,宋殿朝连连敬礼,不停地道谢。

宋殿朝:我受感动了!我看到这孩子们没吃饭,就叼着个包子就走。你说这孩子多好啊,所以我就给他们敬礼,孩子们都站起来给我回礼。这孩子们真好,当时我就说,子弟兵你们继承了老红军、八路军、解放军的光荣传统,很好!很佩服你们!

看着这些满身是汗的年轻战士,老兵宋殿朝也好像看到了70多年前,那个在枪林弹雨中的自己。1947年,年仅15岁的宋殿朝从老家河北邯郸大名县参军,成为中国人民解放军第二野战军第14总队41旅的一名宣传兵。而战争的残酷,宋殿朝其实在参军之前就知道。

宋殿朝:我们家是哥俩,还有一个姐姐,总共三个。我父亲会祖传的中医,能枪伤什么的。1937年,好像是个游击司令,他腿上还是哪被日本鬼子给打坏了,让我父亲半个月治好了。司令员同志就说,宋大夫你跟我随军吧!我父亲说现在不行,我走了,这家里的老婆、孩子怎么办呢?后来就说这样吧,我有两个小子,大了以后送给咱们共产党领导的部队!1943年,我父亲就把我哥哥送去部队了,后来我听我哥哥说他是个机枪射手。在邯郸战役的时候受了重伤,那会儿都快死了,嘴吃不了东西了,一个眼睛也坏了,后来又给救活了。1946年他回家的,这时候我还没参军。

宋殿朝获得的纪念奖章等/记者拍摄

参军之后,宋殿朝平时主要负责写标语、教战士们唱红歌、开诉苦会等宣传工作。而一旦战斗打响,抬担架、救战友就成了他的使命。

宋殿朝:宣传队的任务就是宣传“打倒蒋介石,解放全中国”。我这个登记表里面正式登记的是参加过四次战斗,战斗来了宣传兵的任务和卫生员一样,就是到战场上抢救伤员。看着前面倒下了,我们得赶紧去,带着担架,这就是宣传兵战斗当中的任务。我记得我随身还配了两个手榴弹、一把枪,防止敌人在你抢救的时候他来进攻你。

宋殿朝参加的第一次战斗是在河南省安阳市汤阴县附近。汤阴是华北平原与太行山脉交汇地带,更是联结晋、冀、鲁、豫四省的战略要地。

宋殿朝:我去那会儿,我们部队已经把安阳包围了,包围以后敌人没粮食怎么办?他抢粮,我们都不让他抢。当时我还是小孩,能不害怕吗,当时也害怕。但是我一看见这些牺牲的同志,给我来勇气了。战争正在打着呢,我也不管那个,就上前冲。整个的宣传队当时20多个人,两个分队,都带着担架。那次我们伤亡一百多人,后来我们把他们都运到那边的一个村庄。

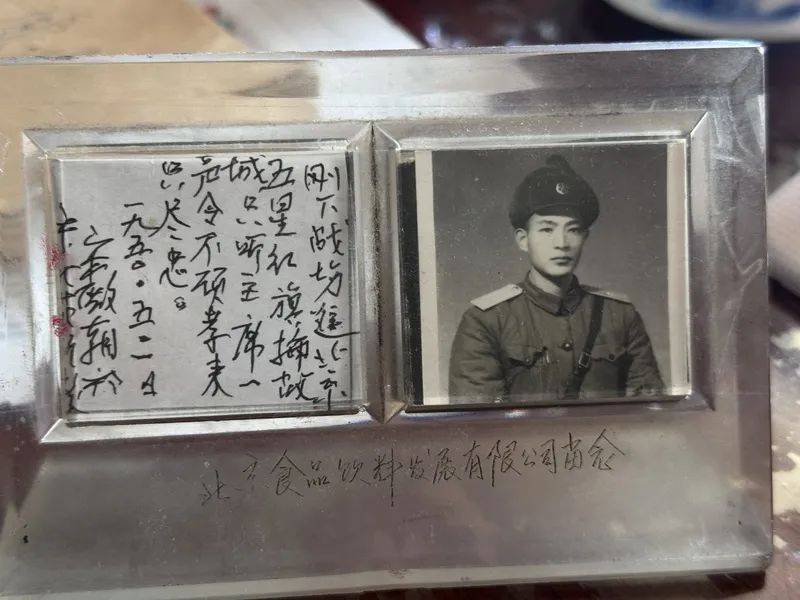

宋殿朝年轻时留影/记者拍摄

1950年,宋殿朝随军北上进京,在北苑炮兵学校进修之后,又进入部队文工团、保密室等部门。后来,他转业到地方,最后在北京二商局工作到离休。在宋殿朝老人的家里,至今还保存着一张老照片,这是1950年5月1日他在炮兵学校拍摄的。照片中,18岁的战士宋殿朝头戴军帽,雄姿英发。照片另一侧,还有一首他写的小诗。

宋殿朝:刚下战场进北京,五星红旗插故城,只听主席一声令,不顾孝来先尽忠。

75年以后,在怀柔区这场紧急救援中,宋殿朝又用一次次敬礼和一场徒步转移,再现了老兵的精神和信仰,也完成了两代军魂的交接。

宋殿朝:作为一个老兵,我一看这些孩子我说行,这孩子一不怕苦二不怕死,你们能吃苦就能打仗,我也放心了。

记者 陈常松 徐嘉何(实习) 李怡明(实习)主编|朱来生

编辑:刘慧明

值班主编:彭菲

监制:赵鹏

来源:北京交通广播