6月22日,美国对伊朗的三处关键核设施实施了空中战略打击。这三处设施分别是负责基础研究的伊斯法罕核技术中心,以及负责制造高浓缩核燃料的福尔多工厂和纳坦兹工厂。

从媒体报道内容来看,两座核燃料工厂在设计和建造时均已考虑西方国家可能实施空中打击。其关键设施均位于地下深处,并建造了高度加固的地下防护建筑。其中,纳坦兹的地下防护结构至少包括一层7.6米厚的高强度钢筋混凝土防护层。

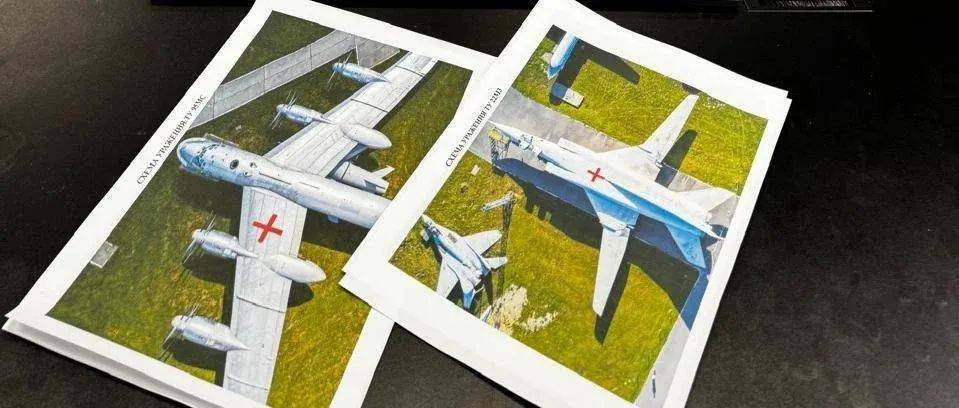

B-2轰炸机投掷GUB-57。

在这种情况下,美军此次行动的关键,已不仅在于B-2战略轰炸机能否有效穿透并压制伊朗的防空反导体系并将攻击载荷有效投放到目标区域,还涉及攻击载荷是否具备足够强大的侵彻和破坏能力,能否对遮蔽在大厚度土石和钢混结构后方的目标形成有效杀伤。

对于使用常规装药的武器,该类任务难度很大。

为了达成作战目标,美军以B-2战略轰炸机为平台,投放了14枚GBU-57 超重型钻地炸弹,该弹单枚重量可达13.6吨。尽管从外界报道来看,此次行动的目标达成情况,也就是伊朗高浓缩铀是否已尽数被摧毁还有争议,但总体上而言,一个普遍的结论是伊朗的地下核设施确实遭到了严重破坏。

在此次针对伊朗核设施实施打击后不久,根据美国有线电视新闻网及“动力”网站的报道,美国国防正在研发新一代超重型钻地炸弹NGP(下一代穿地弹)。

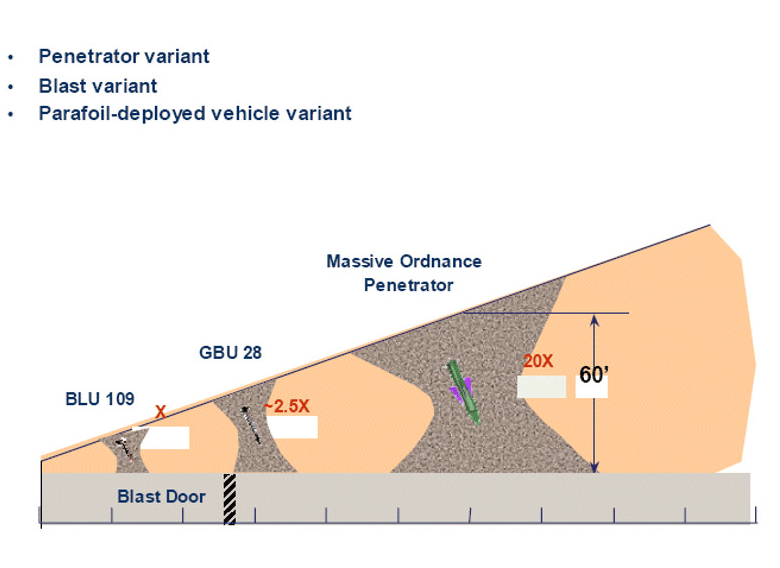

据报道,与MOP相比,NGP的重量将会有明显的减轻,目前公布的数字是不高于9.979吨;穿透能力未知,但至少不低于MOP。不过,目前MOP的性能数据并不透明。综合各种报道,较为可信的数据是该弹装填了2.42吨高能炸药,穿透能力为60米泥土或18米钢筋混凝土,钢筋混凝土的强度等级等信息未知。

针对美制钻地弹的这些新信息,有一些问题值得思考。

01

为什么更多地使用飞机投放钻地武器,而不是弹道导弹?

钻地炸弹在穿透掩蔽物的过程中,要承受剧烈的冲击和加热,并持续克服巨大的阻力。因此它的侵彻结构不仅要具备很高的硬度刚度和强度性能,而且需要具备足够大的热沉量,能确保侵彻过程中温度不会上升到导致结构软化的水平。

也就是说,钻地炸弹需要一个体积和质量很大的侵彻体,这对于高速飞行器的弹道导弹而言,实现同样的射程需要付出高昂得多的代价,而且射程越远,要付出的成本就会呈现非线性的提高。

钻地弹侵彻破坏能力与重量尺寸密切相关。

从另一方面来说,地下加固目标通常都会利用各向异性的山地等地形结构强化防护能力。这意味着它无法避免的一些弱点,比如人员进出、物料运输、通风换气散热的通道和出口,都会被精心规划到能最大程度避免火力打击的狭小角度范围内。这对于陆基或海基发射的弹道导弹非常不利。而战略轰炸机这样的空中平台,能通过攻击航线的规划,确保钻地武器按照最高效的侵彻路径投放。

由于飞行速度带来的反应时间和弹头着地动能优势,钻地弹道导弹的研究在很多国家并未中断过。但是更高的技术难度和成本,飞行轨迹的低灵活性,以及核预警系统的误判风险,都制约了钻地弹道导弹的实用化进程,这种矛盾在中远程导弹上尤其严重。目前较明确有钻地功能的弹道导弹不多,而且多为部署灵活且动力系统代价较低的近程导弹,比如韩国的“玄武”-4/5。

02

超出钻地弹侵彻能力的地下目标能被钻地弹摧毁吗?

此次被打击的伊朗核设施,在设计时已考虑过应对钻地弹的打击问题,本身的防护水平不可谓不高。比如福尔多工厂的主体在距离地表80米至90米的地下,已超出MOP的极限侵彻能力。但从实战经验来看,钻地弹通过合理的战术安排,可以有效攻击防护水平超出理论指标以外的目标。

在现阶段,这通常由两种方式合并使用来实现:

第一,攻击目标的薄弱区域。

地下设施的主体虽然可以布置在尽可能深的地下,但它必须设置物流和通风换气散热通道,这些通道最终会连接地表。因此在结构布局上,地下设施一定会有部分空间距离地表较近。这些区域,一方面有可能成为钻地弹侵彻过程中的“无阻力快捷通道”。另一方面,如果攻击方对于地下设施的情报掌握非常完善,在确保炸毁所有通道的情况下,地下设施也将陷入失去作用、内部人员死于窒息或饮水食物缺乏的境地。

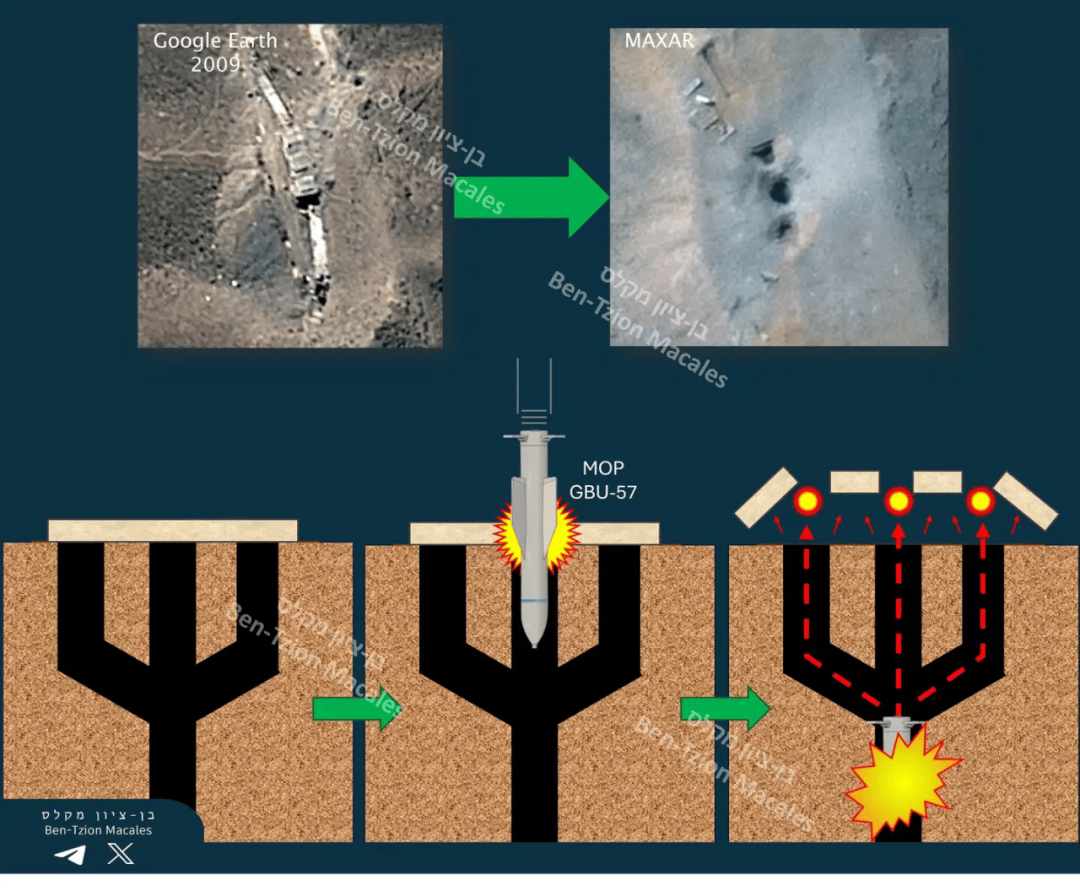

美国公布的此次打击行动相关信息。

比如在对福尔多工厂的攻击中,美军投下了12枚MOP炸弹。其中有5枚的攻击规划,是第一枚MOP炸开主通风井的钢筋混凝土防护结构,暴露通道;其余4枚MOP沿通道深入到地下设施的深处核心起爆。

第二,针对狭小区域,实施持续钻地攻击。

海湾战争时期,美军由于尚未装备具备高性能侵彻体的专业钻地弹,空袭行动中多次遭遇2000磅级常规炸弹无法有效摧毁伊拉克地下坚固目标的问题。随后美军在推动GBU-28钻地弹研发的同时,也成立课题组研究基于常规炸弹的钻地攻坚战术研发,其核心思路是利用多枚炸弹对同一位置发起连续打击。

在这种称为“重复袭击效应”的战术中,第一枚炸弹会清除地表的土层和混凝土结构,制造结构性弱点并打开后续钻地攻击通道;后续的多枚炸弹,需要精确的在同一位置着地并钻入起爆,从而渐次性的对更深层区域造成破坏。在足够次数的爆炸冲击以后,由于冲击波形成的震荡累积,即使是地下结构没有被直接穿透也会被逐步破坏,不断生成裂纹并扩展,部分结构松动直至坍塌,最终导致整个结构失效甚至被摧毁。

加沙地区地下设施数量极多,如果完全依靠钻地弹打击,预算和产能上对以色列都难以负担。

以色列在打击哈马斯组织地下设施的作战中,这种思路的战术被应用的非常广泛。在针对更高防护级别的目标时,这一思路同样适用于MOP这样的巨型钻地弹。上文所述的MOP对福尔多工厂的通风井的连续攻击,就非常明显是“重复袭击效应”针对特定目标优化后衍生的战术规划。

第三,NGP的钻地性能对比MOP能提升多少?

MOP在总体设计上非常保守,采用了纯粹的动能侵彻原理,通俗的说就是靠巨大的特种钢结构硬砸。

串联战斗部设计,使轻型化的巡航导弹也能获得对混凝土目标3米以上的侵彻能力。

很多已实用化或接近实用化的强化钻地技术,MOP都没有使用,特别是以下两种:

一是侵彻体前方布设聚能破障战斗部。它会首先爆炸,在侵彻路径上炸出一个孔洞通道,使侵彻体能够沿着通道低阻甚至近乎无阻的前进。

二是动力增速。在侵彻体后方设置有助推火箭或者基于火药动力的抛射系统,强制侵彻体加速,获得更高的着地动能。

MOP未使用类似技术的原因,主要是出于成本考虑。这种特殊规格的超重型钻地弹总采购量很少,设计成本难以分摊,大比例或全尺寸的试验成本又极为高昂,因此在能满足设计目标的情况下,研发单位通常都会选择最保守的技术路线。

NGP目前看性能指标很可能还会进一步提升,但重量限制严格得多。这样的性能提升幅度,如果总体思路不变,完全靠设计细节优化和材料工艺进步来实现,难度会非常高。因此它有可能会引入新的强化措施,但具体的选择将主要取决于期望性能和预算投入之间的矛盾,最终结果只能由时间来见证。

文案:候知健

排版:蓝风

编审 | 监制:武晨、王兰

看航空融媒体工作室出品