文| 张彦宗

8月10日,外交学院准大二女生、19岁的刘某某在南昌市青云谱区八大山人梅溪景区被杀害,根据警方12日通报,杀人凶手为23岁的席某某,目前已经被刑事拘留。8月13日南方日报报道,刘同学的死引发外交学院全校师生震动,她的家长希望女儿的校友转发她遇害消息,帮助讨还公道。

刘同学亲属张先生告诉极目新闻记者,刘同学在穿汉服拍照的过程中遭到席某某搭讪,因为拒绝给联系方式,席某某用剪刀捅了她及其同行好友。两个女孩慌忙逃跑,但因为刘同学穿着汉服行动不便,很快被追上,身上被捅了多刀。

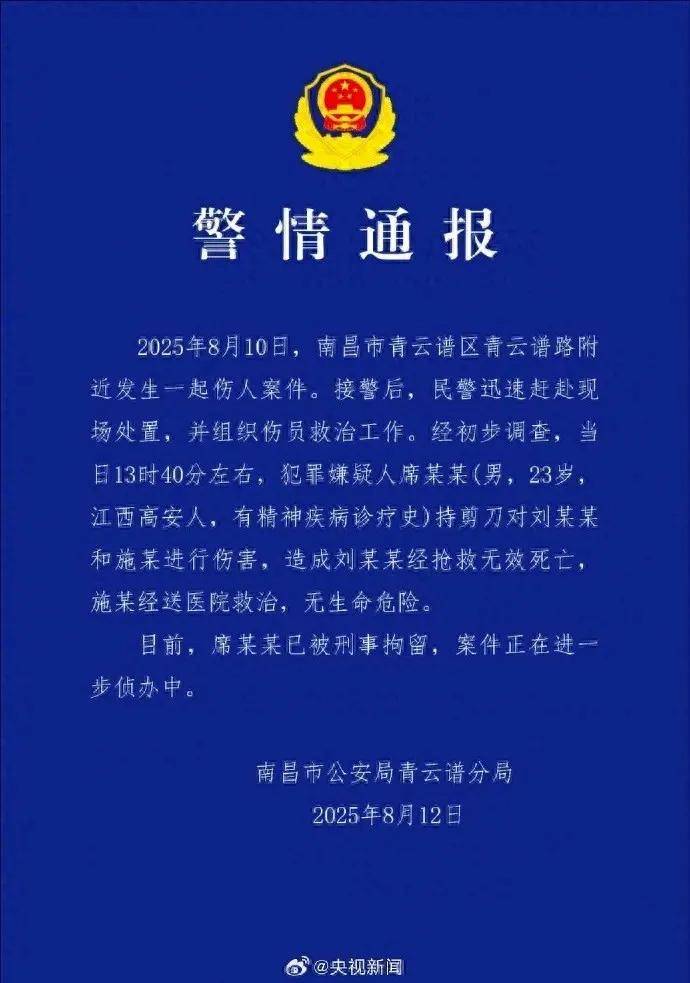

警方通报未涉及刘同学被杀经过,或许是因为案件正在侦办当中。通报里在个人信息中加括号备注,杀人凶嫌席某某有“精神疾病诊疗史”,这个备注引起了很多人的担忧。

在人们朴素的愿望中,席某某对刘同学下了死手,恶毒地捅了她颈部腹部10几刀,凶残至极,不杀不足以平民愤。可与此同时,席某某可能是精神病人的情况,让网友担心这可能会成为他的“免死金牌”——这种交织了控诉与担忧的舆论氛围挥之不去,对进一步释疑有很大需求。

席某某有过精神疾病诊疗史,他是因为什么去做诊疗的,有没有确诊?如果确诊有精神疾病,那程度如何?在他捅杀刘同学时,到底是在发病期间抑或仍然具备完全刑事责任能力?许多案例表明,如果是间歇性精神病人,在精神正常期间犯罪,仍属完全刑事责任能力。

捅死刘同学的席某某需要一个权威的精神鉴定,以确认他在行凶时的精神状态,以便与量刑相适应。哪怕舆论都在声讨谴责残暴的席某某,这一步没法避免。考虑到这起凶杀案震动很大,涉及到女性在公共场合的安全感,办案机关想必会做好扎牢每一个证据。

此外,人们对本案还有另一层疑虑,假如席某某就是预谋杀人,提前进行了精神病诊疗方面的精心部署,以掩护他现在的杀人行为,执法机关能不能识破这一层伪装?

资料图,图文无关

一些人难以排除这个想法,主要是专业壁垒的存在,觉得“精神病司法鉴定”离自己太远,过于神秘。毕竟,司法精神病鉴定不同于一般鉴定,比较依赖于鉴定人员的主观判断,难免担心犯罪嫌疑人会编造案发时的症状,误导鉴定人员。

可现实中,这种伪装很少能通过科学鉴定。此前有业内人士介绍,司法人员会多方调取证据,同时动用几名专家,从不同的角度、环节去印证,排除虚假证据。如果掌握了新的证据,办案人员可以随时推翻鉴定意见。

舆论中想要为刘同学“报仇”的心态浓烈,人们不想听任何“废死”的话,哪怕只是提“精神病诊疗史”六个字也很敏感。考虑到本案血腥的杀人情节,社会影响极其恶劣,侦办过程中必须以科学公正的鉴定确定席某某杀人时的精神状态,这或许也是推动本案办成一个“铁案”的社会舆论条件。