初秋的宁阳,凤仙山北麓的陈美庄透着几分静谧。

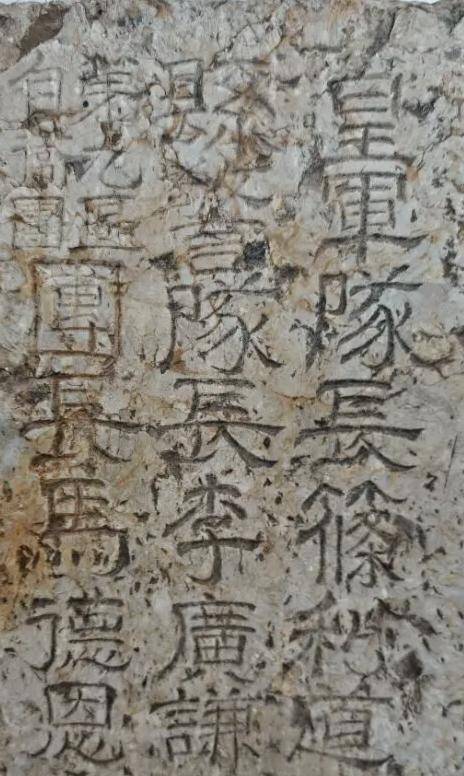

村委会办公室里,一块青灰色石灰岩石匾静静陈列着。90厘米长、35厘米宽的石匾上,"宁阳县东庄镇陈美庄兴亚楼,皇军队长筱利道,县警队长李广谦、第9区自卫团团长马德恩监修"的字迹清晰如昨,落款"民国三十年"的刻痕里,藏着一段不该被遗忘的苦难与抗争。

一块石匾的"重见天日"

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。2025年8月,这块石匾的出现,让陈美庄的抗战记忆再次被唤醒。

发现它的,是村里的老住户王震。多年前,他在村头废弃的老学校宅基地上准备翻新房屋。拆到窗台时,一块规整的石板随着木框松动滑落,"咚"地砸在地上。王震下意识伸手扶住,指尖触到石板表面凹凸不平的刻痕——起初以为是普通旧石料,他舀来清水一遍遍冲洗,"兴亚楼""皇军队长"等字样渐渐现形。

"小时候听老人说过,村西头曾有日军炮楼,难不成这就是从那儿来的?"王震心里一震。他把石匾竖在院墙角落,用塑料布仔细遮盖防潮,每逢阴雨天都要掀开检查是否有裂纹。有收旧物的贩子上门,出价3000元想买走,被他厉声怼回去:"这是咱村的血证,给座金山也不能卖!"

今年8月,眼看抗战胜利纪念日临近,王震觉得"该让它发挥作用了",他小心翼翼将石匾送到村委会。"可得好好存着,别让后人忘了过去。"交予村支书宫玉伟时,他反复叮嘱。

石匾近照

凑近细看,石匾质地坚硬,是凤仙山特有的青灰石,边缘因做了几十年窗台被磨得光滑,刻字部分却因凹陷未受磨损。背面有几处不规则凿痕,应是当年拆除炮楼时被撬动的痕迹;角落一个直径2厘米的圆孔,老人们说,那是炮楼立柱固定时留下的——这些细节,都在诉说它作为日军侵华工具的过往。

炮楼阴影下的苦难与反抗

民国三十年即1941年,正是全国抗战进入战略相持阶段。陈美庄因地处凤仙山北麓,距津浦铁路20公里,离老庄子地下交通站不到3里路,成了日军觊觎的"咽喉要地"。

1939年秋末,日军在陈美庄村设据点,圈地建起七八十米宽的大院,又在东北角修起两层炮楼。"那时候,鬼子带着汉奸挨家挨户'征料',规定每户3天内交50块土坯、2块门板,交不上就放火烧房。"77岁的赵连平记得父亲生前的讲述,"我爹那时候30岁,推着独轮车,冒着零下十几度的严寒,往返30多里山路去凤仙山脚下取土制坯,手上冻裂的伤口沾了泥水,烂了半个多月。"有户村民家只有一扇门板,被抢走后,寒冬里一家人只能用草席挡门,最小的孩子因此冻病夭折。

炮楼底层用石块砌墙(石匾即来自底层门楣),高约6米,二层用土坯垒筑,设4个射击孔正对村外交通线。据村里老人回忆,日军可能在炮楼与大院间挖过暗沟——后来拔除据点时,战士们发现有不起眼的土坡通向村外,推测是用于传递物资或逃跑的通道。

铁蹄之下,民不聊生。日本兵喝了酒就裸身逛村,吓得村民不敢出门;村民闫廷合被吊挂树上,遭日军放狗活活咬死;王文殿被毒打后又遭活埋……"跟日本鬼子有血仇,要把他们赶出去!"苦难中,反抗的种子悄悄萌发。

86岁的孔祥兰记得,母亲张英曾是地下交通员。1940年春,张英被日军强征去据点缝补军被,出发前藏了把剪刀在袖中防身。缝被子时,她故意放慢速度,用眼角余光数清院内5个岗哨,记住换岗时间是每2小时一次,还注意到东北角柴房后有个不起眼的土坡——后来才知那是地道入口。

返回当晚,张英趁着夜色找到泰宁边区人民自治委员会的联络员,用烧火棍在地上画出据点草图,标注"岗哨位置""柴房地道口"。几天后的一个雨夜,30名自治会战士在村民带领下,从村东玉米地潜行至据点外。闫廷合的侄子当时17岁,爬上大树放哨,用口哨传递信号。战斗打响后,汉奸岗哨吓得扔枪投降,战士们在炮楼下堆起柴草点火,浓烟迫使日军从地道逃跑——虽未歼灭日军,却烧毁了他们囤积的粮食,让村民看到"鬼子不是打不跑的"。

日军很快卷土重来,行径更恶劣。村民孔凡新躲在柴火垛里被发现,日军一刺刀扎进他的屁股。直到一一五师挺进纵队一部与曲(阜)泗(水)宁(阳)地方武装合力进攻,才彻底拔除这一据点,扫清了交通线隐患。

从"兴亚楼"到幸福路:记忆永不褪色

日军被赶跑后,炮楼被拆除,石块成了村里基建的材料。这块石匾,被选作村小学的窗台,恰好对着孩子们的课桌。

"上世纪50年代我在这儿教书,常有学生问'窗台上的字啥意思'。"82岁的退休教师孔繁森回忆,"那时候怕勾起老人们的痛苦,只说是'旧社会的坏东西',没敢细讲。"上世纪90年代学校废弃,石匾随校舍一起被杂草覆盖,直到王震在学校老宅基地上翻新房屋,才在废墟中"重见天日"。

根据宁阳县委党史研究中心认证,“兴亚楼”牌匾作为日军侵华时期的直接物证,以其文字记录揭示了日军的军事存在、殖民意图及美化侵略的虚伪性。牌匾上明确标注日军、伪军姓名及修建时间(1941年),直接印证日军在宁阳地区的军事部署,进一步填补了宁阳地区日军侵华实物史料的空白。

宁阳县委党史研究中心进一步表示,“兴亚楼”牌匾的发现一方面伴随民众口述史,使地方抗战史具象化,另一方面作为教育公众的重要载体,可以通过在公共场馆或纪念活动中展出,强化民众对民族历史的记忆,从伟大抗战精神中不断汲取奋进前行力量。尤其是结合东庄红党史记忆展览馆,深度挖掘红色文化、地域文化,讲好党的故事、抗战的故事、英雄的故事。

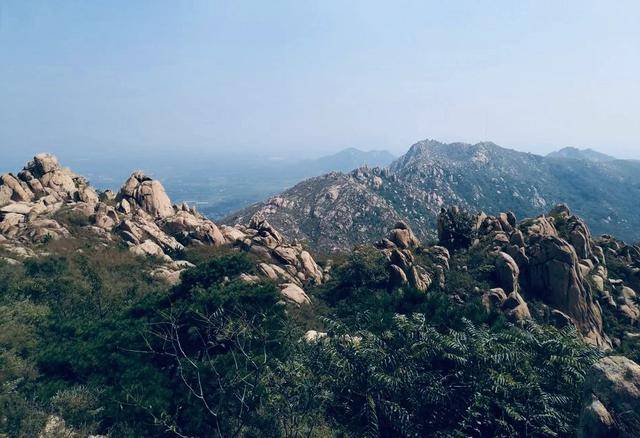

如今的凤仙山

如今的陈美庄,早已换了人间。凤仙山成了旅游景区,平畴沃野间乡村秀美,游客纷至沓来。昔日日军大院门前的路,成了宽阔的"东风大街",路旁石碑刻着"昔日日军侵华路,今日富民幸福道";村民曾协助抗日的羊肠小道,拓宽成笔直的"幸福路",路灯杆上挂着对比照片——一边是上世纪40年代村民躲日军的场景,一边是如今游客与村民欢笑的画面。

孔祥兰常坐在"幸福路"旁的老槐树下,看着游客举着相机拍凤仙山,总会主动上前指着远处山坳:"那里就是当年炮楼的位置,现在种满了桃树。"村里的孩子们在"红色研学"活动中,摸着石匾上的刻痕,听王震讲"这块石头见证了咱村的苦,也见证了咱村的勇"。

更让人暖心的是,石匾的故事正被村民们主动"续写"。发现石匾的王震,如今成了村里的"红色讲解员"。他没学过多少文化,却把听来的抗战故事记在心里,逢人就讲;这两年还跟着村里的年轻人学用智能手机,对着石匾录视频,配上自己带着乡音的讲解发在短视频平台上,"让在外的年轻人也看看咱村的历史"。有次他发的"石匾从窗台到展台"的视频,被在外务工的村民转发,不少人私信他问细节,还有人特意回村,拉着他在石匾前拍合影。

陈美庄村还自发成立了"抗战记忆整理小组",6位年过七旬的老人带着3名返乡大学生,挨家挨户走访。老人们凭着记忆讲往事,大学生们用录音笔记录、整理成文字,半年下来已经攒了厚厚一本,记着"张英送情报时藏纸条的地方""战士们藏身的玉米地在哪块"等20多个细节。"不光是石匾,这些藏在老人心里的事,也得记下来。"小组里的大学生孔雨说,他们计划把这些故事印成小册子,放在村委会供人翻阅,也给村里的孩子当"课外书"。

当年日军炮楼所在的"炮楼岭",如今是村里的桃林基地。300多亩桃树上挂着沉甸甸的果实,果农们忙着采摘、装箱,通过电商发往全国各地。去年光桃产业,全村就收入200多万元。村民孔凡新的孙子孔令华,在当年爷爷被刺伤的柴火垛位置,盖起了两间小平房,成了"幸福驿站"——夏天给游客供茶水,秋天帮果农代收快递,墙上挂着孔凡新老人的照片,旁边写着他当年的遭遇。"来歇脚的游客问起,我就给他们讲讲,不是记仇,是想让大家知道,现在的好日子是咋来的。"孔令华说。

"昭昭前事,惕惕后人。"宫玉伟望着石匾说,"牢记苦难,才更懂珍惜现在。那段浴血抗战的历史,是史诗,是精神,更是陈美庄人永远的记忆。"

(大众新闻记者 刘涛 通讯员 宋绪政 策划 王建国 王洪涛)