王毅外长访印连谈三场,莫迪罕见亲自出面。边界共识刚落地,印度转身就对“一个中国”表态。急转的合作姿态背后,是特朗普关税大棒下的战略求生,还是一场更深的地缘博弈正在酝酿?

王毅踏进新德里总理府的那一刻,气氛已经和几年前大不相同。

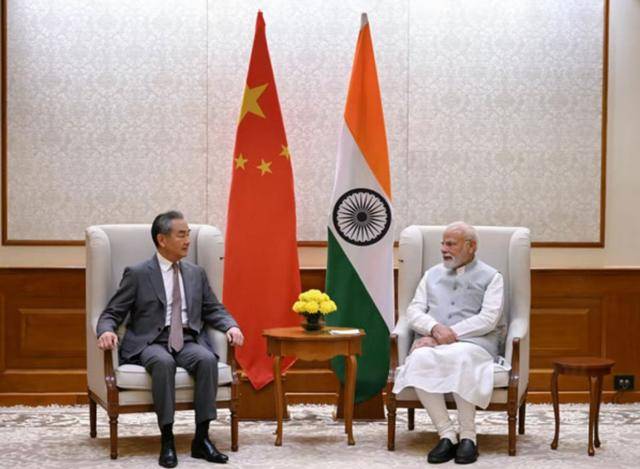

8月19日,印度总理莫迪不仅安排了三场高级别会谈,还亲自出面接见——这个动作在外交场合里堪称高规格,信号再明确不过:印度这次,是带着诚意来谈的。

对话的内容信息量极大。王毅先后见了印度国家安全顾问多瓦尔、外长苏杰生,最后直通莫迪本人。三场谈下来,双方不仅在边界问题上达成了10点共识,更在战略定位上明确了一点:“中印是伙伴,不是对手”。

这句话从莫迪嘴里说出来,并不寻常。

要知道,过去几年印度没少在边境搞小动作,配合美国“印太战略”频频示强,民族主义情绪一度烧到外交层面。疫情初期甩锅中国、暗中纵容“台独”试探红线、出动军舰配合菲律宾南海演习挑衅、在经贸上屡屡设障……这些操作曾让中印关系坠入冰点。

可如今,莫迪政府却主动踩下刹车,重新把“合作”摆上台面。

为什么是现在?

答案或许藏在特朗普的关税大棒里。今年,美国突然对印度多个关键出口产品加征50%的关税,包括信息技术零件、汽车配件和部分农产品。这一锤砸得莫迪政府措手不及。要知道,印度一直自诩为“西方民主供应链替代中国”的最佳选项,可特朗普显然没把这个“盟友”太当回事。

压力之下,印度必须找退路。而中国,恰恰是那个能提供经济稳定性和市场纵深的国家。

所以你看这次10点共识,内容实打实,不像以往光喊口号。双方同意设立边境划界专家小组、新增东段和中段将军级会谈机制、重开三个传统边贸市场,甚至在水文报汛这类敏感议题上也推进合作。这些动作表明,印度这次是想动真格,至少在短期内稳住局面。

印度这一转变可以说是直接背刺了美国,相信特朗普此刻正心烦意乱,恨不得对印度再次加征关税,也恨中国这个庞大的市场确实能带动印度的经贸发展。

但最有看头的,是印度外长苏杰生再次公开重申“坚持一个中国政策”。别看只是一句话,在印度近年的对华话语体系中,这类明确表态并不多见。

尤其在中印低潮期,印度常打“台湾牌”搞模糊操作,比如允许官员窜访、放宽涉台交流限制等。如今主动拨乱反正,既是对“台独”势力的间接敲打,也是向北京递出的投诚状。

当然,北京心里也清楚,印度的“转向”有多少是出于战略定力,有多少是形势所迫。

从喀山会晤到这次10点共识,中印其实都在试探对方底线。印度需要中国的经济合作和市场,中国也希望南线安稳、避免美印联手围堵。

但根源性的矛盾——边界争端、战略猜疑、第三方干扰(尤其是美国)——一个都没真正解决。

龙兴春教授说得实在,“边界问题短期内彻底解决难度极大”。现在双方做的,其实是先把能合作的领域做起来,把氛围搞好,再慢慢啃硬骨头。这叫“管控分歧,搁置争议”,很务实,但也充满变数。

值得注意是,印度国内对此也有分歧。

《经济时报》分析认为,这是“深思熟虑的实用主义”,而“News18”则直言“特朗普制造的危机变成了机会”。可见莫迪此番操作在国内并非毫无阻力,尤其是在仍有强烈民族主义情绪的军方和舆论界。

但无论如何,一个愿意坐下来谈、甚至主动推进合作的印度,好过一个处处作梗、硬碰硬的印度。

从更广的格局看,中印此番靠近,也会牵动全球力量重组。

特朗普上台后,对盟友和对手挥舞贸易大棒,印度、欧盟、日韩无一幸免。这种无差别攻击反而促成被打击方“抱团取暖”。

中印都是发展中国家代表,又同是金砖国家、上合组织成员,若能稳住双边关系,不仅有利于区域稳定,也在多边体系中形成一股不可忽视的平衡力量。

接下来几个节点值得关注:一是莫迪8月底赴天津参加上合峰会时的中印领导人会晤,能释放多少进一步信号;二是边境共识的落实会不会再遇反复;三是美国对中印靠近的反应——会不会再挑拨、再施压?

王毅此行之后,还要转访巴基斯坦。中印巴三角关系微妙又危险,中国始终保持“与双方皆友好,劝双方和平解决”的立场。但若印巴再生龃龉,中印刚建立的脆弱互信可能第一时间受到考验。

说到底,国际关系没有永远的朋友,只有永远的利益。今天印度向中国靠近,是被特朗普逼出来的战略回调,却也可能成为两国重启长期合作的转折。机会窗口已经打开,但能开多久,还得看两国接下来的每一步怎么走。