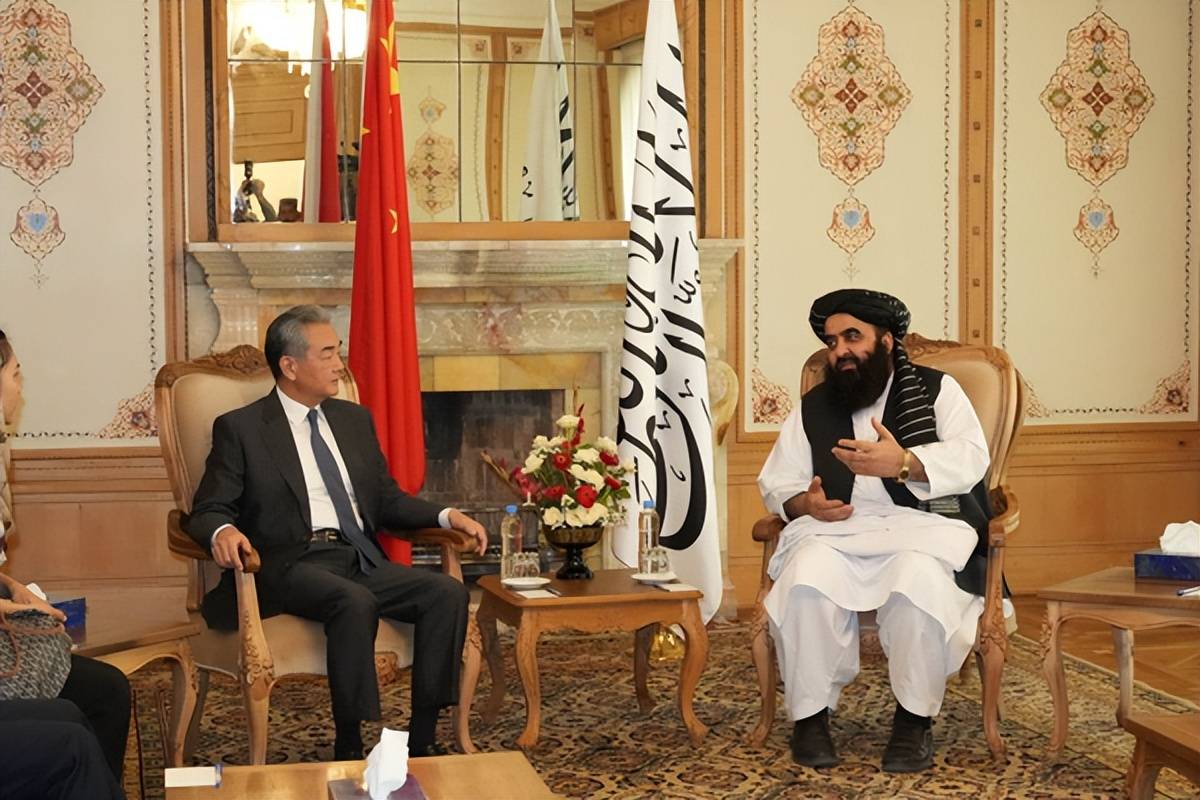

近日,王毅外长原本计划访问巴基斯坦,却选择了临时改道喀布尔,与阿富汗总理阿洪德及外交部长穆塔基进行会晤。这场会议,背后蕴含着中阿关系的新动态,也标志着两国在多重背景下达成的新的共识。

王毅外长在会谈中对阿富汗政府的称谓发生了明显变化。从“阿富汗临时政府”到“阿方”、“阿富汗总理阿洪德”,这种语言上的调整表明了中国在承认阿富汗新政权方面的姿态正在转变。这不仅是简单的用词变换,更是向世界传递出一种稳固、可预见的政治信号——中国愿意将阿富汗视为合作伙伴,而不是仅仅将其视为一个不安定的邻居。

这种变化并非偶然。它背后有着深刻的历史背景和现实考量。在过去多年里,阿富汗因内乱与国际制裁而饱受困扰,导致其国际地位极为脆弱。而如今,中方将阿方列为平等的对话对象,这一方面反映了中国对阿富汗内部局势稳定的认可,另一方面也意味着中方希望通过加强双边关系来促进区域稳定。

在与阿方的会谈中,王毅明确提出了两个重点:安全与发展。对于中国而言,阿富汗的安全局势直接关系到新疆的稳定。王毅在会上强调,“东伊运”是安理会认定的恐怖组织,呼吁阿方加大对此类势力的打击力度,确保中国的国家安全利益不受威胁。这一底线问题,毫无疑问是中方与阿方建立新关系的前提。

而在保障安全的基础上,中方还对阿方提出了发展的期待。王毅指出,经济合作必须以安全为保障。阿方也意识到,唯有依靠发展才能实现持久的稳定。因此,双方在会议中达成一致,阿方绝不允许任何势力利用其领土危害中国的活动,这无疑是将“红线”转化为“共识”。

在安全问题得到保障后,王毅进一步提出了深化合作的框架,特别是在经济领域。中国不再仅仅将阿富汗视作一个资源储备国,而是希望通过整合阿富汗的能源、矿产等资源,与“一带一路”的战略布局形成紧密联系。具体来说,通过将中巴经济走廊向阿富汗延伸,将阿富汗纳入区域合作网络,不仅能够提升阿国的基础设施水平,还能帮助推动民生改善。

阿方承诺与中国长期站在一起,表达了他们希望借助中方力量实现自我振兴的愿望。这与西方的“有条件接纳”形成鲜明对比,阿方更倾向于寻求中国的实质支持,以实现主权和尊严的真正落实。

此次中阿高层会晤,不仅在外交层面产生了深远影响,也为中国在南亚和中亚地区的地缘政治战略提供了新抓手。王毅此行的真正目的,涵盖了改善印度、巴基斯坦与阿富汗之间的关系,目的是为中国周边安全环境的改善铺路。

中国在这一进程中的角色,是既不做“老师”,亦不做“监军”。相反,中国通过尊重各国主权,以项目促稳定、以发展促安全的模式,意图逐步推进阿富汗的自我重建。这种方式不仅能够降低地区的动荡风险,也可以为中国自身的发展创造更为宽松的外部环境。

随着中阿关系的持续发展,有必要关注的是,两国能否有效落实会谈中达成的共识,确保双边关系在风雨飘摇的国际环境中保持稳定。只要中阿双方共同努力,把复杂的问题细化为可操作的项目,让阿富汗成为中国周边命运共同体的重要一环,未来的国际局势将出现更多积极变化。