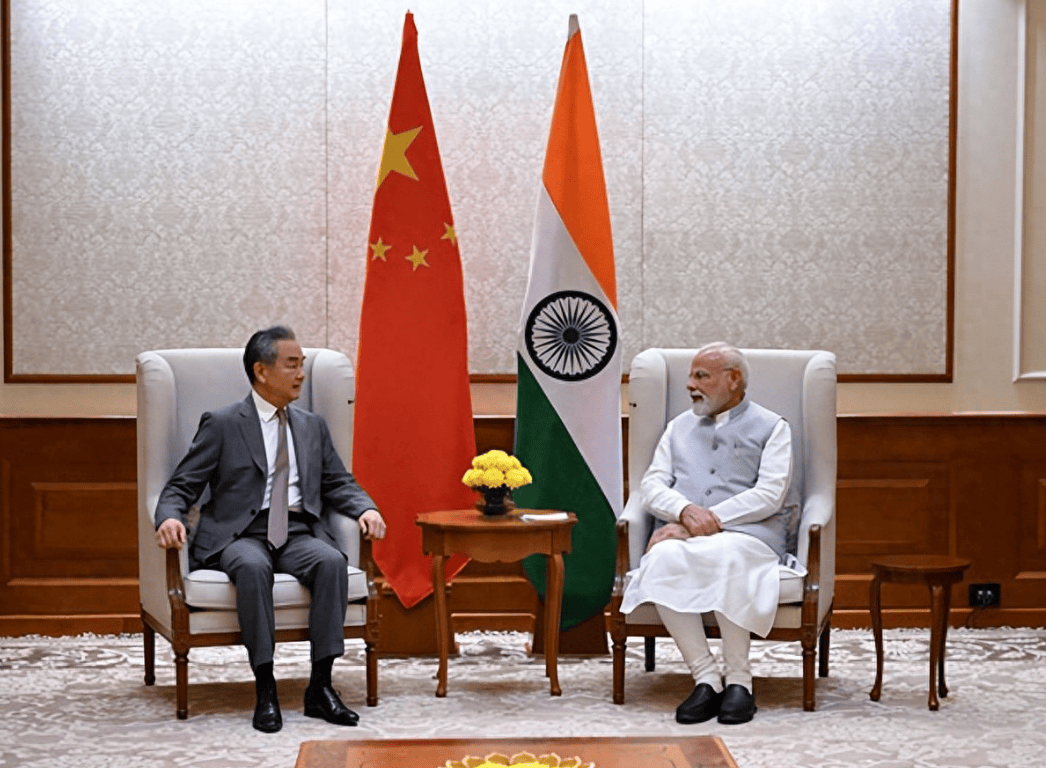

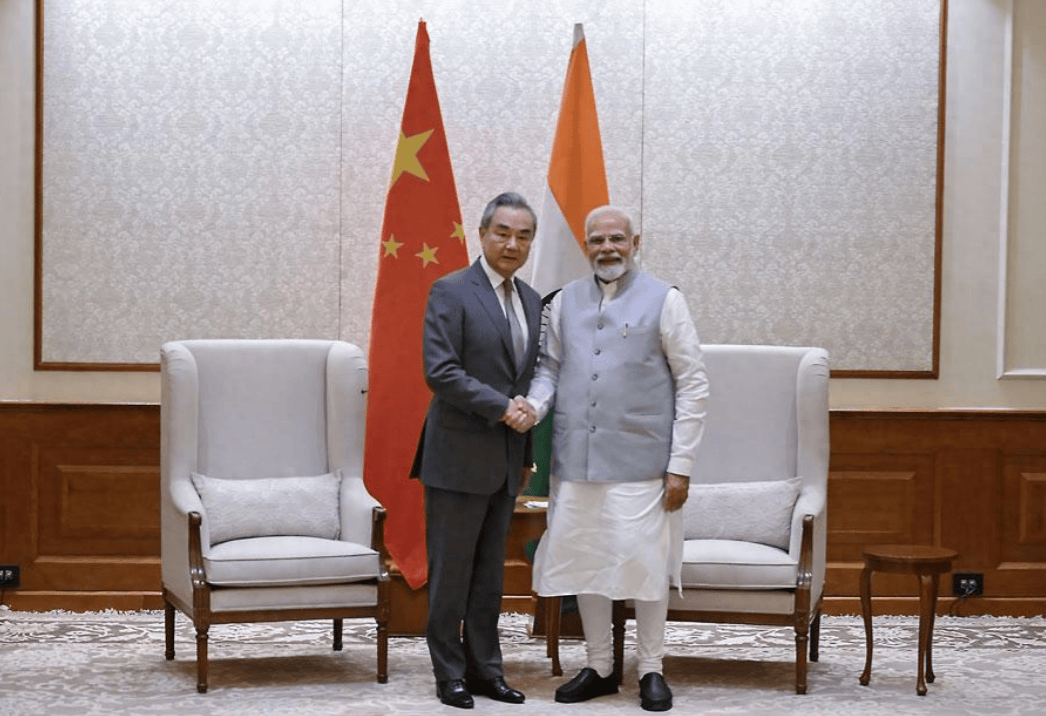

近期,王毅外长的印度之行及随之而来的莫迪的表态,不仅为这一动态注入了新的活力,也让我们重新审视中印关系的未来走向。

在王毅外长与印度总理莫迪的会谈中,莫迪以“伙伴而非对手”的态度确定了两国关系的新定位。这一表态在历史背景下显得格外重要。从2020年加勒万河谷的边境冲突到近期印度与美国加强军事合作的势头,莫迪政府在对华政策上经历了一场翻天覆地的转变。然而,这样的转变究竟是真心诚意的战略调整,还是迫于外部压力的不得已之策,值得深思。

首先,莫迪公开承诺将会参加即将举行的上海合作组织峰会,这不仅是对中方友好的信号,更是一种外交上的灵活应对。近年来,面对特朗普政府施加的高额关税和国内外形势的双重压力,印度政府认识到了对单一国家的过度依赖的脆弱性。在这样的背景下,缓和对华关系、积极寻求经贸合作,似乎成为了莫迪政府的一条务实之路。

在王毅外长的访问中,双方达成了多项具体共识,包括在边界问题上设立专家小组的构想,以及呼吁在国际贸易中互相支持。这些成果不仅是简单的表态,而是显示出两国在复杂的国际局势中寻找共同利益和合作空间的决心。通过这样的合作,中印两国不仅能够稳定各自的发展环境,还能为地区乃至全球经济带来积极影响。

然而,我们不能忽略的是,边界问题的复杂性和敏感性依然是缠绕在中印关系上的一根刺。解决这一问题远未到达鼎盛,双方的立场和利益差异仍然存在。因此,尽管建立某种程度的“管控机制”看似可行,但是否能持久依然是未知数。

不可否认的是,印度的态度转变并不是孤立发生的。分析当下国际政治格局,我们不难发现,印度与美国的关系并非一帆风顺。特朗普时代的经济制裁政策让印度深感压力,然而,在当前拜登政府的框架下,新德里似乎也开始意识到单靠美国安全保障对自身发展所带来的风险。因此,寻找一个能够提供多元发展路径的伙伴便显得尤为重要,此时,中国这个庞大的市场与供应链自然成为了必然的选择。

反观中国在这一过程中的角色,东部压力的增加让其寻求西部稳定变得更加迫切。与印度的和平与合作,不仅能缓解西边的战略紧张局势,更能为“一带一路”倡议提供一个良好的实施环境。此时,双方都有合作共赢的动力,为中印关系的回暖创造了条件。

随着全球化进程的不断深入,各国经济联系日益紧密,单边主义与保护主义的抬头相对而言让合作之声愈加响亮。在如此背景下,中印两国若能克服彼此间的历史矛盾与现实分歧,将对全球政治经济格局产生深远影响。

未来,除了促进边境问题的和平解决外,双方在经济、文化交流等领域的合作更需乘势而上。随着新冠疫情的阴霾逐渐消散,经济复苏成为各国的共同目标。中印两国都应利用各自的优势,在绿色发展、科技创新、新兴产业等方面加强合作与交流,共同推动区域经济一体化进程。

总之,虽然莫迪的表态给中印关系的改善带来了希望,但实际落实需要双方在行动上的坚持与配合。历史教训告诉我们,表面的和谐并不代表内心的信任,如何巩固这一转变、实现真正的伙伴关系,仍需双方共同努力。在接下来的高层互动中,我们期待能看到更多务实的举措与合作,而这一过程必然是曲折而漫长的。唯有保持冷静、理智与耐心,才能在变化莫测的国际环境中找到前行的方向。