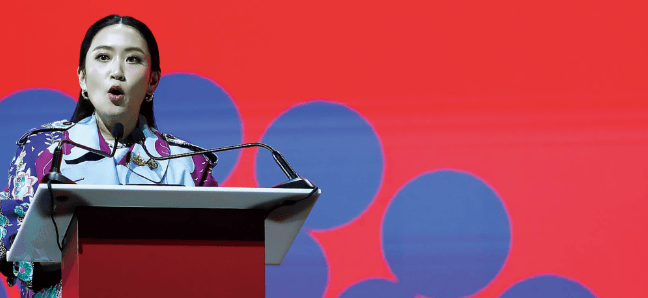

据报道,宪法法院把宣判日定在8月29日,21日传唤两名关键证人——被停职总理佩通坦,以及国家安全委员会(NSC)秘书长查猜,并把书面结案陈词的截止点设在27日。7月1日,宪法法院以7:2的票型暂停她行使总理职权,为泰党随即让第一副总理普坦出任代理总理。

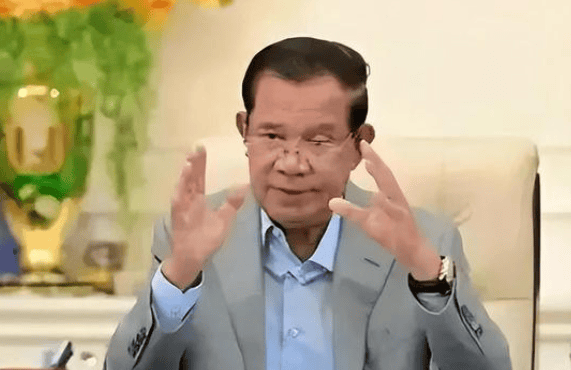

镜头切到立法端,2026财年预算案在下院以257票通过,230张反对票没能改变走向。整件事的起点清晰,就在6月中旬那通与柬埔寨参议院主席洪森的电话录音外泄,引发“是否越权、是否损及国家利益”的合宪审查。媒体的关键词已经给齐了:宣判倒计时、行政权暂缓、预算过关、边境敏感沟通。

佩通坦把那通电话定性为“外交框架内的工作沟通”,强调有NSC的信息输入与建议,目标是边境降温,避免摩擦外溢。那句被反复截取的“您想要什么可以直接告诉我,我会安排”,被她解释为一种利益导向型谈判技巧,目的是引导对方把条件说清,不等于私下承诺;所有条件都要回到安全部门讨论,不存在个人拍板,更没有任何私利交换。

更耐人寻味的,是她释放了“很可能亲自出庭”的信号。这不是情绪化上纲上线,而是要把争议从动机拉回程序,把焦点放在“有没有授权、有没有留痕、有没有损害国家利益”这三件硬指标上。话说到这份上,场子从舆论法庭回到了程序审查的主场。

很多人盯着那句“我会安排”不放,拿它当成“越权允诺”的铁证。而预算案过关,外溢到经济面的意义不小。根据多家媒体报道,下院审议通过3.78万亿泰铢的2026财年预算,预计赤字占GDP约4.3%,说白了,政府把刺激力度顶上来了。国家处在贸易摩擦升温、旅游业回暖不达预期、内政不确定性抬头的三重压力下,这笔钱要去护住旅游、制造、农业出口这些脆弱部门,同时给中小企业和低收入群体输血。

市场给了一个反馈:彭博社的口径是“投资者松一口气”,因为大家不愿再看2019年那种财政僵持闹剧重演。对宪法法院而言,这个背景不是判决的理由,但会成为判词的环境噪声。司法要讲法条,也得考虑社会能否接得住冲击。这不是“替谁开绿灯”,而是系统韧性的现实考量。

把镜头拉到边境线。电话的另一端,是柬埔寨政坛的重量级人物洪森。录音外泄把一场本可在工作层解决的边境降温,推成了舆论热点和司法热点。有人说洪森“背刺”,还抛出“预言三个月内下台”这种带节奏的话。保密阈值一旦被击穿,工作层的缓冲带就没了,边境前线最先吃苦头的是巡逻队和口岸商贸。把外交沟通当流量器,短期能点亮头条,长期会吃掉信用。外交不是斗嘴,外交是工程。工程需要流程,需要留痕,需要让误判有回退空间。这些朴素的道理,被一通录音摁下了暂停键。谁在这个节点上获利?

说回国内政治。230票的反对没能撼动预算,是个强烈信号:执政联盟仍能推进核心议程,系统仍在运转。到这一步,复职的可行路径就浮出水面了:程序链完整、工程指标向好、政治温度平稳,三条腿同时迈出去,路就走得稳。

把视线挪到司法之外的另一件标志性事件。泰国刑事法庭刚刚驳回了对前总理他信涉嫌冒犯君主的指控,这个消息在法律语境内是独立的,但它提供了一个风向:在权力与法条交织的环境里,司法机关在给社会传递一个“按规则办”的信号。这不意味着对所有政治案件一视同仁地宽或严,而是强调证据与程序的优先级。把这个背景与佩通坦案并排看,能更好理解“程序链完整”的价值。社会期待不是“护谁”,而是“事情按章来”。

说回洪森。很多评论把他放在“算计与被算计”的戏剧叙事里,录音外泄最直接的后果,是把对话双方都放上了舆论的火架。短期看,柬方可能在国内政治里收割一些声量;长期看,边境治理的互信账户被透支,工作层沟通的弹性被压缩。区域政治就是这么现实:一次“曝光式博弈”,往往能让你赢一个新闻周期,代价是丢掉几个季度的协作效率。谁在边境一线巡逻,谁在口岸排队,谁就知道这笔账怎么算。