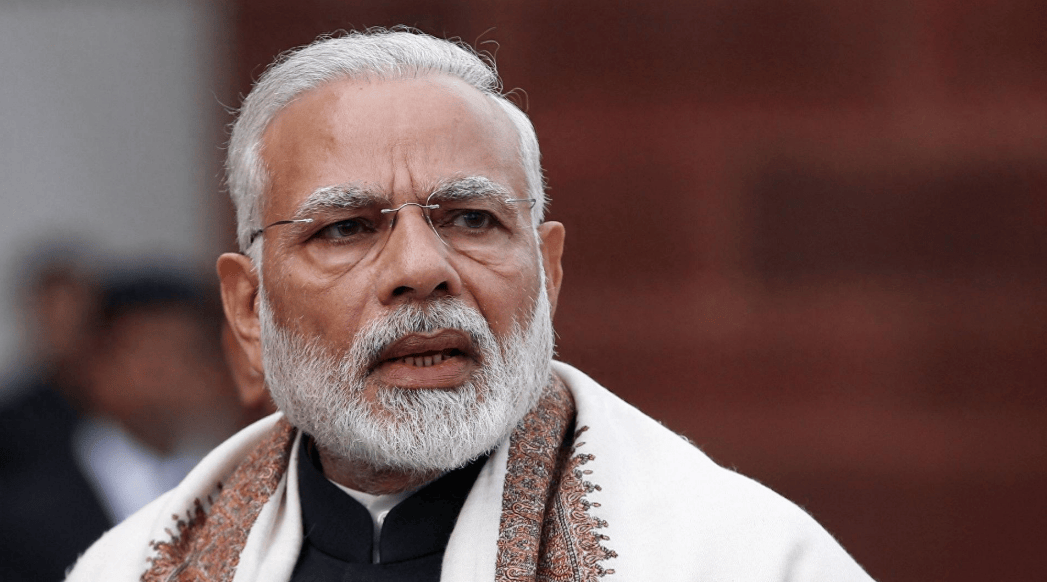

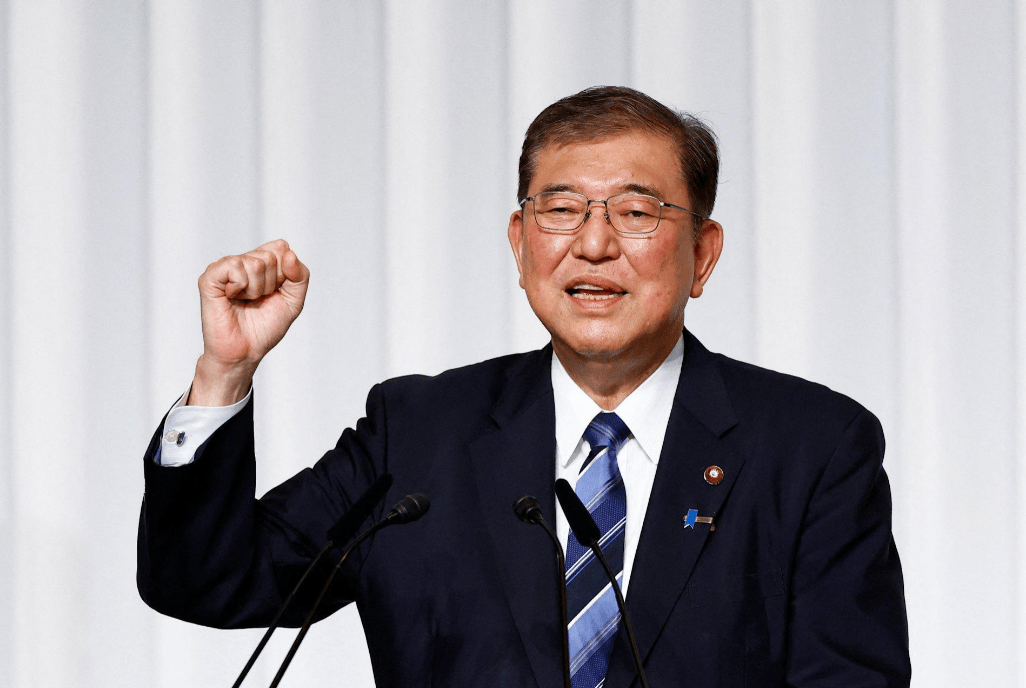

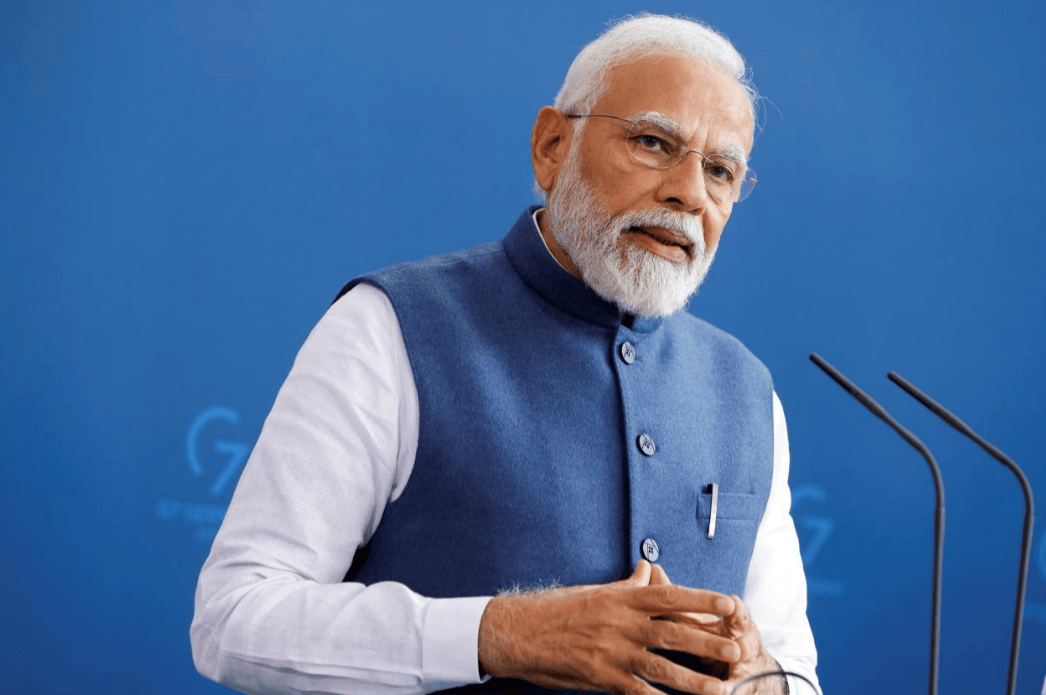

近日,印度总理莫迪即将踏上访华之旅,可是更值得关注的是,在这趟行程尚未开始之际,印度却先与日本联合发表了一份针对中国的强硬声明。这份声明明确提出“反对以武力改变东海和南海现状”,无疑是在向中国发出警告。这一举动不仅是政治上的相互捆绑,也是对“中国海洋扩张”的集体指责。

仔细分析这次东海和南海问题的摩擦点,我们会发现,日本与印度之间的合作并非出于友好的传统,而是更多基于对中国崛起的恐惧。东海争端的核心——钓鱼岛问题,早已在中日两国之间成为剑拔弩张的焦点。而这次印度主动插手,无疑是想借此机会加深与日本的战略联系,并在印太安全战略中占有一席之地。然而,实际情况是,这种形式上的合作对于解决东海问题并没有实质性的帮助。

至于南海问题,就更加复杂了。南海不仅涉及中国,还牵涉到多个东盟国家,以及美国、澳大利亚等外部势力的参与。印方与菲律宾的联合军事演习,以及向其出口导弹,无疑是向中国施压的举动。虽说这些军事演练在战术层面上并不具备决定性作用,但在舆论上却可能加大对中国的指责和围堵,从而提升印度在国际舆论中的影响力。

不过,别忘了,中国在这一系列活动中并不会束手就擒。就在印度和日本表态的前几天,中国已经在南海进行了一次军事演习,同时发布了航行警告。这种“先发制人”的策略,展示了中国在地区事务中的主动权,彰显出不屈服、不退让的决心。中国明确表示,南海并不会因为印日的联合声明而有所动摇,双方的交锋在某种意义上也拉开了新一轮博弈的序幕。

而纵观印度的做法,它似乎更像是试图在这一场复杂的游戏中找到自己的位置。印度在南海问题上往往扮演“搅局者”的角色,既想通过参与东盟合作强化自身的存在感,又又希望借机提升与西方国家的互动。但实际上,印度的军事能力与中国根本不可同日而语,南海的局势走向依旧要看中美博弈和东盟国家的判断。

再往深处看,印度的外交政策一直强调“多边平衡”,试图在中国、美国和俄罗斯三者间寻求一种最优的合作模式。在短期内,这种策略或许能够令印度在国际舞台上占据一席之地,但从长远来看,这种策略难免会造成内部矛盾。如果一旦某一方关系失衡,印度的整体战略必然受到影响。因此,中国在应对时坚持主动稳健的态度,让自己始终保持主导地位。

在即将迎来莫迪访华的背景下,当前的中印关系正处于一个重要的节点。经过近几年的紧张与冲突,中印双方逐渐意识到对话与合作的重要性。如果能顺利通过这一轮接触,不仅两国关系有望缓和,也可能为未来的合作奠定基础。从历史来看,回顾2017年洞朗对峙及2020年加勒万冲突,双边关系曾一度降至冰点。然而,过去一年上层交流频繁,边境话题逐步恢复对话,甚至达成了一些共识。这些都是为即将恢复的交流铺路。

那么,未来如何看待这一轮中印博弈?首先我们应该承认,中国在南海问题上将继续保持高压态势,而印度则可能继续充当“旁观者”与“搅局者”的双重角色。同时,中方在应对印度挑战时的稳健表现,体现了其对区域和平的真诚追求。相比草率回应,中国的耐心与包容或许更能赢得长久的信任和支持。

总结来看,莫迪的访华之旅即将展开,但在他抵达之前的强硬表态已经提前为未来的对话蒙上了一层阴影。东海和南海问题的争执虽然看似激烈,实则背后却是中印博弈的缩影。中国并不惧怕印度的动作,而是通过稳定和开放的姿态,展现出自己在中印关系中仍然拥有主动权的能力。最终,真正的主导权,仍然在中国手中,无论印度如何折腾,历史会铭记这一切。