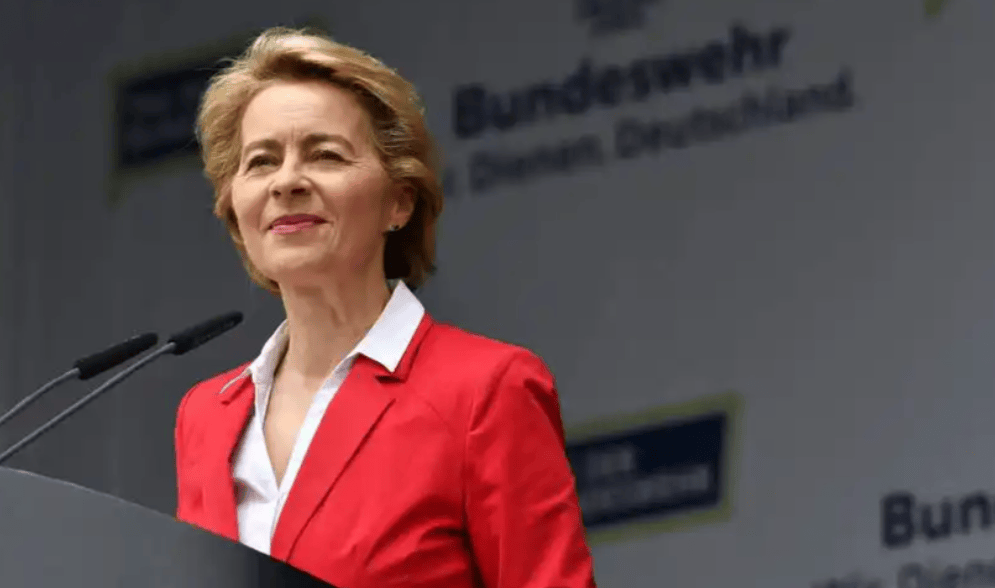

据央视新闻消息,近期,冯德莱恩放话,欧洲多国已经在“战后派兵入乌”的路线上做到了“相当具体”,英法牵头,巴黎还要在9月4日把德、英、北约秘书长一起拉过来接着谈,连“美国做后盾”的话也抛出来。镜头一转,柏林当场泼冷水:皮斯托里乌斯直言她没授权,欧盟也没派兵权限,“这种事不坐下来谈,连讨论都免了”。这不是小摩擦,这是欧洲安全决策链条的现实切割:政治表态冲在前,法律权限与军事可行性掉在后。

战场那边更不给面子。乌方披露一夜间被打到14个州,称近540架无人机、45枚导弹压上,多处基础设施中招;俄国防部回道“指定目标已击中”,俄总参谋长直接定性:战略主动权在俄军手里,接触线几乎全线推进。乌方也没停手,无人机去敲克拉斯诺达尔、塞兹兰两座炼油厂,起火与损伤消息都有对口部门确认。这波互攻的含义很直白:纵深打击常态化,冲突烈度不降反升。

把两条线放一起看,欧洲的“派兵方案”与战场现实在互相激化。英法愿意把“志愿联盟”往前推,一是要补乌军前线压力,二是要在政治上降低“俄军全面推进”的既视感。问题在于,欧盟没有集体派兵的法理抓手,成员国各玩各的,统一指挥、交战规则、后勤保障、伤亡补偿这套复杂工程谁来扛?德国的犹豫不是软弱,而是看到了制度的天花板与国内民意的红线。执政联盟已经把话挑明——这种讨论“为时过早”,外长也表态不支持德军进乌,怕的是被战事拖死。

“美国后盾”的说法也得压住节奏。现在能确认的是,冯德莱恩提到特朗普给了口头保证,方向是为多国部队提供后勤、指挥控制、情报监视等支撑,细节没有公开文本,有待官方确认。这意味着即便有“后盾”,更多像是“越肩支持”,未必等于美军直接介入。一旦欧洲真把地面部队踩进乌境,和俄军的“接触风险”会直线拉高,任何一次识别失误或火力擦边,都可能触发不可控升级。莫斯科已经把红线画死:外军入乌不可接受。话说到这份上,误判空间只会越来越小。

欧洲内部的策略分歧还有一层更现实的考量:钱。数万人规模的常设驻军,一年要烧掉多少财政,账并不难算;当下通胀与增长疲弱的大背景下,民众对“长期军费”的耐受接近极限。丹麦外长会场上,各国外长还在讨论冻结约2100亿欧元俄资产及新制裁,法国外长扬言再出招,目标是削弱俄方战争资源。这条路或许能见效,但法律风险与金融外溢也在积累,资产处置的合法性、收益归属与再分配机制都没搞清楚,稍有不慎就会砸到自己脚上。

乌克兰的诉求没有变——要硬的安全保障,地面部队也在清单里。泽连斯基继续催促制裁与实际行动,这在政治上能理解,在军事上却不一定能快速兑现。战场态势更接近“强者更强”的曲线:俄军通过大规模夜战打击压制乌方纵深,配合地面缓推拉扯补给线,塑造节奏优势;乌方用远程无人机袭扰俄炼化能力,企图掐俄军后方的燃油动脉。这是一场“消耗与算力”的双重战争,谁的工业底座和情报链条更稳定,谁就能把主动权握得更牢。

如果一定要给这一轮风向下个判断,我更愿意用一句话概括:政治节奏在加速,军事门槛没降。冯德莱恩抬杠,皮斯托里乌斯踩刹车,英法抢镜,德国谨慎,俄罗斯画红线,美国被点名当“后盾”却不露底牌,整幅图像显示的是欧洲在权衡成本与风险中寻找“存在感”的方式。派兵这件事,一旦跨过门槛,就不再是“援乌”,而是“欧俄直接对峙”的新阶段。门槛越高,迈腿的人越少,这就是现实。

我更看重的是另一条路径:把战场升级链条剪断。乌方坚挺的安全诉求与俄方的“不可接受”之间,仍有技术性空间——人道停火窗口、战俘交换、纵深打击的目标谱系降级、对民用基础设施的限打清单,这些都能先走。欧盟如果真想展示能力,不妨在资金与监管上把“冻结资产—援乌”的法律链条做规范化,同时把外交资源压到“可验证的小步前进”上。军靴一旦迈进乌克兰,战术问题会立刻变成战略问题;而把可控的键位先按下,才有可能留住那点不多的政治空间。

目前俄乌战场的火力没有降,欧洲的政治噪音倒是大了。她说了不算,这句话既是德国防长对冯德莱恩的回击,也是对欧洲安全治理结构的冷静注脚。真要把数万人推到乌克兰的泥沼里,先把权责、指挥、钱袋子和退场机制写清楚,否则派出去的不是“精兵”,是整个欧洲的战略稳定。冲突不是靠喊口号赢的,靠的是清醒的算术和克制的手。