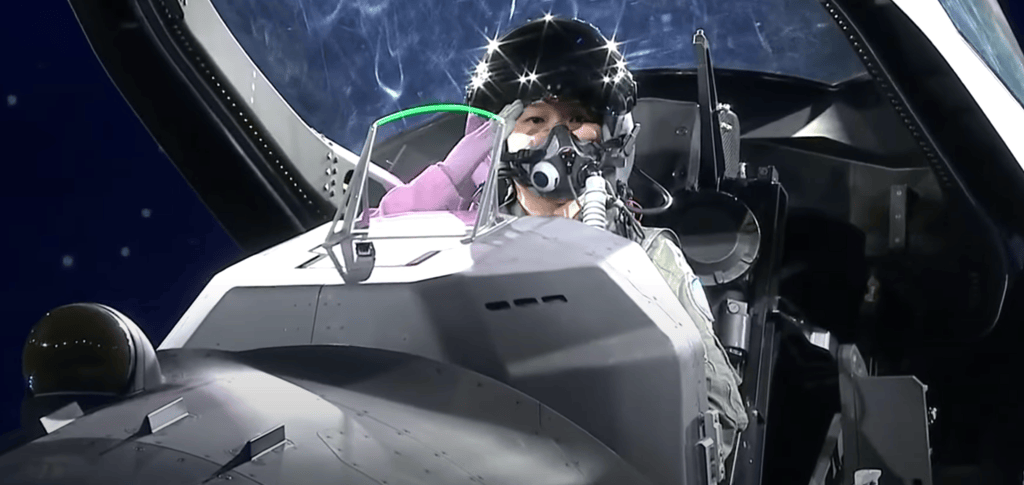

据媒体报道,在7月28日于韩国大田市举行的韩国空军会议上,韩国航空航天工业公司(KAI)公布了KF-21的最新改进计划,包括完整功能版本KF-21EX的具体方案。

KAI公布的KF-21EX模型

此前文章中,“看航空”曾多次对KF-21项目的发展情况进行介绍,韩国对KF-21项目制定的策略是通过分阶段发展来分散技术风险。

隐身战斗机的核心技术是涉及全机所有系统的“低可探测性的总体信号特征”。要获得这一能力,首要问题是会遇到很多明确的技术挑战,尤其是在高速、高压、高过载条件下迅速开启/关闭舱门,并确保武器可靠投放的弹舱系统。此外,该系统还涉及很多事先无法预知的工程细节问题,这些问题都可能导致信号特征超标暴露,要经过不断的试验暴露和改进,才能最终达成设计指标,其中包括但不限于气动外形调整、射频天线形状面积和布设位置调整、舱门口盖的形状、隐身涂料配方的变化等。

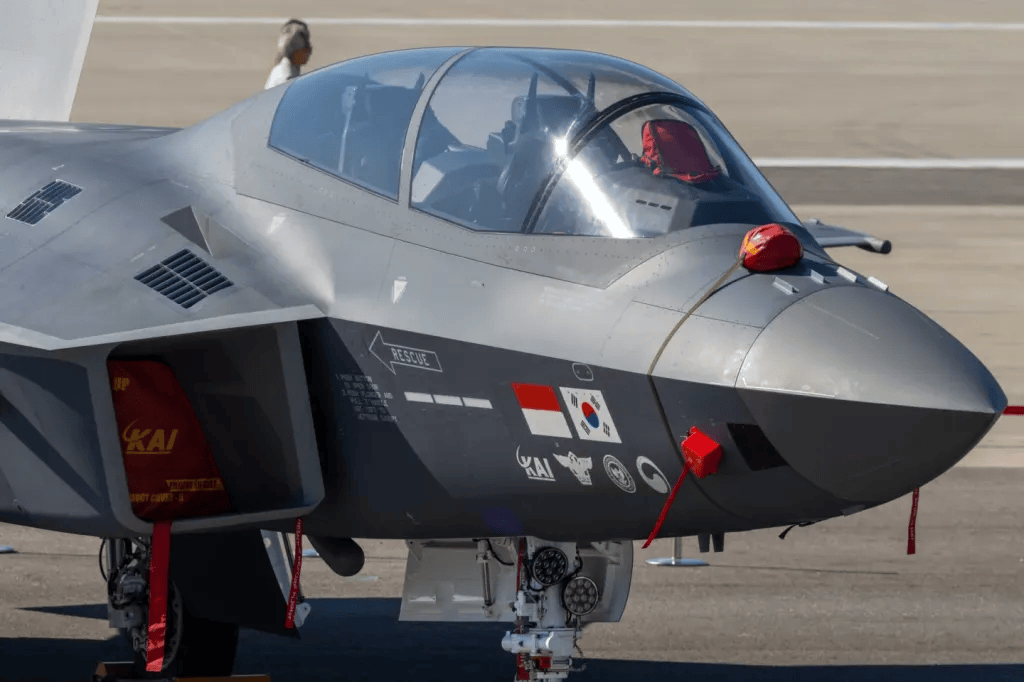

KF-21(上)的IRST传感器不具备隐身优化特性,它将在KF-21EX(下)上被F-35风格的EOTS光电系统取代。

在KF-21项目的规划论证阶段,韩国无论是基础研究还是工程经验积累都严重不足。因此,韩国制定的研发策略是,第一阶段优先实现机体平台的飞行性能和基础航电功能;第二阶段重点扩展飞机的对地对海攻击能力;第三阶段则是最终阶段,除了拓展出更复杂的电子战能力和有人/无人协同能力外,机体平台设计将实现重大改进,获得完整的隐身作战能力。

从KAI公布的最新信息看,KF-21EX正是第三阶段的规划产物。关键改进包括对座舱盖和雷达罩进行全新设计、改装全新EOTS光电系统、电子战套件以及具备人工智能特性的任务计算机和新型诱饵等。

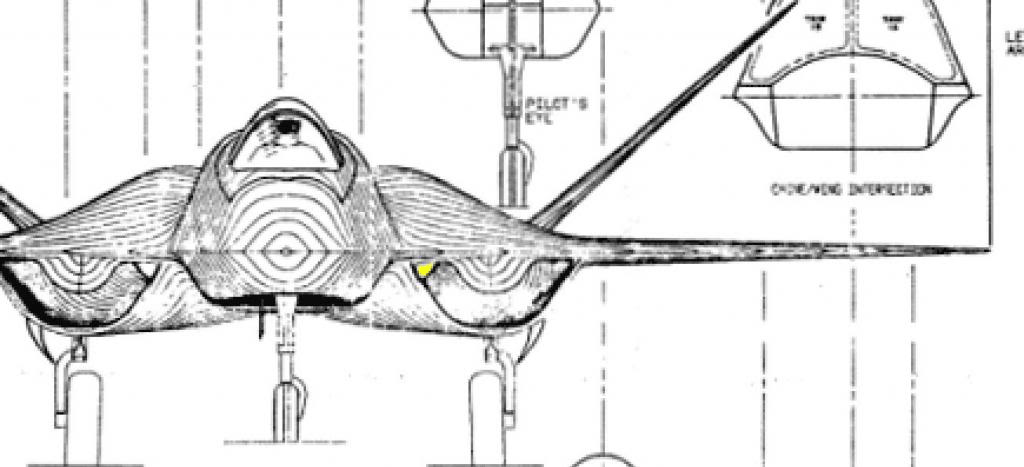

KF-21机身结构截面,同时可见整体锻件结构、预留内埋武器弹舱空间、机腹半埋式导弹挂载的特征。

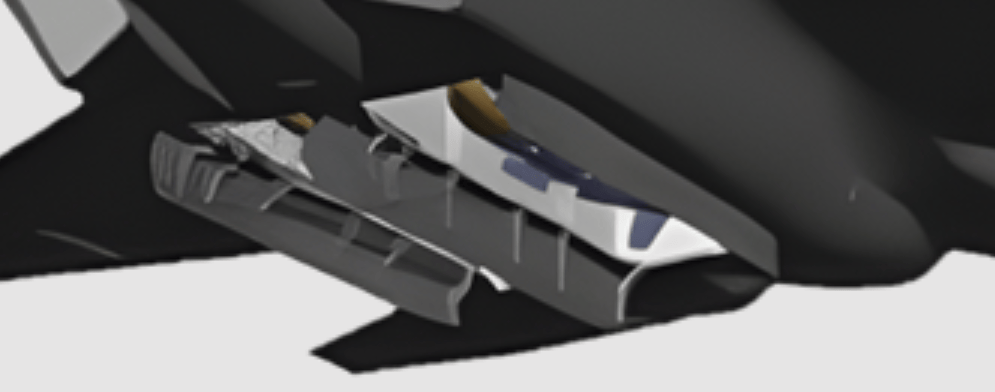

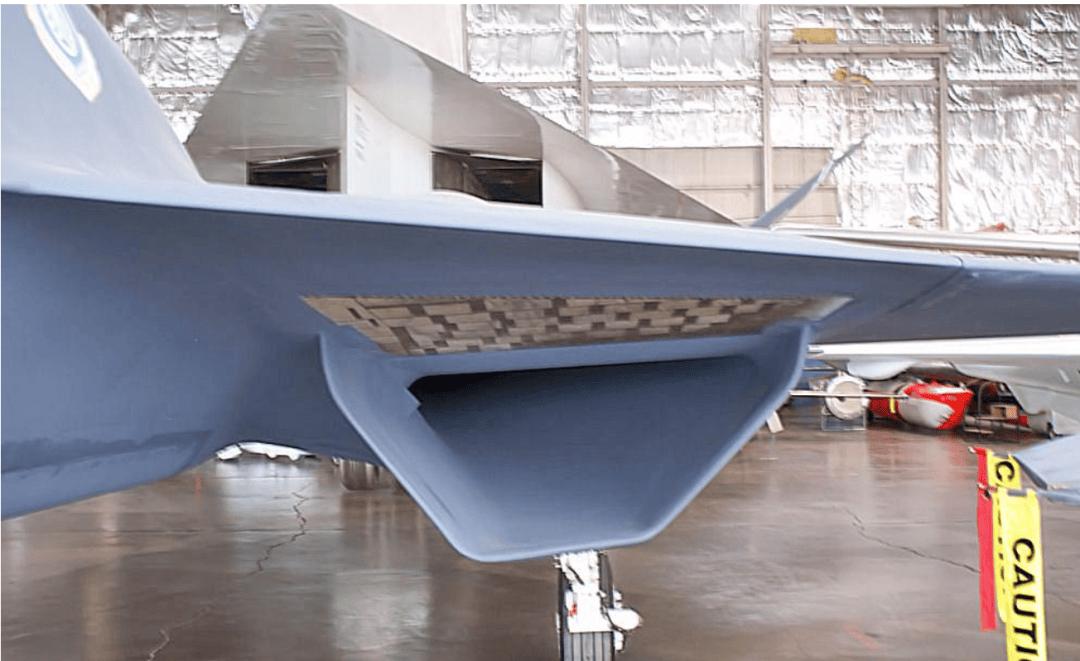

KF-21EX弹舱

但在弹舱的设计上,KAI展现了较为激进的设计指标。根据媒体报道,KF-21EX至少可以携带1枚2000磅级别的炸弹。

KF-21的总体布局参照自美国F-22隐身战斗机,但动力和尺寸均小了一个级别。由于设计初衷更偏重基于超声速巡航的空战能力优化,F-22弹舱虽然也顾及了攻击能力,但在弹舱深度等关键尺寸上只能容纳1000磅炸弹。

根据F-22的指标,很多人也曾判断KF-21的弹舱上限应该在1000磅左右。而且从已披露的机身结构件照片来看,现有KF-21机腹中余留的空腔深度有限,难以满足GBU-31 JDAM等2000磅级炸弹的要求。

如果媒体报道的KF-21EX最新方案为真,那么就意味着KAI将对KF-21EX的机身结构施行重大改进。

BLU-109炸弹

根据媒体报道,KAI官员明确表示,KF-21EX之所以在弹舱指标上“相当激进”,是因为与KF-21配套的“忠诚僚机”无人机无法携带2000磅级弹药。KF-21EX的核心攻击目标是经过强化防御设计的各种地下高防护标准设施,比如通信指挥中心、弹药库、核设施等等。这类目标通常需要2000磅钻地弹药实施连续重复袭击才能确保摧毁。另一方面,随着先进防空系统的普及,也只有隐身飞机实施穿透式攻击,才能最大程度避免战斗机损失。这两种因素的共同作用使韩国认为必须在KF-21上实现2000磅级别炸弹的内置能力。

KF-21进气道

此外,从KAI公布的KF-21EX概念图来看,KF-21EX的3D模型中没有展示进气道的附面层隔道。部分媒体据此认为,KF-21EX将在基本继承原有进气道外形的同时取消附面层隔道,以减小武器雷达截面积(RCS)。但这一思路与目前全球各型先进隐身飞机的进气道思路都不一样,令人困惑。

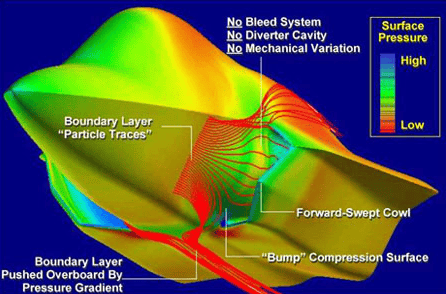

飞机在飞行过程中,由于空气在流体力学上的黏滞特性,会在机体的表面形成一定厚度的低能量气流,即所谓的附面层。另一方面,随着飞行速度的增加,在进入跨声速、超声速阶段以后,进气口会形成激波。附面层气流与进气口激波相互干扰时,会形成干扰发动机工作的乱流;它引发的进气口畸变增强到足够大的强度就会导致发动机失速,从而使飞机面临发动机喘振停车等严重风险。

最高速度在马赫数2.5以内的高速飞机,通常用两种方法解决这一问题:较传统的做法是使进气道和机身保持一定间距,并设置气流通道和抽放系统,让附面层主要从提供间隙的隔道中流走。F-22/KF-21上应用的加莱特进气道都是典型例子。但这个隔道在正面隐身上是不利因素,当雷达舱、座舱、进气道本身的RCS被控制到极低水平以后,附面层隔道会成为正面方向的主要反射特征。

F-35进气道

另一种更先进的做法,是用“特定形状鼓包+特定形状进气唇口”来取代附面层隔道。在跨声速、超声速阶段,鼓包和唇口上形成的特定形状激波,会像河道中的礁石阻挡水流一样,迫使附面层气流绕道,避开进气口范围。这种设计更轻,隐身特性更好,被应用在F-35等飞机上。

YF-23进气道的附面层抽吸孔

YF-23 EMD进气道可见增加的鼓包

一个极端特殊的案例是YF-23。它的无附面层隔道设计没有鼓包,而是通过“下挂式进气道+机翼密集开孔”的组合,利用机翼上下表面压力差,强制将附面层从空洞中抽吸到机翼上方。这种设计显然要付出很大的升力代价,在后来的YF-23 EMD工程样机方案中,它被鼓包进气道设计所替代。同时YF-23进气口只有上方与机体相连,不存在来自机身侧表面的附面层干扰,这与机身两侧进气的KF-21是完全不同的。

综合目前已公开较详细设计特征的多型先进军用飞机,其附面层问题的处理思路都以上述两条路径为核心,但已公开的KF-21EX模型中的进气道,从外观特征上判断,不属于以上思路中的任何一种。也就是说,从技术层面来看,这样的改动缺乏成熟技术的支持,更像是3D建模中被无意忽略的结果。

或许,问题的答案只有在KF-21EX真机亮相的时候才能揭晓了。

文案:候知健

排版:蓝风

编审 | 监制:武晨、王兰

看航空融媒体工作室出品