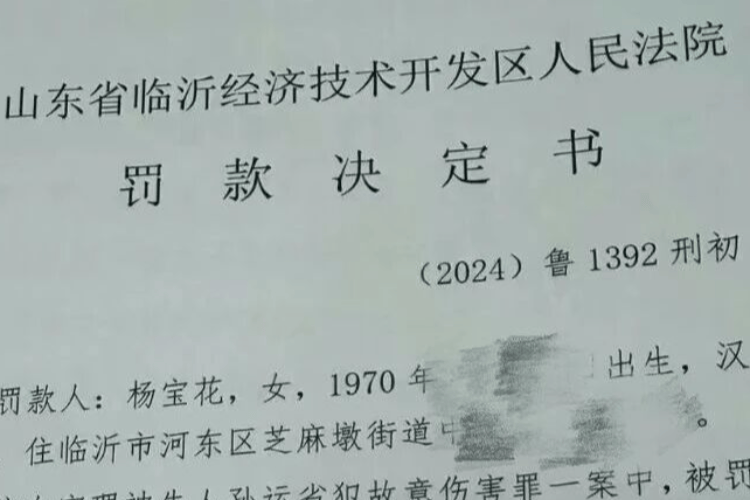

一时口舌之快,换来拘留15日、罚款10万元的超级“大罚单”。据报道,2025年6月,山东省临沂市55岁农妇杨宝花,收到一份刑事附带民事判决书(杨宝花的丈夫为原告)后,不服判决,来到临沂经济开发区人民法院执行大厅找到法官理论,其间与法官发生言语冲突。当天,杨宝花收到了10万元法院罚单,同时被拘留15日。

客观来讲,杨宝花“辱骂”法官显然不妥。法院是定分止争的严肃场所,法官是依法独立行使审判职权的人员。作为当事人家属,对法庭判决不满,可以通过诉讼程序解决,跑到法院“对工作人员进行侮辱、谩骂,态度十分恶劣”,这样极端的行为,不仅无助于问题解决,还会损害司法权威性。法院对杨宝花作出处罚,以惩戒明是非、划红线,在情理之中。

从法律上看,《法官法》明确“法官的职业尊严和人身安全受法律保护”“对法官及其近亲属实施报复陷害、侮辱诽谤、暴力侵害、威胁恐吓、滋事骚扰等违法犯罪行为的,应当依法从严惩治”。刑诉法第199条也规定,“在法庭审判过程中,如果诉讼参与人或者旁听人员违反法庭秩序,审判长应当警告制止”,“对不听制止的,可以强行带出法庭”,“情节严重的,处以一千元以下的罚款或者十五日以下的拘留”,这也是当地法院作出处罚决定的依据。

问题在于,对杨宝花这样的情况,处罚力度究竟合不合理。就本案来说,杨宝花“辱骂”法官的行为,并未发生在审判时,而是在事后;并未发生在法庭上,而是在执行大厅,不同的时空情况决定了“辱骂”行为的社会危害性有所区别,客观来说,至少不会影响到法庭正常审判活动。故而正常的逻辑是,给予违法者处罚的严厉程度也应适度降低,不能“一视同仁”,毫无区分。

遗憾的是,从这起事件看,法院处罚不仅没有“降格”,反倒超越了法律的限度。根据刑诉法,对于违反法庭秩序的情况,有三种处理方式,最严重的才能给予罚款和拘留,而且罚款的限度是一千元。当地法院对杨宝花的处理,拘留直接顶格到了15日,罚款更是达10万元之多,远远超过了法律允许的“天花板”。况且,罚款与拘留一并实施,这样的“重手法”的确不同寻常。

从情理上讲,“天价罚款”也不合时宜。对大多数人而言,10万元都算是一笔巨款,谁的钱都不是从天而降,都是辛苦血汗钱换来的。因为“辱骂”法官的错误行为,一下子就被罚去10万元,对当事人及其家庭来说,是难以承受之重。这些年,最高法等一直强调纠正“小过重罚”,一个很大的考量就是民生问题,不能因为“天价罚款”而让公众不堪重负、让企业关门大吉。

况且,法律处罚讲究“过罚相一致”,也就是说,处罚不能随心所欲,“种类和幅度应与违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度相适应”,老实讲,“小过重罚”不会起到“杀鸡儆猴”的效果,反倒会伤害法治精神,作为司法审判机关,应当看得清利弊。

正义需要救济。一个法治的社会,不会让公民受委屈。作为司法审判机关,当地法院应有主动纠错的自觉,而上级法院、政法委等部门也应听得见公民的诉求,督促尽快纠错,给当事人一个说法。如何更好地约束手中权力,也值得有关部门深入检视反省。□ 柳宇霆(法律学者)