经历了2024年的反弹之后,2025年的香港电影行业,好像真的彻底进入了冰河世纪。

无论是内地市场和本埠的票房,还是新片投资、立项、开工的景气度,都是如此。

先说票房。

9月19日(上周五),由古天乐、梁咏琪、王丹妮主演的拳击题材喜剧港片《临时决斗》在内地公映。然而,这部2025年香港春节档的票房冠军,内地首周三天竟仅收96万人民币列周榜第二十位,至今引进累计票房也仅为112万人民币。

《临时决斗》面临的冷遇,只是今年港片在内地市场倾颓的一个缩影。

在猫眼专业版以“中国香港”为产地筛选2025年在内地开画的所有电影,票房过千万人民币的只有三部,而内地香港合拍的《捕风追影》,票房份额已占今年所有香港电影总和的逾九成。

但即使是《捕风追影》,其作为“港片”的成色也很值得怀疑。

诚然,这样一部由香港巨星主演、故事设定在澳门、汲取大量经典港片元素的作品确为合拍,但由内地资本和主创主导、演员绝大多数来自内地、以国语为原生语言的性质,都很难让人觉得《捕风追影》的胜利是香港电影产业的胜利。

抛开《捕风追影》不谈,斩获6164万票房的亚军《花样年华》又是经典重映,今年香港新片在内地市场的表现,真的很难看。

虽然今年四季度预计还会有两三部重量级港产片上映,但至少截至目前,累计引进票房不足2000万的《恶行之外》和《赎梦》竟成了香港新片的翘楚,这也属实有些太过寒酸。

《恶行之外》甚至未在内地之外的院线上映

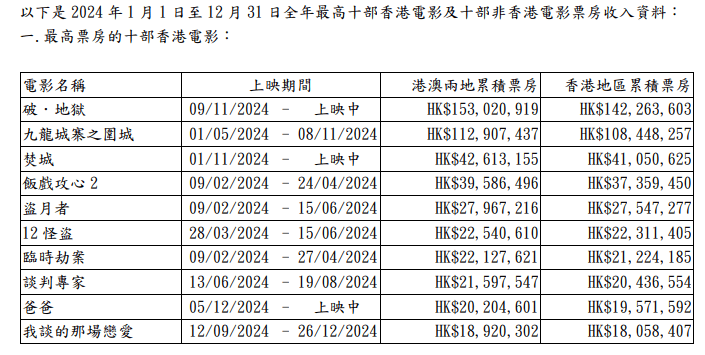

和2024年《九龙城寨之围城》《误判》《焚城》《破·地狱》等七部港片内地票房破亿的形势相比,2025年港片在内地的市场,眼见将再次跌入谷底。

港片在内地的号召力正处于长期的下行通道之中,这点早就是行业共识。但毕竟2024年港片在本埠(包括澳门)仍能大获全胜,两部作品票房破亿港币(《破·地狱》《九龙城寨之围城》),年度票房前十占六。

而2025年截至目前,港片在本埠竟然无一进入年榜前十,无一票房破1400万港币,破千万作品共四部,数量甚至不及2024年第一季度。

由此可见,去年港产片的“小阳春”还是有太多偶然因素,不能被视为常态。

自去年起,身为香港演艺人协会和香港电影工作者总会领导人员的古天乐、田启文就数次向媒体传递寒意,资本愈发谨慎、行业产能收缩、演职人员片酬降低的负面循环,已经成型。

当然,未来半年内,《风林火山》《寻秦记》两部港产商业大片已确定将上映,作为大热系列重启之作的《寒战1994》也有抬上来的希望;英皇动作大片《怒火漫延》、黄子华和郑秀文合作的喜剧电影,大概率将在明年上映。

除此之外,还有像《谁变走了大佛》《侦战》《内幕》《法迷藏》多部已杀青的作品,《九龙城寨》系列续作、《导火线2》等已确定投拍的商业片,以及卓亦谦、黄绮琳等青年导演的新作……

港产片的存货和计划还未枯竭,不至于在未来一段时间里彻底无牌可打,而其中也肯定有一部分作品,会在本埠创造极好的票房成绩。

黄子华+郑秀文的目标肯定是破亿港币

但即使黄子华的新片或《九龙城寨》《寒战》的续作能够再创佳绩,这少数几部大爆款,还远不足以决定性扭转香港电影产业整体下滑的现状。

四年前萧若元“香港电影工业已死”的争议判断,在后续传播中常被简化为“港片已死”,引发不少反对。反对者当然能举出理由:近年来港片产出了“黄子华宇宙”、《梅艳芳》、《九龙城寨之围城》这样的商业大爆款,也有多部关注本土、社会、青年等议题的佳作,在影迷中间,这甚至可被看作一种有别于过往“东方好莱坞”模式、回归本土化的浴火重生。

香港影史票房前五港产片均为近几年出产

但说到底,由于本埠市场狭小的劣势,由于合拍大片在内地市场的不可逆衰退,在人才老化流失、无法开辟新市场的情况下,香港电影工业的未来依然难言乐观。

在内地市场,港片的剧作和制作模式势必要融入新主流商业大片的系统。相比之下,由于过度消费导致的题材倦怠,香港影人主导的警匪、动作类型大片未必还能有多少优势。近三年《风再起时》《扫毒3:人在天涯》《海关战线》《爆裂点》等“含港度”极高的商业大片接连在内地遭遇商业失败,旧有的合拍大片模式,市场底盘和上限都已显著缩水。

而在本埠市场,虽然近几年港产片仍能凭借直击市民情绪的本土化内容冲击较高票房上限,但核心人才老化、产能不足和卖座公式难以复制却又是大问题。

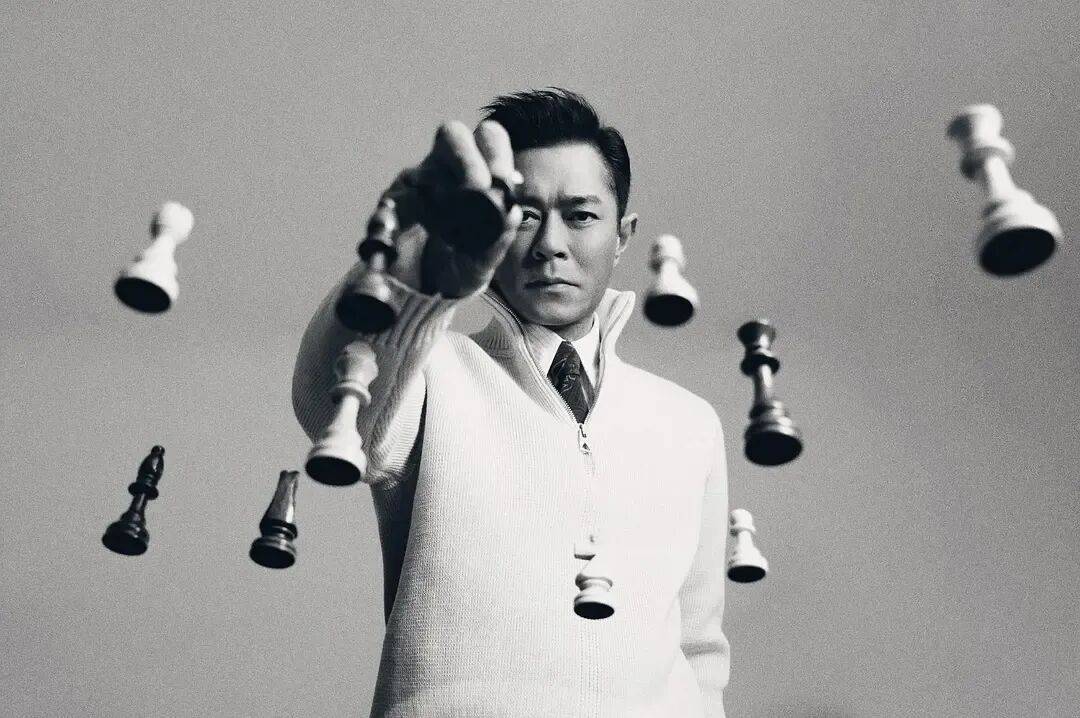

港圈的核心人才老化是老生常谈的话题,明星比导演体现得更明显。暂且不提那些已将内地市场作为主阵地的老牌巨星,对本港而言,黄子华现在是绝对的票房灵药,甚至在内地市场也有不俗号召力,但年已65岁;制片、后期、出镜一把抓的新晋“大佬”古天乐,已经55岁。

手握“天下一”公司,古天乐已是港片棋手/旗手

相比之下,张继聪、邓丽欣、刘俊谦、王丹妮、Mirror男团成员,虽然在近年来的热门港产片中发挥了重要作用,但一来在香港的影响力比老同志仍显逊色,二来无一例外地不具备在本埠之外的号召力,只能服务好一个孤岛化的香港电影市场。

至于产能不足和卖座公式难以复制的问题,也不难解释。如果产能足够,2025年就不会出现前三个季度无重量级影片可卖的情景。

在本埠电影市场趋于内向收缩的趋势下,“确定性”是最宝贵的、也最稀缺的抓手。

人人都知黄子华是灵药,但子华终究不能一年主演好几部作品。

人人都知《明日战记》《九龙城寨之围城》这样制作过硬的本土港式大片能收获不错成绩,大片的筹备和制作流程也快不起来,前者经历三年筹备五年后期,后者从立项到开机何止十年,后期时间也有两年。

而在余下的时间里,港产片的丰富生态,还是需要《饭戏攻心2》《12怪盗》这样的中青生代本土商业片、《白日之下》《少年日记》这样的社会文艺片撑起,而这类作品的基本盘和市场上限,终归还是有限——在香港和内地都是如此。

理想情况下,新时代的香港电影,应该具备同时服务本埠和包括内地在内的外部市场的能力,但实际上,现在已经是能顾上一头就不容易,更别提外部市场的那一头,需求还在萎缩。

面对这样的困局,锐意进取的港人自然也不可能坐以待毙,有一些新的路线正在酝酿成型,比如安乐影业的掌门人江志强就投拍了一部以非华语地区为设想市场的英语动作片《火遮眼》。

影片在多伦多国际电影节首映后大获好评,在本埠和内地之外取得不错商业反响的可能性,其实不低。但即使成功,这条路能否跑通,做到批量生产影片,还需时间给出答案。

归根结底,就算再怎么强调香港电影产业的本土性,即使近年来本土化的优秀港产片不少,但港片终究是兴于开拓外部市场,衰于失去外部市场。能每年都有一两部出圈覆盖全区域的爆款,其他的中小制作和文艺片保住相对稳定的质量和“港魂”,让港产片还能得以延续,不至于萧条到万籁俱寂,或许就算胜利了吧。

《九龙城寨之围城》海外评价上佳,如何更好转化为票房还需思考

(文/阿拉纽特)