来源:Liya的种草手记

娃哈哈突然改名“娃小宗”

一场900亿的品牌豪赌

世界果然是个巨大的草台班子,连娃哈哈都开始“整活”了。

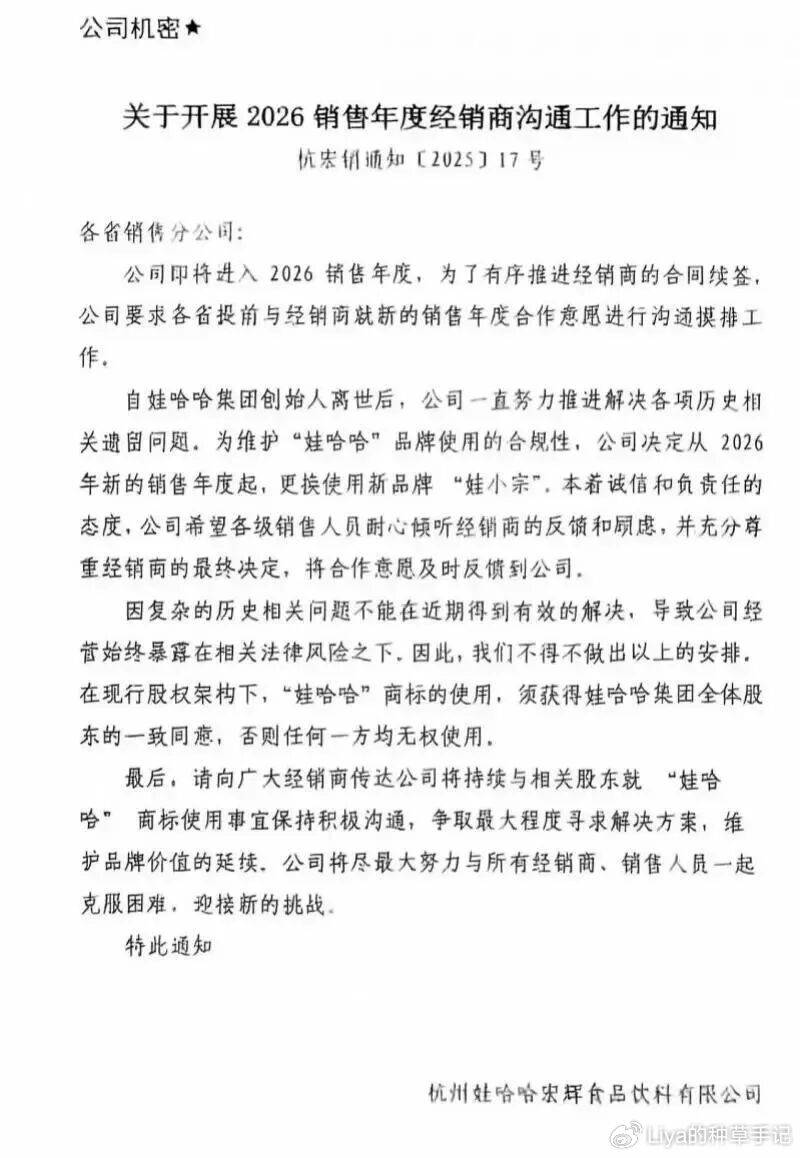

最近,一则通知在网络上悄然流传,内容震撼度不亚于在饮料界投下一枚深水炸弹:

从2026年新的销售年度起,娃哈哈将更换使用新品牌“娃小宗”。

图源:新浪财经

这份由宏胜饮料集团旗下7家公司联合发出的通知明确指出,此举是为了维护“娃哈哈”品牌使用的合规性。

而国家知识产权局官网信息显示,宏胜饮料集团已申请注册“娃小宗”商标,类别涵盖茶饮料、矿泉水、纯净水、果汁饮料等,几乎与娃哈哈现有产品线完全重叠。

图源: 企查查

消息一出,全网炸锅。

要知道,品牌名从来不是简单的三个字,而是企业最值钱的“无形资产身份证”。

可口可乐前总裁罗伯特·伍德鲁夫的名言至今仍被奉为圭臬:“只要商标还在,就算公司被大火烧光,第二天银行也会挤破头来贷款。”

那“娃哈哈”这三个字值多少钱?GYBrand 2024年数据显示,其品牌价值高达911.87亿。

更重要的是,它承载着几代人的集体记忆:

AD钙奶的酸甜、营养快线的浓郁、绿皮火车上的那瓶矿泉水,这些情感连接是花钱也买不来的无形资产。

回顾历史,加多宝失去“王老吉”商标后,为了完成消费者认知的平移,不惜冒着侵权风险打出“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”的广告,并砸下重金冠名《中国好声音》,才艰难地将新品牌植入国民心智。

图源: 加多宝

相比之下,娃哈哈的此次更名显得格外低调。

没有新闻发布会,没有消费者沟通会,只靠一份经销商通知“悄悄官宣”,多家媒体追问时还以“无回应”搪塞。

一个国民品牌的更名,远不是一句“复杂的历史问题”能够简单概括,显然站不住脚。

当宗馥莉选择割裂“娃哈哈”的传承另起炉灶时,本质上是赌上了这个900亿饮料帝国的未来。

掀起民间起名大赛

网友集体不买账

娃哈哈改名的最大“副作用”,可能是意外激活了全网的“起名天赋”。

面对“娃小宗”这个新名字,网友的第一反应出奇一致:“这名字是认真的吗?”

评论区秒变“民间创意工坊”,各种脑洞提案层出不穷。

有人建议走“传承路线”,干脆叫“娃祖宗”,既呼应了宗氏家族的根基,又暗合宗馥莉雷厉风行的行事风格;

有人玩起“家庭伦理梗”,觉得“宗大娃”“宗多娃”更合适,既凸显长女地位,还能靠“遗产大战”的联想博一波同情分;

还有人坚持“传统艺能”,认为应该延续娃哈哈的ABB式命名,“娃多多”“娃乐乐”听起来都比“娃小宗”亲切得多。

当然,也不乏无厘头的玩梗:“叫娃嘻嘻多喜庆”“娃桀桀听起来更有个性”“三个娃符合国家三胎政策”“直接叫葫芦娃,还能联动童年IP”……

这些看似搞笑的提案背后,藏着消费者最真实的态度:对“娃小宗”三个字,接受度实在太低。

网友的吐槽并非没有道理。

从品牌传播角度看,“娃哈哈”的优势在于简单、上口、有记忆点,叠字结构自带亲和力,连刚会说话的小孩都能轻松念出。

而“娃小宗”呢?“小宗”二字既没有情感连接,又带着强烈的个人标签,更像是某个家族企业的“私域品牌”,很难让大众产生共鸣。

更关键的是,市场早就给出了“预判”。

某电商平台数据显示,此前宏胜推出的“娃小宗”无糖茶,全年销售额仅8.1万,今年7月更是直接下架。

图源: 娃哈哈

这个惨淡的成绩已经说明,消费者对“娃小宗”这个新品牌缺乏信心。

如今要把整个娃哈哈的核心业务都装进这个“不被看好”的名字里,无异于在沙滩上建城堡。

宗馥莉的野心藏不住

未来娃哈哈何去何从?

“我不想做继承者,要做拥有者。”

宗馥莉多年前的这句话,如今再看更像是这场改名风波的“预言”。

从表面看,改名是为了“品牌合规”,但深挖一层不难发现,这更像是一场企业内部的权力博弈——

宗馥莉试图通过打造“娃小宗”,强化自己对企业的绝对控制,而这背后,是娃哈哈早已迫在眉睫的变革压力。

从行业竞争来看,娃哈哈的日子确实不好过。

农夫山泉凭借“大自然的搬运工”站稳脚跟后,近年在无糖饮品赛道更是一路领跑,茶π、东方树叶等产品常年霸占销量榜;

元气森林靠着“0糖0卡”的概念收割年轻群体,连可口可乐、百事都要跟着调整策略。

反观娃哈哈,虽然纯净水、AD钙奶、营养快线仍是“常青树”,但在新消费浪潮下,始终缺乏能打的“新爆款”,市场份额被不断挤压。

宗馥莉的焦虑不难理解,如果继续躺在“娃哈哈”的情怀上吃老本,企业迟早会被时代淘汰。

但问题在于,改名并不是解决问题的“万能药”。品牌的核心竞争力从来不是名字,而是产品、渠道和消费者心智。

加多宝能成功“换标”,靠的是红罐包装的视觉延续和“怕上火喝加多宝”的心智强化;农夫山泉能崛起,靠的是对水质的深耕和场景化营销。

如今娃哈哈最该做的,或许不是急着换一个“小众化”的名字,而是思考如何在保留情怀的同时拥抱变化。

图源: 娃哈哈

消费升级和健康化是大势所趋,探索更多口味适配年轻群体,在矿泉水之外拓展茶饮、咖啡等新品类才是当务之急。

说到底,娃哈哈改名“娃小宗”的争议,本质上是“情怀与变革”的碰撞。

网友调侃“世界是个草台班子”,并非真的否定企业创新,而是怕一个承载着太多回忆的品牌,在盲目求变中弄丢了自己的根。

对于宗馥莉来说,这场900亿的品牌豪赌才刚刚开始。

如果能让“娃小宗”既延续娃哈哈的品质基因,又长出符合新时代的“新翅膀”,那或许会成为行业传奇;

但如果只是把改名当成权力洗牌的工具,忽略了消费者的真实需求,那再响亮的名字,也撑不起一个曾经的国民品牌。

对于消费者而言,“娃哈哈”不止是一个商标,更是一份情感记忆。而对于掌舵者宗馥莉来说,它既是光环也是枷锁。

如何在守护品牌遗产的同时,打破固有形象,注入新的活力,需要极大的智慧与勇气。

无论最终结果是“娃小宗”成功立足,还是娃哈哈以另一种形式延续,都将是国货发展史上的一个标志性案例。

市场的裁判席上,坐着无数用脚投票的消费者。

而时间,终将给出最公正的答案。