以标准之力 铸发展之基

——写在第56届世界标准日湖北主题活动举办之际

华中8型产品系列全览。 (金健 摄)

长飞公司智能化光纤生产线。 (长飞公司供图)

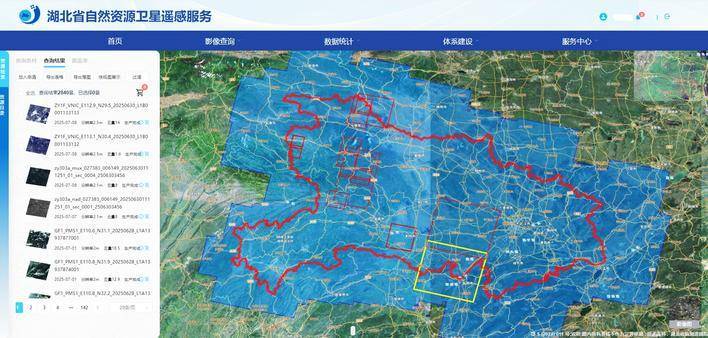

“遥瞰荆楚——湖北省自然资源卫星遥感服务系统”可供社会公众用户快速浏览查询我省卫星遥感影像资源。 (方芳 摄)

“神大01”1200吨自升式风电安装平台。 (王磊 摄)

黄陂全域旅游示范区景象。 (景区供图)

省市场监管局来鄂州花湖国际机场调研,了解机场运营、标准化等现状,听取标准化工作诉求。 (省标质院供图)

金秋十月,我们迎来了又一个“世界标准日”。在荆楚大地,标准,这一“世界通用语言”与“创新与秩序的结晶”,正以前所未有的力量,融入湖北发展的血脉,为加快建成中部地区崛起重要战略支点,构铸着坚不可摧的筋骨与框架。

何为标准?简而言之,它是为了在既定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。它如同社会运行的“语法”,是质量的基础、创新的桥梁、合作的基石。

先进制造业和现代服务业是湖北发展的“聪明的大脑”和“起飞的翅膀”。这一生动比喻,精准勾勒出湖北迈向现代化经济体系的战略路径。而我们的标准化工作,正是服务于这“大脑”更聪慧、“翅膀”更强劲的关键支撑,是激活其潜能、保障其稳健高飞的“神经网络”与“骨骼系统”。

服务于“聪明的大脑”,标准化是产业迈向高端的加速器。在武汉,一系列关于光纤通信、激光技术的国际、国家及行业标准从这里诞生。这些标准不仅引领着国内相关产业的技术路线,更在全球市场竞争中掌握了话语权。标准化将前沿的创新成果转化为可复制、可推广的产业规则,推动湖北的制造能力从“量的积累”转向“质的飞跃”,让“湖北智造”的金字招牌更加闪亮。

赋能于“起飞的翅膀”,标准化是现代服务业提质的催化剂。 现代服务业连接千家万户,关乎发展软环境与民生获得感。标准化的引入,能够有效提升服务的规范性、透明度和用户体验,催生新业态、新模式。

聚力于“建成支点”,标准化是区域竞争突围的硬支撑。 加快建成中部地区崛起重要战略支点,是中央赋予湖北的时代使命。支点的建设,需要坚实的产业基础、优越的营商环境和强大的辐射带动能力。标准化在其中扮演着不可或缺的角色。一方面,通过构建覆盖经济社会发展重点领域的先进标准体系,湖北能够优化资源配置,提升全要素生产率,夯实产业根基。另一方面,积极参与乃至主导国际标准、国家标准的制修订,意味着在规则制定中拥有了更多“湖北声音”,能够抢占产业发展制高点,提升湖北在区域乃至全球产业链、价值链中的地位。

风好正是扬帆时,不待扬鞭自奋蹄。在世界标准日之际,我们聚焦湖北标准化工作的生动实践与丰硕成果,正是要彰显其服务全省发展大局的使命担当。未来,湖北将继续高扬标准化之帆,持续为“聪明的大脑”注入智慧动能,为“起飞的翅膀”增添翱翔力量,在荆楚大地上谱写以高标准助力高技术创新、促进高水平开放、引领高质量发展的崭新篇章,为中部地区崛起贡献更加磅礴的湖北力量!

一组“标准”数字,

看见湖北发展的“硬核”框架

国际影响力

主导/参与制修订国际标准87项

国家贡献度

主导/参与制修订国家标准5627项

行业标准7607项

2024年参与制定国家标准数量占全国总量的25.7%

产业支撑力

承接“两新”领域国标任务24项

立项“两新”领域地方标准109项

创新活力场

企业标准自我声明公开6.36万项

团体标准1377项

案例一

华中数控——

给数控系统装上“标准芯”

数控系统被称为工业母机的“大脑”,但长期被国外技术卡脖子。武汉华中数控股份有限公司(以下简称“华中数控”)通过构建NC-Link互联通信标准,让不同品牌的数控机床像智能手机一样联网对话,破解了工厂数据孤岛难题。

过去,机床厂商各用各的通信协议,数据无法互通。华中数控牵头制定的NC-Link标准,统一了数据接口,使数万台机床实现互联互通。这项标准已升级为国家标准,并应用于航空航天、汽车制造等领域。此外,华中数控主导的机床数控系统可信防护国家标准,首次为智能工厂加装“安全盾”,防止恶意代码入侵。

标准是创新与市场之间的桥梁,桥建好了,国产装备才能集体过河。华中数控的标准化战略聚焦“技术专利化、专利标准化、标准产业化”。其华中9型智能数控系统嵌入AI芯片,能自主学习优化加工参数。

案例二

长飞光纤——

让中国光纤“闪耀”世界

一根头发丝般细的光纤,如何支撑起全球数字经济的“主动脉”?长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞”)的答案是:用国际标准定义技术话语权。在AI与算力需求爆发的今天,长飞主导制定的G.654.E光纤国际标准,成为800G及1.6T超高速传输的“黄金通道”,助力中国在光通信领域站稳制高点。

G.654.E光纤好比数据传输的超导材料。长飞通过标准将技术参数固化,推动中国电信、中兴通讯等企业实现单纤120Tbit/s传输速率,相当于每秒传输数百部4K电影。截至目前,长飞G.654.E光纤已在全球部署超百万芯公里,中国市场占有率稳居第一,甚至应用于菲律宾、巴西的骨干网络。

如今,长飞实现了从“用标准”到“定标准”的华丽转身,其标准化之路是一场长达20年的逆袭。最初作为国际标准的跟随者,如今已拥有10余名专家活跃在IEC、ITU等组织,主持31项国际标准。此外,长飞牵头制定的IEC 60794-1-219:2021《光缆材料相容性试验》正式发布,填补了光缆材料相容性试验在国际标准中的空白。这一标准的制定,不仅为光缆制造商提供了统一的技术规范,还显著提升了光缆产品在各种环境条件下的可靠性和稳定性。

案例三

北斗产业——

用标准绘制“时空精准地图”

在湖北,北斗卫星导航系统正变得前所未有的“聪明”——这背后,有标准之力。

2022年,湖北省航测遥感院、湖北省标准化与质量研究院、湖北省国土测绘院等多家技术机构联手制定了《北斗高精度位置服务平台技术要求》地方标准。

过去各个北斗平台数据格式不一,接口各异,“沟通”起来效率低下。而这项标准为所有平台明确了数据该怎么传、资源怎么调、接口怎么对。

基于这套标准建立的北斗高精度变形监测系统,如同为全省的重大工程和地质灾害点装上了 “毫米级CT” 。大坝、边坡的细微形变都逃不过它的“法眼”,实现了从“事后补救”到 “事前预警” 的跨越。这套源自湖北的标准体系和技术方案,如今已形成自主知识产权,开始向全国乃至全球输出。

2023年,湖北制定了《自然资源光学遥感卫星影像数据应用产品分类分级规范》。

这套规范就像一位专业的“管理员”,为纷繁复杂的卫星数据建立了清晰易懂的“分类编目系统”。无论是水利监测、林业普查,还是地质灾害识别、耕地保护,相关部门现在都能像在图书馆按索书号找书一样,快速、精准地调用所需影像数据。

此举让天上的卫星数据真正落地,成为了服务经济社会高质量发展的“火眼金睛”。

案例四

武汉船机:为国之重器定标准

在波涛汹涌的蓝色疆域,一座座海工平台如同“钢铁城堡”,其核心装备——平台升降系统,曾长期受制于国际技术壁垒。武汉船用机械有限责任公司(以下简称“武汉船机”),不仅造出了中国人自己的平台升降装置,更做了一件意义非凡的事:为这项核心技术制定“世界通用”的规则。

海工平台需要在狂风巨浪中稳稳屹立,其“腿脚”——升降装置的可靠性至关重要。过去,该领域缺乏统一的国际标准,这成了制约行业安全发展的瓶颈。

武汉船机自2017年启动攻关,依托工信部高技术船舶科研项目,联合国内设计院、船级社、船厂等各方力量,于2018年形成标准草案。此后,团队踏上了长达六年的“标准长征”。

2023年6月,国际标准ISO 4864:2023《船舶与海洋技术 平台升降装置 一般要求》成功发布。这项标准实现了海工平台升降装置领域国际标准“零的突破”,为全球海工装备树立了统一的安全技术门槛。

通过制定国际标准,武汉船机不仅掌握了技术话语权,更直接撬开了全球市场的大门。

在船用起重机领域,武汉船机同样凭借标准引领行业。他们敏锐捕捉到“绿色船舶”对操作舒适性和环保的要求,牵头制定了关于船用起重机噪音测量和使用维护的两项国际标准。其中,噪音标准为起重机操作工人的健康设立了“保护线”,也让中国规则成为了世界通用的“绿色标杆”。

这些国际标准的发布,极大提升了武汉船机产品的国际影响力和竞争力。其产品不仅在国内广受欢迎,更成功出口至阿联酋、希腊、马来西亚等国家。凭借过硬的标准化产品,他们从单一的设备供应商,升级为整座海洋平台的提供者,实现了从“卖产品”到“卖平台”的跨越。

作为船舶配套领域的“链主”企业,武汉船机积极参与和主导国际、国家及行业标准的制修订。至今,公司累计主导及参与制修订国际标准15项,国家标准和行业标准45项。

案例五

“一张图”管全域

“标准+”擦亮木兰文旅名片

当旅游业从“景点观光”迈向“全域体验”,如何避免“管不过来、服务不一”的尴尬?武汉市黄陂区在湖北省市场监管局、湖北省标准化与质量研究院的帮助下,探索出了一条“标准引领、数字赋能”的新路径。

黄陂区坐拥木兰文化生态旅游区,但过去各景区“各自为政”,服务品质参差不齐。省标准化与质量研究院联合黄陂区市场监管局、文旅局,打出了一套“标准化+”组合拳。核心举措之一,就是编制了黄陂全域旅游“一张图” 和配套标准体系。这相当于为整个黄陂区的旅游资源和服务立了一套“数字总规”和“服务说明书”,对旅游标识、服务质量、安全管理等进行了统一规范。

“一部手机游黄陂”微信小程序随之上线,整合了找厕所、全域导航、旅游攻略等实用功能。游客只需动动手指,就能规划涵盖“吃住行游购娱”的个性化路线,实现了从“盲目找”到“聪明玩”的体验升级。

标准与数字化的融合,在提升管理水平上效果显著。木兰草原等标杆景区积极对标《全域旅游示范区服务质量提升导则》,服务质量和管理流程得到系统优化。

项目实施以来,黄陂区涉旅企业服务成本显著降低,人力效能提升。年均游客接待量2500万人次、旅游综合收入150亿元,带动当地36万农民吃上了“旅游饭”。更值得一提的是,全域旅游的发展有效带动了农户就业增收,社会效益凸显。

案例六

鄂州花湖国际机场——

用“标准”书写全球物流新剧本

在湖北鄂州,花湖国际机场正在用“标准”重新定义全球物流的速度与效率。作为亚洲首个专业货运枢纽机场,鄂州花湖国际机场从诞生之初,就在编写一套让中国物流走向世界舞台中央的“标准剧本”。

智慧标准:

让“九省通衢”升级为“九州秒达”

走进鄂州花湖国际机场转运中心,仿佛进入一个由数据和标准驱动的“未来物流世界”。这里没有传统货运站的等待与混乱,取而代之的是:

智能分拣系统以2.7米/秒的速度精准流转,准确率高达99.99%;

52公里长的自动化分拣线,每小时处理包裹超28万件;

所有操作环节标准化,数据实时采集,决策毫秒级响应。

这套基于标准构建的智慧系统,让花湖机场的货物保障能力提升30%以上,真正实现了“货到即飞”。

中国标准:

从“跟跑者”到“规则制定者”

鄂州花湖国际机场不仅是标准的执行者,更是行业标准的定义者。省市场监管局指导制定的《超大型航空货运枢纽分拣管理系统建设指南》省级地方标准,属国内首创,填补了行业空白。

标准实施后,效果立竿见影:

高峰期设备堵转、清场时间大幅缩短;

货物时效保障率提高17%;

支撑单日5000吨货邮吞吐量的惊人效率。

目前,机场还在积极申报医药冷链物流国际标准,推进运营协同调度团体标准研制,让“中国标准”在国际舞台上发出更强音。

国际标准:

打造“世界物流中转站”

要成为全球枢纽,必须与国际规则无缝对接。鄂州花湖国际机场全面采用国际标准,实现与全球主要枢纽的“语言互通”。建立符合国际数据模型的标准报文系统,已与15个国家和地区实现互联互通,将国际转国际货物通关时间压缩至5小时。

效率提升带来实实在在的便利:

北美车厘子从采摘到武汉超市仅需36小时;

光电子元器件通过41条国际航线直达全球;

货物中转效率较传统模式提升60%。

从“湖北枢纽”到“全球节点”,鄂州花湖国际机场正在用标准书写中国物流的新传奇。当每个流程、每个数据包、每次起降都刻上标准的印记,中国的物流智慧正在成为世界物流的通用语言。

撰文:王竟 钱慧玲 柯贤敏