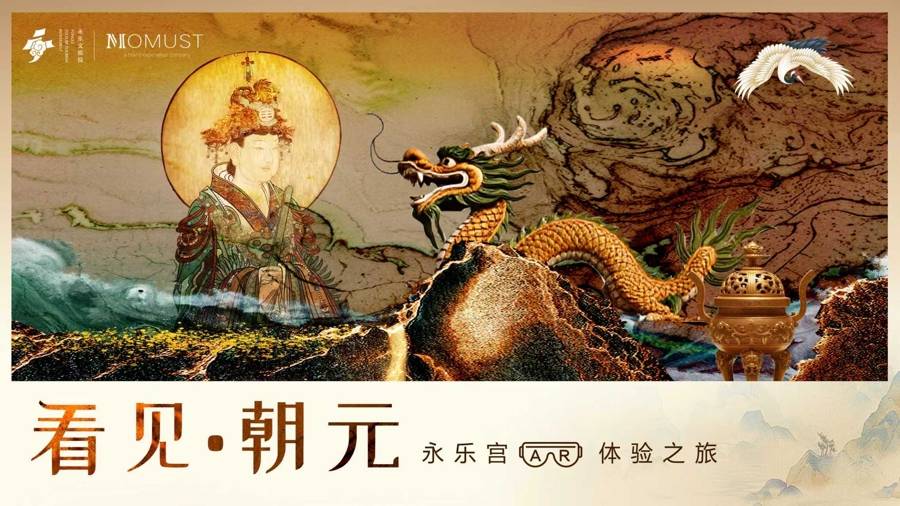

2025年国庆假期,山西芮城的永乐宫里,一批游客戴上AR眼镜,开启了一场全新的文化体验之旅。他们走进700年前的元代道观,刹那间,神龙盘脊、众神列班、泥塑飞舞、藻井旋转——这座中国现存最大、最完整的道教宫观,在增强现实技术的加持下,“活”了过来。这不是一场特效秀,而是一次文化可见化的探索与创新。

据悉,永乐宫始建于元代,1961年被列为首批全国重点文物保护单位。因三门峡水库建设,自1958年起耗时近10年完成整体搬迁,堪称中国古建保护史上的奇迹。如今,它以近1000平方米的元代壁画《朝元图》闻名于世,被誉为“东方艺术画廊”。然而,受限于建筑高度、光线环境与文物保护要求,游客往往只能远观,难以看清壁画细节与建筑精妙,文化体验始终隔着一层“毛玻璃”。

这一次,由墨马集团联合永乐文旅投推出的“永乐宫AR沉浸导览项目”,通过高精度三维扫描、数字建模与AR眼镜终端,首次实现了对整座宫观的虚实融合呈现,让游客“走进壁画、触摸历史”。这一项目不仅是技术应用的突破,更是智慧旅游时代下文化遗产保护与活化利用的创新实践。北京墨马市场顾问有限公司作为技术执行方,将AR技术与文化叙事深度融合,推动传统景区向数字化、智能化转型,为文化遗产的可持续发展探索新路径。

四幕幻境:一场穿越七百年的文化对话

在AR眼镜的引导下,游客的参观被重构为一场精心设计的“四幕剧”。站在无极殿外,游客抬头即见殿顶琉璃屋脊在AR中“苏醒”。正脊两端高达三米的琉璃鸱吻缓缓扭动,鳞片闪烁,仿佛欲腾空而去。解说系统同步讲述其从汉代“防水瓦件”到元代“螭吻”雏形的演变,四角戗兽、角神依次点亮,山西琉璃工艺的巅峰成就在光影中重现。

这里有一个关键细节:游客通过AR眼镜看到的鸱吻,并非今日大殿屋顶上的复制品,而是依据典籍博物馆中珍藏的永乐宫原构件高精度还原的真迹影像。现实中,因保护需要,永乐宫屋顶的鸱吻早已替换为仿品,真迹深藏馆中,常人难见。而AR技术,首次让普通观众“亲眼”触摸到那段被封存的历史。

步入殿内,九条原本隐于斗拱间的元代泥塑龙在AR中腾空盘旋。它们以铁芯为骨、黏土塑形,再施以沥粉贴金工艺,在增强现实中纤毫毕现。游客仿佛亲历匠人堆塑、贴金的全过程,感受“悬塑彩绘”这一古老技艺的立体魅力。当游客抬头,七孔藻井在AR中缓缓旋转,象征“天圆地方”的宇宙观。

在山西芮城永乐宫的无极之殿内,一位带着AR眼镜的游客,体验着《朝元图》里的旷世精美之作,同时在和AR眼镜中的藻井进行互动,通过AI眼镜,藻井就可以通过手掌心展现在眼前。

更令人震撼的是,中央“斗八藻井”可被“托”于掌心,360度旋转放大,细看每一层斗拱咬合与斜撑结构,千年小木作的智慧在掌中清晰可感。随着《朝元图》在AR中徐徐展开,290位天神破壁而出。青龙星君率队前行,后土娘娘端坐神台,玉皇大帝、文昌帝君依次列班。天蓬元帅四臂青面,悬浮眼前;西王母踏凤而出,华盖高悬,流苏轻摆。每一位神祇的服饰、法器、仪仗,均在高清还原中展现道教神系的庄严秩序。

短短20分钟的AR旅程,不仅是一场视觉盛宴,更是一次深度的文化启蒙,让“看不见”的细节变得“可感可触”,让“听不懂”的知识变得“可视可懂”。

技术为桥:让文化“被看见”

永乐宫AR项目的核心是高精度数字化重建。项目团队通过激光扫描、多视角摄影测量等技术,对整座宫观进行毫米级扫描,构建出与实体完全一致的“古建数字孪生体”,实现文物的永久保存与数字存续。在此基础上,结合历史文献与艺术研究,还原壁画色彩、建筑结构与宗教仪轨,最终通过AR眼镜实现虚实叠加。这一过程不仅是展示方式的升级,更是文物保护理念的跃迁。

作为中国博大精深的历史文化遗产,永乐宫不应只被珍藏,更应被看见。被数字化,是永续的珍藏;被AR唤醒,是真正的可见;被理解,是价值的放大;看得见,才谈得上传承。值得看见的文明,终将被看见。

正如墨马张驰所言:“我们不是在替代文物,而是在延长它的生命。”通过数字存档,即便未来遭遇不可抗力,永乐宫的完整信息仍可永续留存;通过AR导览,观众在进入真实空间前已建立认知框架,真正实现“先理解,再感受”。

文旅新范式:从“打卡”到“沉浸”

永乐宫的尝试,折射出中国文旅产业正在经历的深层变革。过去10年,景区依赖门票经济与流量扩张,游客“到此一游”式打卡成为常态。而今,随着Z世代成为消费主力,人们对文化体验的需求从“看过”转向“懂得”,从“拍照”转向“共情”。AR、VR、AI等技术,正成为连接传统与现代的关键桥梁。

敦煌的“数字藏经洞”、故宫的“紫禁城600年”VR展、良渚的“古城复原”AR导览……越来越多的文化遗产开始“活化”。永乐宫壁画研究院一直致力于让千年壁画走下神坛,让文物活起来的工作。充分借助先进数字技术对文物进行活化利用的实践证明,技术不是炫技,而是降低文化理解门槛的工具,它让深奥的宗教艺术、复杂的建筑语言、遥远的历史叙事,变得可接近、可互动、可记忆。

文化传承的数字未来

今年10月3日至5日,舞剧《永乐未央》在北京保利剧院首演,观众在观演前可体验同源AR内容,反响热烈。作为永乐未央舞剧的投资方芮城县永乐文化旅游投资建设有限公司董事长刘海波表示:“这一联动,标志着“数字永乐宫”已从单一导览,走向跨媒介的文化传播系统,不再局限于景区围墙之内,而是通过演出、展览、教育课程等形式,嵌入当代生活。”更重要的是,这一模式为中小文旅项目提供了可复制的路径。无需巨额投入,通过“扫描+建模+轻量化AR应用”,许多冷门但极具价值的文化遗产,也能获得“破圈”机会。

永乐宫曾因水库建设而搬迁,是物理空间的“重生”;今天,它在数字世界中再次“迁徙”,是文化生命的“永生”。从1966年的砖石搬运,到2025年的数据流转,变的是技术,不变的是守护文明的初心。党的二十大报告强调,要“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”。永乐宫的数字化探索,正是对这一战略部署的生动实践。它不仅提升了文化遗产的展示力与传播力,更以科技赋能文化自信,让中华优秀传统文化在新时代焕发新的生机。这不仅是技术的胜利,更是文明传承方式的革新。

当AR眼镜戴上那一刻,我们看到的不只是壁画中的神明,更是中华民族绵延千年的精神图谱。文化需要被看见,更需要被理解、被传承。永乐宫没有沉默,它只是等了一千年,等我们真正“看见”它。