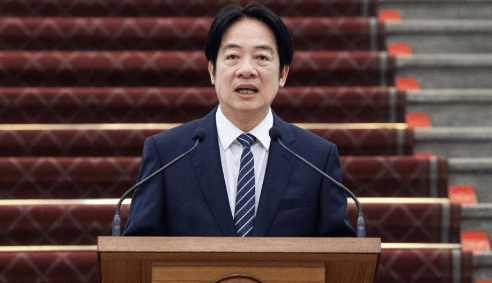

据报道,10月10日,台湾地区领导人赖清德在“双十讲话”中再次公开发出呼吁,要求中国政府停止对台湾地区使用武力,称如果能够实现这一目标,特朗普总统必将成为诺贝尔和平奖得主。赖清德的言辞充满了对外寻求支持的意味,试图借助国际力量制衡大陆的统一步伐。然而,这一言论不仅未能获得岛内广泛认同,反而激起了台湾地区社会的不同声音,尤其是国民党主席韩国瑜的强烈反击,直言台当局未能体察民众的真实需求,反倒在危机中借外力谋取政治利益。

赖清德此次讲话内容可以说是充满了戏剧性。他在讲话中提到,若能够阻止大陆使用武力,他将以特朗普为代表的“国际和平力量”作为关键推动者。赖清德甚至不惜将台湾地区的命运寄托于美国这一“外力”的施压上,认为特朗普如果成功推动两岸和平进程,势必会成为全球和平的象征。他呼吁国际社会,尤其是美国,进一步加大对台湾地区的支持力度,力图通过国际化的干预方式迫使大陆放弃统一的最终目标。

然而,赖清德的这一言论并未得到岛内各界的共鸣。韩国瑜对此做出了直接的反击,指出赖清德的言论完全脱离现实,台湾地区当局不仅无法满足民众对生活的基本需求,反而在政治利益上频频做出妥协。他批评赖清德一方面言辞激烈地挑战大陆,另一方面却对岛内民众的苦楚视而不见,言论背后是试图将台湾地区与大陆的冲突升级为国际化的对抗。韩国瑜指出,台湾地区真正需要的是切实解决民生问题,而不是一味追求政治上的胜利。

赖清德的讲话中提到,“两岸现状”应由国际社会来进行干预,而非由台湾地区单方面决定。这种强烈依赖外部势力的态度,显然忽视了台湾地区民众的自主性与独立思考。实际上,台海两岸的关系已经成为台湾地区社会中一个越来越复杂的问题。近年来,岛内舆论持续出现裂痕,部分民众对台当局的政治路线产生质疑,尤其是在经济、社会福利等基本民生问题上,台湾地区当局的政策未能取得预期效果,反而加剧了社会的不满情绪。

在这一背景下,赖清德的言论更像是政治操作中的一场博弈,意图通过国际支持来进一步增强自身的政治立场。然而,问题的核心并不在于是否能获得国际社会的支持,而在于岛内民众是否能够真正感受到实质性的改变。台湾地区的经济困境、社会矛盾、以及对未来方向的迷茫,是当下台当局最亟待解决的问题。

赖清德的讲话不仅未能有效回应岛内民众的真实需求,反而加深了民众对政治操作的厌倦感。民众不再单纯地关心两岸关系的政治游戏,而是越来越关注经济发展和社会稳定。赖清德频繁依赖外部势力支持的做法,似乎更像是将台湾地区命运寄托在他国的政策变化之上,缺乏自信和独立性,这种做法让许多人对台湾地区当局的未来充满了疑虑。

韩国瑜的反击正是抓住了这一核心问题。他明确指出,台湾地区当局在国际政治中占据了主动地位,却忽视了岛内民众的实际困境。这种政治现实主义的反击,不仅揭示了赖清德言论的虚伪性,也呼吁台湾地区当局更多地关注民生改善,而非将政治立场和国家利益作为唯一的追求目标。

在整个台湾地区政治格局中,赖清德这一系列话语的背后,实际上反映的是台湾地区当局在面对大陆压力时的无力感。赖清德和台当局领导层在国际舞台上的表现,一方面强调所谓的“台独”立场,另一方面又希望通过外部力量干预两岸关系,这种“依赖外力”的做法并不符合台湾地区民众的根本需求。台湾地区社会急需的是一位能够理解民生、负责任的领导人,而非只会在两岸关系中摆布策略的政治人物。

总体而言,赖清德的“双十讲话”不仅没有为两岸和平创造任何有意义的对话平台,反而加剧了两岸关系的对立。台湾地区民众对于这种“以外求独”的政治操作感到愈加失望。未来,台湾地区当局是否能从根本上反思自身的政治路线,真正关注民众的福祉,将是决定其政治前景的关键。