最近,乌克兰再次高悬战云——当地时间2025年10月23日,乌克兰电力公司宣布在全国范围内实施16小时的限电,这一消息就像一声惊雷,震撼了整个国家。每天仅有8小时的用电时间,这意味着什么?不仅是生活的不便,更代表着战斗的转折与疲惫的加剧。乌克兰在面对来自俄罗斯空天军的猛烈轰炸时,正在经历一场前所未有的“电力危机”。

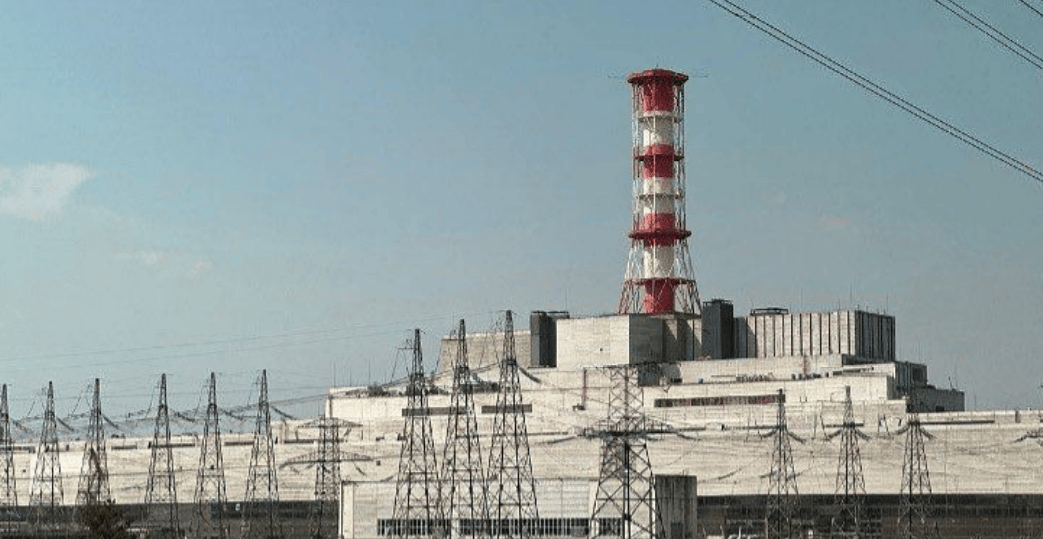

俄军的轰炸可谓无情,伴随着“炸!炸!炸!”的爆炸声,基辅的热电厂、水电站犹如一道道墙,被不断侵蚀。就在23日凌晨,30架伊朗制造的沙赫德-136自杀式无人机对乌克兰多个重要目标展开攻击。基辅CHP-6及第聂伯罗的水电站,这两处战略能源设施遭遇第二次轰炸,让乌克兰面临更为严峻的电力短缺问题。可以想象,这个冬天对乌克兰民众而言,将是一次艰难的考验。

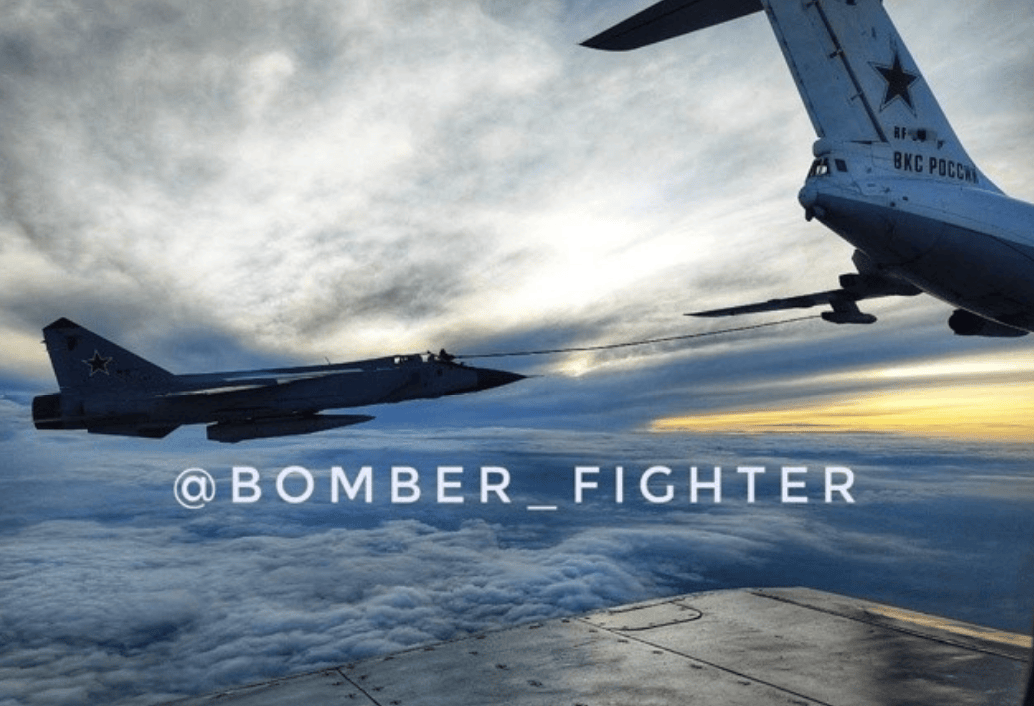

尤为值得注意的是,俄军这次施加攻击,显然不是简单的报复,而是战略上的深思熟虑。根据公开数据,俄军在短短24小时内发射了至少33枚导弹,包括9枚伊斯坎德尔-M战术弹道导弹以及几百架无人机,目标直指乌克兰的电力基础设施。这样的打击手法让人不禁联想到,或许这是俄军试图通过摧毁乌克兰的电力系统来削弱其抵抗意志的一种策略。没有了电力,家庭生活和工业生产将陷入瘫痪,乌克兰政府的权威与稳定也将受到极大挑战。

从战术的角度来看,为什么选择发电站而不是变电站呢?答案显而易见——发电站的抗打击能力明显高于变电站。而一旦电力供应被彻底切断,舆论压力和社会不满将迅速攀升。从这个角度分析,俄军的目标并非仅限于轰炸,而在于通过打击能源设施来逼迫乌克兰与其在顿巴斯进行谈判,这样的逻辑背后是对战争消耗的深刻思考。简言之,俄军希望借助这种方式,将乌克兰推向绝境,从而在战场上获得主动权。

与此同时,乌克兰的反应同样引人关注。乌克兰空军在之前的10月22日发起空袭,向俄罗斯境内的军工企业展开了导弹打击,显示出了强硬的反击态度。这一行为无疑是在证明提升自身军事实力的重要性,尽管面对的是频繁的报复与威胁。但这也意味著,乌克兰正面临一个两难的局面:是继续消耗,还是尽早寻求和平?

纵观整个局势,俄罗斯似乎在资源与心理战中占据了上风。已经过去几年,乌克兰深知,如果不向外求援,单靠自身的力量将难以持续。而西方的支援虽不断,却能否真正为乌克兰带来长远的助益仍存疑问。尤其是在能源危机面前,西方各国需要加紧找寻解决方案,以帮助乌克兰渡过这个寒冬。

反观俄军,其表现出的战斗力与战术灵活性让人堪忧。若继续这样加大力度的打击,乌克兰在国际社会的支持是否依旧坚固?欧洲国家对于持续流血限制的厌倦,可能会在情感与理智之间产生拐点。正如乌克兰反击时所展现的决心那样,战争不仅是军事的较量,更是一场信念的比拼。

不过,若从更长远的视角来看,战争带来的破坏不仅是军事上的,也包括经济与社会的稳定。乌克兰的电力崩溃是否会引发民众的不满,以及由此可能引发的政治动荡,都是未来必须认真思考的问题。俄罗斯若继续采取这种高强度的打击策略,势必将会造成更为广泛的影响,使得原本单一的战争演变成多方面的冲突。

在国际关系与地缘政治的层面上,这一系列事件则展示了更深层次的冲突与博弈。美国、欧洲及其他国家对于乌克兰的支持态度,能否保持一致,尤其是在逐渐趋冷的冬季将是关键。同时,能源危机如何影响全球市场,特别是天然气与石油的价格波动,也将成为各国关注的焦点。

总之,当前乌克兰的电力危机只是这场复杂国际争端中的一部分。在面临如此重大挑战的时候,决策者们需谨慎行事,以避免激化矛盾,找到一条真正有利于和平与稳定发展的道路,或许才是这个冬天最好的“取暖”之道。