(来源:宁夏政协)

1938年3月18日,完达山脉蓝棒山麓的漫天风雪中,一场注定载入抗战史册的血战在小孤山打响。东北抗日联军第二路军第五军第三师第八团第一连连长李海峰、指导员班路遗等12名战士,为了大部队的安全转移,主动迎战400余名装备精良的日伪骑兵。鏖战至黄昏,12位勇士壮烈殉国,成功掩护大部队安全转移。

此战之后,小孤山被抗联第二路军党委命名为“十二烈士山”,成为白山黑水间不屈精神的永恒象征。

孤军断后 雪原上的生死抉择

1938年初春,日伪军为巩固东北侵略基地,调集重兵向抗联活跃区域发起大规模“围剿”。抗联各部为保存实力、筹备西征,被迫化整为零,展开艰苦的游击周旋。

抗联二路军五军三师主力驻扎于蓝棒山深处。3月16日,师长李文彬下达转移命令,驻守进山要隘头道卡子的第一连,在18日拂晓撤防,待交通副官张凤春抵达后,一同向李炮营集结。第一连素有“神枪手队”之称,官兵多为猎户出身,连长李海峰更是被誉为“射手之王”,枪下毙敌无数。

18日晨,风雪骤急。李海峰与班路遗为节省时间,仅带13名战士携一挺轻机枪原地等待张凤春。两小时后,张副官抵达并带来紧急敌情,搜山敌军已出动,必须火速撤离。小队顶风冒雪艰难前行至石灰窑南沟时,突遭强敌,前方千余米处,300余敌骑正平行向南疾驰;后方两千多米,更有百余名骑兵直扑而来!

“跑步占领左前方小孤山,准备战斗!”李海峰决断如铁。为保护大部队行踪不被暴露,这支疲惫之师毅然折身,扑向那座仅500米长的孤山,以血肉之躯直面数十倍之敌——日军精锐与配备马枪、马刀、滑雪板的伪兴安军。

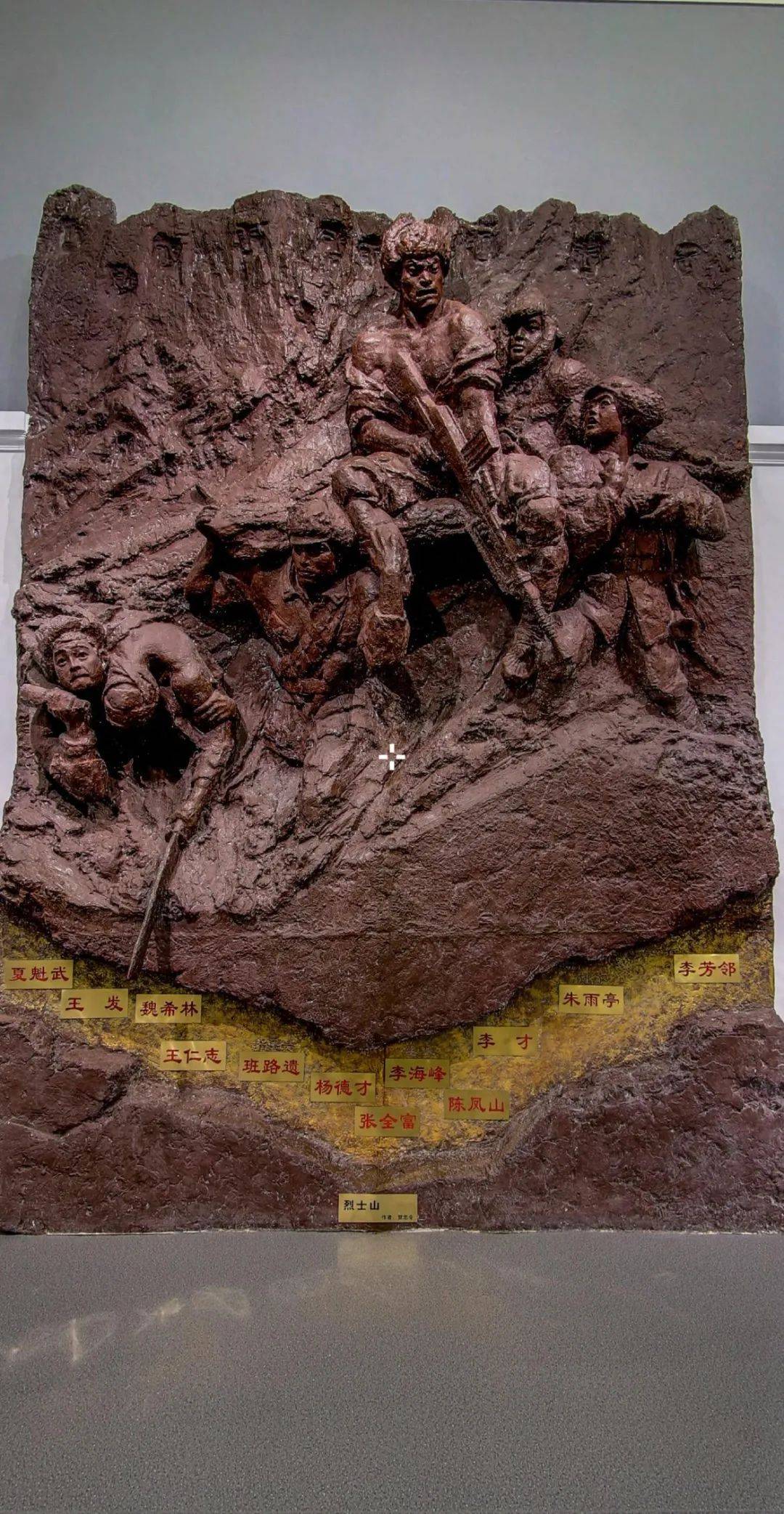

东北烈士纪念馆雕塑。(图片为东北烈士纪念馆VR全景截图)

血战孤峰 五百米的生死防线

骄横的敌骑以为唾手可得,在千米外纵马鸣枪,从西北、东南两面发起夹击。待敌骑冲过半山腰,山顶机枪骤然怒吼,抗联战士的精准射击将敌人打得人仰马翻。短短二十分钟,敌遗尸十余具,仓皇败退,首轮冲锋以抗联无一伤亡告终。

初战受挫,敌架起骑兵炮与七八挺机枪,以猛烈炮火掩护发起第二轮冲锋。炮弹炸得山石崩裂,积雪翻腾。战士王发发现百余名弃马步攻的伪军已摸至山脚,他掷出手榴弹的同时,不幸被炮弹击中牺牲。危急时刻,李海峰迅速击毙敌机枪手,班路遗调遣神枪手魏希林、夏魁武精准点射压制敌火力。当敌逼近至二十米投弹时,战士陈凤山眼疾手快捡起回掷,机枪手趁势横扫,敌死伤枕藉,二次冲锋再告失败。

敌人改变战术,第三次从西北、东南同时猛攻:百余名伪军脚踏滑雪板“飞”袭西南;五十余名日军骑兵猛扑东南。李海峰沉着下令:“节省子弹,敌不冲不开枪!”当敌躬身蜂拥至近前,驳壳枪与机枪猛然齐射,敌哀嚎滚落。此轮激战中,陈凤山、王仁志中弹牺牲,朱雨亭排长负伤。

下午两点,敌倾尽全力发起第四次总攻。此时一连小队阵地上多数战士已负伤。李海峰重组残部,分四组据守,将仅存的手榴弹置于前沿。敌狂叫着冲来,战士们弹无虚发,连督战伪军官亦被击毙。激战中,魏希林胸部中弹牺牲;朱雨亭打完子弹后拾枪再战,不幸中弹;李海峰双腿被打断;机枪手李芳邻弹尽,含泪拆毁心爱的机枪零件抛入深雪,拾起步枪继续杀敌直至牺牲。

烈焰永生 最后的突围

鏖战至下午四点,阵地仅余五人。双腿俱断的李海峰将重要文件交予未负伤的张凤春副官:“一定要突出去!把信件和情况报告上级,多保存一个人,就是为抗日多添一份力!”他将自己八成新的步枪递出,嘱托战友务必将牺牲同志姓名上报。在战士们含泪拒绝独自撤离时,他厉声道:“这是命令!”

山下敌人许久未闻动静,试探着摸上山顶。李海峰甩出一颗手榴弹,张副官与三名战士趁机从西、北两侧无雪处滑下突围。敌人围拢上前,重伤的李海峰毅然拉响怀中手榴弹,与敌同归于尽。最终,仅张凤春一人成功归队。其余三名突围战士因伤势和严寒,被救援部队寻回时已生命垂危,最终壮烈牺牲。

3月19日,自以为“全歼”抗联小队的日伪军拖着疲惫之师狼狈回撤。行至大顶子山北五里深谷转弯处,突遭早已埋伏于此的抗联援军猛烈伏击。此役毙伤日伪军80余名,缴获军马20匹及大批装备——这是战友们为小孤山英烈燃起的复仇之火。

此战,李海峰等12名勇士依托弹丸之地,抗击十倍之敌,击毙日军25名、伪兴安军70名,毙伤军马90余匹,予敌重创。为永志英烈,抗联第二路军党委将小孤山更名为“十二烈士山”。

李海峰、班路遗、朱雨亭、魏希林、陈凤山、李芳邻、夏魁武、王仁志、张全富、杨德才、王发、李才。十二个名字,如同十二座丰碑,永远屹立在完达山的风雪记忆里。

如今,在哈尔滨东北烈士纪念馆肃穆的展厅中,“十二烈士山”大型雕塑无声诉说着那场冰与血的壮烈。五百米的山巅阵地,十二位勇士以生命践行了对民族解放事业的忠诚。他们的枪声或许已在1938年的风雪中沉寂,但其迸射的精神烈焰,穿越时空,至今仍在照亮这片他们誓死守卫的黑土地。