对于乌克兰而言,8月24日的独立日不仅是庆祝一段光辉历史的日子,更是在战火中重新定义自我的契机。1991年,这一天标志着乌克兰摆脱苏联束缚,成为一个主权国家,如今,在持续两年多的俄乌冲突中,其意义愈发深远。

就在独立日临近之际,几份关键的民调数据出炉,让我们看到了乌克兰人在绝望与希望之间徘徊的复杂心理。这些数据不仅反映出乌克兰人对于未来的憧憬与坚持,也折射出战争对他们价值观的深刻影响。

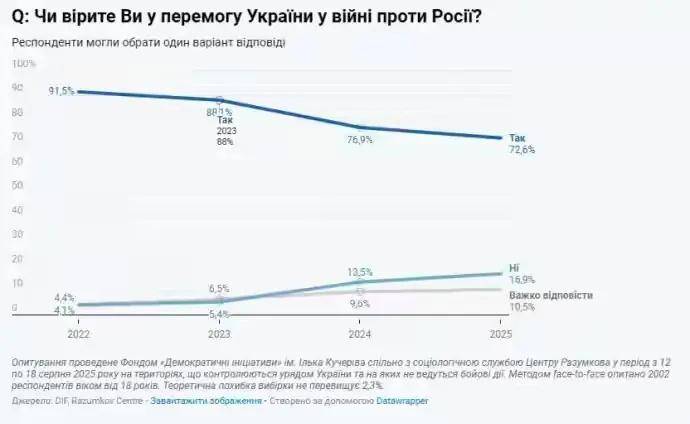

首先,让我们看看数据显示的第一组核心信息:73%的乌克兰人依然相信自己能在这场艰苦卓绝的战争中赢得胜利。尽管这个比例相比起开战之初的90%有所下降,但在持续的压力和前线胶着的背景下,这种信念显得尤为珍贵。而更引人关注的是,年轻人的乐观主义精神正以其独特的方式,为整个民族注入新的活力和希望。

年轻一代的信心比老年人强,高出8%。这是因为他们经历了更少的历史创伤,更能够用未来的可能性去想象生活。这种代际间的差异不只是数字的呈现,而是乌克兰社会结构变化的缩影。在这个信息化、全球化的时代,年轻人拥有更广泛的视野和更强的适应能力,他们的声音也许将成为未来乌克兰社会走向的重要推动力。

这样的胜利又该如何定义?过去,领土的完整是每个国家民族的根本诉求,然而在乌克兰的民调中,胜利的标准已发生了翻天覆地的变化。调查显示,过半的受访者认为,只要俄罗斯释放所有被俘的乌克兰战士和儿童,承认乌克兰国家地位,并停止持续的导弹攻击,就足以视为胜利。与此相对,仅有27%的参与者认为需完全收复1991年法定边界。

这一转变背后,是乌克兰人民在炮火中流离失所,亲人分散的苦痛体验。对他们而言,生命安全和家庭团聚才是最迫切的现实需求,而非遥不可及的领土回归。这不禁让我们思考,战争带来的深重苦难如何重塑了人们的认知和价值观。在生存问题上,乌克兰人已经显示出超越了传统民族主义的务实态度。

乌克兰的政府在外交谈判中应该对此给予充分重视。面对即将到来的和谈,或许更人道的议题——如战俘的释放——成为双方交锋的新筹码。这样一来,即使在某些领域做出妥协,社会也表现出对“胜利”的共识,似乎为和平的达成提供了更多可能性。

而普京的战略压制力量虽然依然存在,但从上述民调数据来看,乌克兰人民的信念并未因外部压力而崩溃。即便是深陷战争的泥沼,仍有三分之二的人民坚信胜利会到来。这种精神力量是单靠军事手段无法打垮的,反而彰显出乌克兰社会的韧性与团结。

这场战争不仅仅是两国间的冲突,其实更是对自由、尊严与人权的捍卫。每一个独立日都是乌克兰自我认同的一次加固,特别是在经历了如此磨难后,“胜利”不仅仅体现在战斗的成果上,更是一种精神状态的体现——维护尊严。