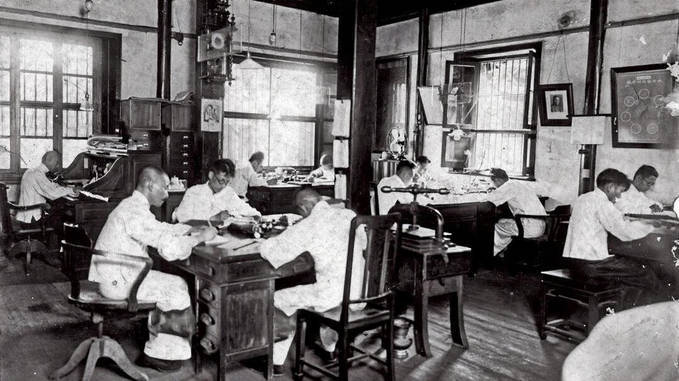

鸿生火柴公司职员在紧张办公

公私合营鸿生火柴厂厂门

扫描二维码观看“江苏经济界抗战记忆”视频

□江苏抗战记忆寻访行动组 王 琦 柴军虎

那根顶端鲜红的小木棍,只需轻轻一划,便能迸发出明亮的火焰——是的,这就是我们再熟悉不过的火柴。

火柴虽小,却关系国计民生。位于苏州胥门外新市桥码头附近的鸿生火柴厂旧址,是一座青红砖相间的二层西式小楼。这里曾机器轰鸣、昼夜不息,是中国突破“洋火”垄断、彻底打破“中国人竟连自己的火柴都造不出来”困境的重要见证地。

抗日战争时期,鸿生火柴厂曾经历一场没有硝烟却惊心动魄的较量。虽无沙场厮杀,却凝聚了一个民族危亡时刻的坚韧、智慧与不屈。这场关于“火”的战斗,在最为黑暗的岁月里,不仅点亮了千家万户的灶台,更在存亡危急关头,燃起了民族工商业者抗击外侮、自强不息的精神火焰。

“鸿生”巨轮

风雨前夜的民族工业标杆

近日,江苏经济报记者探访了鸿生火柴厂旧址。秋日的阳光穿过香樟树的缝隙,洒在这片老建筑上。斑驳的红砖墙、沧桑的厂房,仍保留着20世纪工业文明的印记。站在这里,仿佛仍能听见百年前机器的轰鸣,看见工人们忙碌穿梭的身影。

鸿生火柴厂由“火柴大王”刘鸿生于1920年创办。早年在开滦煤矿经商的经历,使刘鸿生积累了雄厚的资本,也培育出深厚的家国情怀。当时,中国火柴市场几乎被瑞典“凤凰牌”和日本“猴子牌”垄断,“中国人居然连自己的火柴都不能生产?”这一现实深深刺痛了他的民族自尊心。

“鸿生火柴厂的建设投入了整整12万银元,这在当时堪称巨资。”苏州市档案馆宣传教育处处长相明洁介绍,仅刘鸿生个人出资就达9万元。他当时提出,不仅要办厂,更要办成中国规模最大、技术最先进的火柴厂。

至抗日战争全面爆发前,鸿生火柴厂已与荧昌、中华两家火柴厂合并成立“大中华火柴公司”,鼎盛时期企业总资本365万元(1934年),年产火柴15万箱,终结了“洋火”垄断,成为名副其实的“中国火柴工业巨舰”。

当时的苏州胥门外,鸿生火柴厂机器日夜轰鸣。一盒盒印有“宝塔”商标的火柴从这里装船,经运河销往全国,点亮千家万户的炊烟与灯火。它不仅是苏州近代工业的骄傲,更是中国民族资本对抗外资挤压、夺回国内市场的一面旗帜。

烽火南来

实业救国的“非常战场”

1937年,“七七事变”爆发,全面抗战开启。8月13日,淞沪会战打响,战火迅速蔓延至江苏。同年11月,苏州沦陷。

日本侵略者深知,欲亡其国,必先毁其工业基础。因此,伴随军事进攻的,是一场针对中国民族工业的系统性摧毁与掠夺。苏州的苏纶厂、嘉美克纽扣厂、鸿生火柴厂等成为日军首要目标。

日军占领苏州数日后,便盯上了这家设备先进、产能巨大的火柴厂。“鸿生火柴厂的几个车间里住进了一小队日本兵,军马就拴在机器铁架上。”相明洁介绍,日军的意图赤裸而明确:“要么合作办厂,要么贴日商火柴商标。”

日本三井、三菱、燧生等火柴商先后派人游说刘鸿生,威逼利诱与其合作,并开出优厚条件:鸿生厂可继续生产经营,维持原有市场份额,超出部分须贴日商商标,利润日商得六成,鸿生得四成;若全部改用日商商标,利润则全归刘鸿生。“我宁可关掉所有工厂,也绝不与你们合作。”刘鸿生态度坚决,回绝了所有说客。

彼时,刘鸿生以中国红十字会会长、上海市伤兵救护会会长、上海市抗战物资供应委员会总干事等身份全力支援抗战,积极建设伤兵医院,并协助中共地下党员成立“中国红十字会上海煤业救护队”,根本无暇顾及自家企业。像章华纺织厂、上海水泥厂、中华煤球场、鸿生火柴厂等,在沦陷前均未及时妥善撤退。如何护住火柴厂?一场表面静默、内里汹涌的“工业暗战”,在胥门外的运河边悄然上演。

“暗战”无声

机巧周旋护火种

不久,华东一带的火柴厂大多落入日军控制。鸿生火柴厂也被强制军管,由日方委任的松尾、甲谷担任查核员。自此,鸿生厂的产销悉数被日本军、商掌控。

日军前来接收时,厂方负责人被迫出面周旋。“他们面对的是明晃晃的刺刀和不容置疑的命令。硬抗无异于螳臂当车,只会招致血腥镇压和彻底破坏。”相明洁说,唯一的办法只有“巧”斗。

巧计一:“瞒天过海”——藏。日军到来前,工人们连夜将部分最核心的部件和模具拆卸下来,秘密转移出厂。日军接收时,所见的只是一座看似完整、实则“心脏”已被掏空的工厂。

巧计二:“阳奉阴违”——拖。日军下令恢复生产,以满足军需。工人们表面服从,却在生产中极尽“磨洋工”之能事。这种软性而持续的抵抗,极大消耗了侵略者的耐心与资源。

长期以来,鸿生火柴厂工人食不果腹,多数车间几乎半停产。工人不仅遭受少发工资的剥削,更时常面临逮捕与拷打。哪里有压迫,哪里就有反抗。1940年4月23日,工人们纷纷走出车间,愤怒地包围日方办公的写字楼,爆发了震惊苏城的罢工斗争。

苏纶厂、嘉美克纽扣厂、太和面粉厂的部分工人听闻后,在中国共产党地下党组织的串联下,下班即赶来声援。在工人们的严正抗议下,当局被迫释放被捕工人并增加工资,罢工斗争最终取得胜利。

抗战精神传承

烛照当代企业

抗战期间,刘鸿生先后于兰州、昆明、海口等地创办化工厂、火柴厂、毛纺厂等,为稳定抗日军民生活、补充抗战物资作出重要贡献。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。喜讯传至苏州,整个姑苏沸腾。战后,鸿生火柴厂迅速复厂。1946年,胥门外老厂恢复生产,“宝塔牌”火柴重新出现在市场上。

新中国成立后,鸿生火柴厂经社会主义改造,成为苏州火柴厂,继续为中国火柴工业发展贡献力量。直至20世纪90年代,随着打火机普及,火柴才逐渐退出历史舞台。

如今,鸿生火柴厂的旧址已交由苏州名城保护集团旗下东方水城公司负责整体保护开发,即将更新改造为“鸿生广场”。据悉,原火柴厂及其附房计划焕新升级,打造为800平方米左右的苏州特色公共文化空间,用于集中展示苏州地方文化及文创产品。未来,这里还将引入苏州特色餐饮与综合服务等功能业态。

这栋承载岁月痕迹的老厂房,正焕新归来,将以另一种方式延续城市记忆,静静诉说属于苏州的悠悠往事。

鸿生火柴厂与刘鸿生所代表的抗战精神从未过时。那种民族危难之际挺身而出的家国情怀,极端困难中坚持不懈的创业精神,强敌面前不屈不挠的民族气节,早已融入江苏企业家的精神基因。

一盒小小的火柴,在和平年代仅是微不足道的日常之物;但在最黑暗的岁月里,它却被赋予非凡的意义——象征光明、温暖与希望。鸿生火柴厂的工人们守护和传递的,正是这荧荧不灭之火。这火光虽微,却从未熄灭;虽平凡,却无比坚韧。

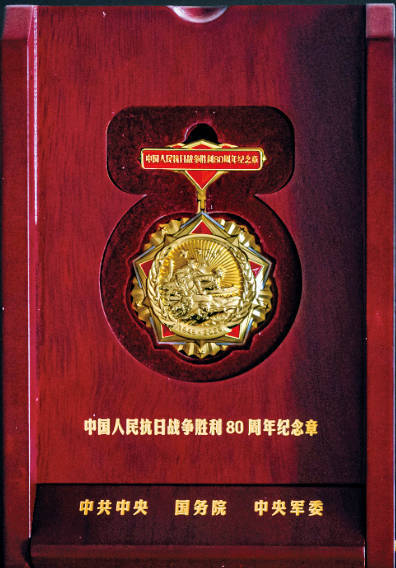

值得一提的是,今年8月21日,刘鸿生嫡孙刘作毅收到了由中共中央、国务院、中央军委颁予其祖父的“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,以表彰刘鸿生为抗战胜利作出的重要贡献。