常建华

编者按

顺治三年春,嘉定士绅侯岐曾的兄长因抗清罹难,死里逃生的他自此以“半生道人”之名撰写日记,“以备后人稽考”。身为明清易代之际的遗民,侯岐曾将“奉母保孤”视作余生重心,日常里诗书游戏不过是乱世中短暂的慰藉,就连与疟疾的抗争亦无成效。清廷的打击步步紧逼,侯岐曾竭力调度社交网络以求自保,却也无力改变大局。虽然心怀故国,他却对复明运动持谨慎态度,并无殉死决心。但最终精神趋于崩溃的侯岐曾还是卷入“松江之变”,家破人亡,成为那段王朝更迭史中又一幕令人扼腕的悲剧。

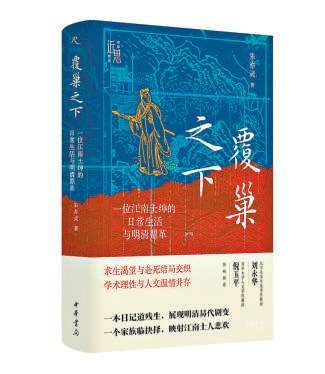

《覆巢之下:一位江南士绅的日常生活与明清鼎革》朱亦灵 著 中华书局

明清鼎革是中国史上引人注目的重大问题,有关易代之际人们际遇的论述亦复不少,近年来嘉定侯氏颇受关注。该书以《侯岐曾日记》为中心,结合《侯文节集》以及大量相关文献,复活了历史大变动时期江南士人的生活经历。书中在介绍了侯氏作为著姓望族的家族史后,首先呈现的是易代后侯岐曾的生活世界,认为“把握侯岐曾的生活感知,就是走入他在明清之际生活世界的一把钥匙”。创伤意识和危机心态构成了侯岐曾主要的生活感知,其中创伤意识是对世界与人生的整体认知发生骤变,侯岐曾经历易代“乱离悲痛之余”,“痛”随之成为生活中的高频词汇。创伤意识因特定事件或时间节点触发情绪的剧烈波动,至于触发创痛的时间节点,可分为私人性与公共性两类。

作者还指出,侯岐曾的生活状态虽因鼎革战争遭受冲击,但消闲活动依旧不废,仿佛旧日时光遗留的残影。他经常读诗与写诗,既是为了社交,也是具有审美性质的消闲活动。整理文献、阅读书籍与撰写新著,则是侯岐曾消闲生活的另一类重要内容。作者强调:“侯岐曾在鼎革前后的日常生活既有断裂,也有延续……即便在生活最艰难的时刻,他仍有一颗象征生活情趣的‘诗心’。只要诗心长葆,生命的意义就不会动摇。”一个动荡时代士人的形象跃然纸上。

侯岐曾及其家族的日常生活还体现在生命维护与社会交往方面。疾病频发也让侯岐曾有时怀疑余生的意义,作者从其患病经历与影响、问疾与护理讨论侯氏家人的病情与医护,从疾痛叙事、治疗历程讨论侯岐曾与疟疾的斗争。书中对于侯岐曾一家的日常生活与疾病的介绍,丰富了有关明清士大夫家庭疾病医疗的一般性认识。

作者考察了侯氏家族与清朝官府的关系。侯氏家族因家主侯峒曾领导嘉定抗清之役,沦为新朝打击对象,被追索大批财产,令主持家业的侯岐曾焦头烂额,侯家与清廷的周旋影响了生活的各方面。侯岐曾亡国丧家,也对清朝统治充满仇恨,映射出清初江南士绅与清朝政权的对立。侯岐曾动用社会关系向清朝官吏行贿,或通过亲友向其求情,运用一系列非正式手段与制度抗衡。侯岐曾卷入了复明运动,遂使自己以身相殉,家族再遭劫难。学界通常将忠节观念视为明季士人殉国之举的思想渊源,作者则认为侯岐曾对明朝无疑是忠诚的,却不足以推动他在鼎革后做出殉国的选择。“或许是因为家庭破碎、老母投水,使他深深负疚,遂成死志。”这更符合侯岐曾易代后“奉母保孤”保护家族使命的初衷和执念。是书紧扣“忠节”与“日常”展开,强调了儒家道德秩序的脆弱性和复杂性。(作者为中国社会史学会会长)