可控核聚变被大众喻为“人造太阳”,是解决人类能源和碳排放问题的 “终极方案”,已成为企业与科研机构竞相布局的前沿科技领域。在“十四五收官年”与“双碳目标5周年”的背景下,央视《东方时空》栏目上线可控核聚变专题,展示了我国在“人造太阳”商业化进程中的加速态势。

可控核聚变商业化奇点已至,撬动万亿蓝海市场

可控核聚变已成为全球主要国家未来能源战略布局的重点方向,在海外头部经济体的政策持续加码下,我国也在陆续出台相关政策,共同引领可控核聚变行业发展建设提速。2024年1月,国务院等七部门联合发文,提出加强推进以核聚变为代表的未来能源关键核心技术攻关。实现聚变能源应用是我国核能发展“热堆—快堆—聚变堆”三步走战略的最终目标。2025年9月,我国首部统领原子能领域的基础性法律《原子能法》也正式通过。

在政策利好的背景下,越来越多的企业和资本入局攻关核聚变技术。中国致力于商业发电为目标的可控核聚变研发团队主要有三类:以中核集团核工业西南物理研究院、中科院等离子所为代表的“国家队”;以新奥为代表的大型民营企业集团;以及近年来获得融资的初创企业。

凭借国内研发基础和产业链配套设施的不断建设,商业团队正快速入局,未来这一领域或将呈现“百花齐放”的创新格局。

聚变商业化进程还有多远?新奥探索理想方案

2025年,我国可控核聚变研究取得了多项重要进展。例如,全超导托卡马克实验装置“东方超环”实现1亿摄氏度等离子体稳态运行1066秒;“中国环流三号”首次实现原子核温度1.17亿度、电子温度1.6亿度的“双亿度”运行等。

虽然技术突破不断取得新成绩,但核聚变技术想要实现商业化应用,还面临着诸多瓶颈:在燃料供应上,因技术壁垒造成供应链短缺,其高昂的成本也让核聚变难以规模化应用。

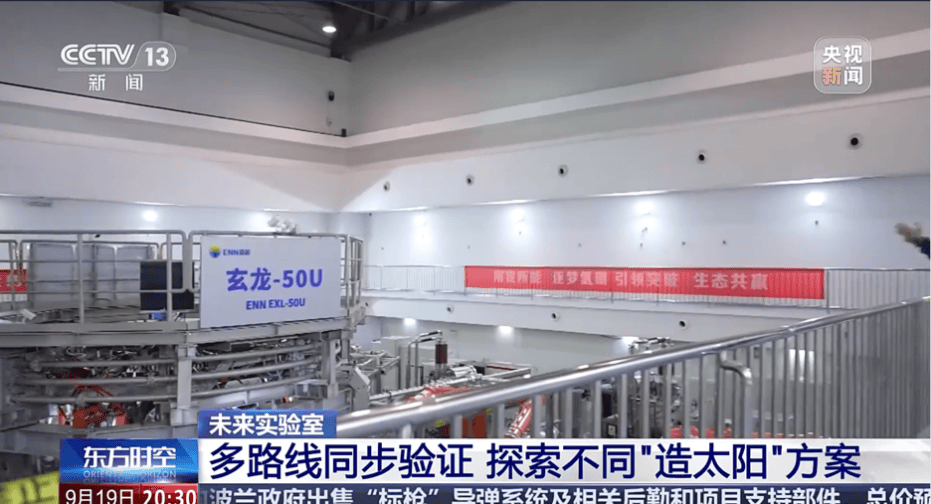

可控核聚变在燃料选择上,包含氘氚聚变、氢硼聚变等路线。以中科院、中核集团、新奥集团为代表的中国“核聚变第一阵营”,正在采用多路线同步验证,探索不同的“人造太阳”方案。其中,新奥集团选择“氢硼路线”, 即采用氢和硼作为核聚变的主要燃料,力求寻找“成本+效率+安全”平衡的理想方案。

“氢就是水里面正常的氢,硼常规的都有,它没有什么稀缺性,价格极其便宜,所以才能导致我产生的聚变的电能够便宜。第二个它的产物只有氦,氦是直接能发电的,它不需要用蒸汽转化,所以它的发电效率能够做到90%以上。”新奥能源研究院院长刘敏胜解释道。

商业化理想方案尚有挑战,“阶梯式加热法”破解瓶颈

理想方案虽然规避了原料获取难、成本高的问题,但也面临着更严峻的挑战:氢硼聚变需要更高的等离子体温度,达到约10亿~20亿摄氏度和更优越的磁场约束条件及辅助加热功能。如何在有效资源下突破高温瓶颈是新奥不得不面临的问题。经过研判,新奥团队使用“阶梯式加热法”,成功突破了高温技术瓶颈。

新奥能源研究院院长刘敏胜详解了其原理:“首先利用变压器原理将等离子体加热到几百万度,再利用类似微波炉的原理,加热到几千万度甚至到亿度。然后中性束用的是高能物理里面加速的原理,它把粒子加速到十几亿甚至上百亿摄氏度。为了达到更高的加热目标,团队还在升级全新一代的托卡马克装置,以突破更高参数指标。”

基于聚变商业化目标,新奥面向海内外吸引汇聚了一批高层次聚变研发人才,分别来自国内外顶尖院校及国际领先的聚变科研院所,建成了一支以全球聚变顶级专家领衔的老中青结合、国际化的300余人高水平聚变研发团队。同时,新奥也始终致力于与国内科研院所、国际伙伴的生态合作,共同推动技术突破。

在商业化应用的探索的过程中,除了科研机构与企业的协同发力,也需要政府的大力支持。目前,上海、安徽、四川等地均已出台相关政策,构建从科研到产业的完整链条;广东、浙江等地也在政策中明确将可控核聚变列入未来产业培育重点。相信在“政企学研”的共同推动下,中国核聚变将突破一个又一个瓶颈,让“人造太阳”的梦想加速照进现实。