央广网西安9月30日消息(记者刘昱 苏睿楠)在中华大地上,黄河与长江两条母亲河,孕育出风格各异却又相互交融的青铜文明。青铜文物作为青铜文明的物质载体,其自身的铭文、纹样、器型,是历史的辉煌见证,也是后人探知青铜文化的线索。

在陕西宝鸡青铜器博物院,何尊的铭文镌刻着最早的“中国”二字;在秦始皇陵铜车马里,藏着千年前高超的冶炼技术;在四川青铜纵目面具中洞见三星堆文明;在青铜神树上探寻古蜀秘境……这些青铜器上的文化印记,无言地诉说着古老文明和历史。

“铭文,能够正确地解读青铜器所蕴含的中华文明密码。能印证一些史料上的记载,是我们中华民族5000年连续性的有力特证。”宝鸡青铜器博物院院长宁亚莹介绍。

何尊(央广网记者 侯凯奇 摄)

何尊的122字铭文中,记载了周成王对父亲武王进行了盛大的祭祀,在京宫大室中对宗族小子何进行训诰,讲到何的先父公氏追随文王,文王受上天大命统治天下。这些铭文为西周历史的研究和青铜器的断代提供了重要的实物资料。

在陕西历史博物馆,多友鼎内壁铸有长达278字的铭文,详细记载了西周时期周人与猃狁的战争,对研究西周晚期时周王朝的军队组织、战争规模、战斗方式及周王朝与北方少数民族的关系、历史地理等有着重要的研究价值。

而长江流域上游的巴蜀地区出土的青铜文物,发现了独特的“巴蜀图语”。成都博物馆的巴蜀图语铜勺,铜勺刻有鱼、鸟、龟等图案,有学者认为与古蜀先王鱼凫、杜宇、开明的传说相关;宣汉罗家坝、青白江双元村出土的铜印章,也刻有抽象或写实的图形符号,这些尚未完全解读的“图语”,成为巴蜀文明独特的记忆密码。

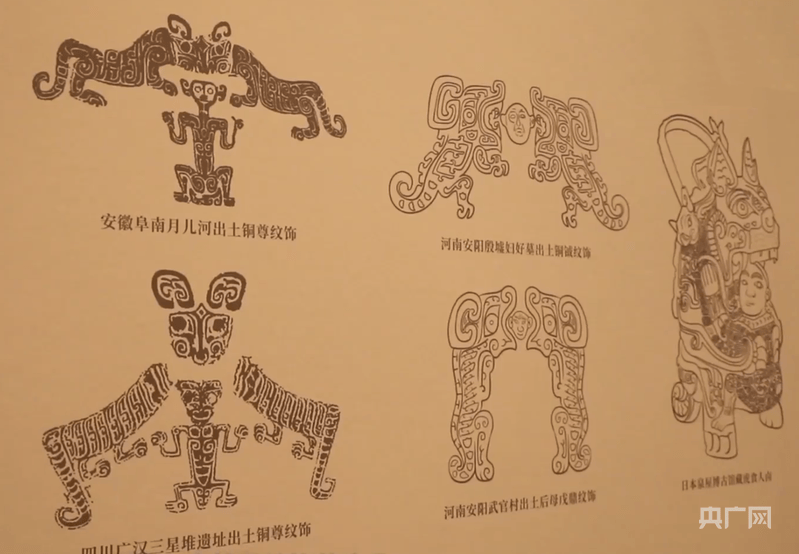

“与商代青铜器纹饰繁缛不同,西周中期后,‘西周风格’的青铜器开始形成,装饰花纹普遍简约。”陕西历史博物馆馆长庞雅妮介绍,从器类的变化来看,西周中期之前主要是酒器,之后则主要是食器,铜器组合也由以酒器为主转向以食器为主,体现了商人尚酒和周人重食的不同观念。而纹饰从繁缛转向简约,如前期流行的兽面纹、鸟纹、夔纹等传统纹饰迅速被窃曲纹、重环纹、瓦楞纹等新兴纹饰所取代。

青铜纵目面具(图片来自三星堆博物馆)

长江流域出土的青铜器,以四川三星堆博物馆展出的青铜器为例,多数以奇幻的风格彰显个性。其中最具代表性的青铜纵目面具,眼球外凸、耳廓呈翼状,眉尖上挑,双眼斜长,眼球呈极度夸张,充满想象力与神秘感。与青铜立人像、青铜神树等三星堆文物共同勾勒出三星堆文化时期以神权为中心、神权与王权并重的古蜀文明。

不难看出,陕川两地出土的青铜器,虽然两地在铭文、纹样、器型上存在明显差异,但均有力诠释了当地不同时期的地域文化属性。

陕西历史博物馆“吉金·中国”展区对不同地区青铜典型纹饰进行展示(央广网记者刘昱 摄)

“西周时期,周王朝通过分封制和宗法制等一系列制度来加强对地方的控制力,从而使得中心和四方‘制度和文化的一体化’明显加强。”庞雅妮举例介绍,如陕西历史博物馆馆藏的善夫山鼎、宰兽簋等铭文反映了西周时期的册命制度;妾簋反映了昭王征伐荆楚的重要史实;师承钟、柞钟、中义钟等反映了西周礼乐文明的形成和逐步成熟。这些代表性文物,在时间上集中体现了商周时期,黄河流域青铜文明“一体”强化,“多元”弱化的明显加速过程。

长江流域的巴蜀文明同样展现出交融特质。有学者认为,在夏商王朝对长江流域一段时间的直接控制之后,长江流域地方青铜文明开始兴起,并在长江上游、中游、下游分别形成了广汉三星堆文化、新干大洋洲、湖州毘山等多个区域中心。长江流域青铜文化的兴起,是中原文化与长江流域文化互动的结果,也折射出中原王朝对南方经营与控制方式的变化。

陕西、四川青铜文物对比图(央广网记者侯凯奇 制作)

“从年代上来看,三星堆青铜器以及它体现出的文明,要早于宝鸡出土青铜器体现的周秦文明。宝鸡(弓鱼)国墓地出土的青铜器有些就和三星堆显然是有文化交融、交流的印证,比如说我们出土的男铜人、女铜人,均为空手型,和三星堆出土的青铜器非常相似。”宁亚莹介绍。

近期,在“江流万古——长江流域古代文明瑰宝展”青铜展区,20余件蕴藏着长江上游巴蜀文化、中游曾楚文化和下游吴越文化的精美文物,呈现了长江全域青铜文明的辉煌历史,更是长江文明与黄河文明“对话”、交融的见证。

从陕西出土的何尊、多友鼎,到四川出土的青铜纵目面具、巴蜀图语铜勺,每一件青铜器都是文明的见证者。它们以铭文或“图语”记录历史,以纹样传递信仰,以器型承载生活,在差异中相互借鉴,在交流中共同发展,最终汇聚成波澜壮阔的中华青铜文明,深深扎根于中华文明的土壤之中,成为后人探寻文明根脉不可或缺的重要部分。