东方网记者刘轶琳10月10日报道:10月8日至14日是上海市第三十一届心脑血管疾病防治宣传周。本次宣传活动的主题是“健康体重,理想血压”。

高血压是心脑血管疾病的重要危险因素,心脑血管疾病是我国、也是本市居民第一大死亡原因。近日,世界卫生组织发布第二版《全球高血压报告》,提示全世界约33%的成年人受到高血压影响。最新调查数据显示,本市成年人高血压患病率已达35%,且仍呈现上升趋势,心脑血管疾病已成为威胁本市居民健康的最主要公共卫生问题之一。

近年来,上海持续完善“医防融合”的慢性病综合防治服务体系,建立“医防融合、全专结合、分级诊疗”的全程管理服务模式和工作机制,依托社区慢性病健康管理支持中心,不断提升疾病风险评估、早期预警和精准管理水平。

目前,全市已累计建成超过200家健康管理支持中心,提供精准血压测量服务超550万人次,高血压知晓率和控制率达到58.2%和33.3%。

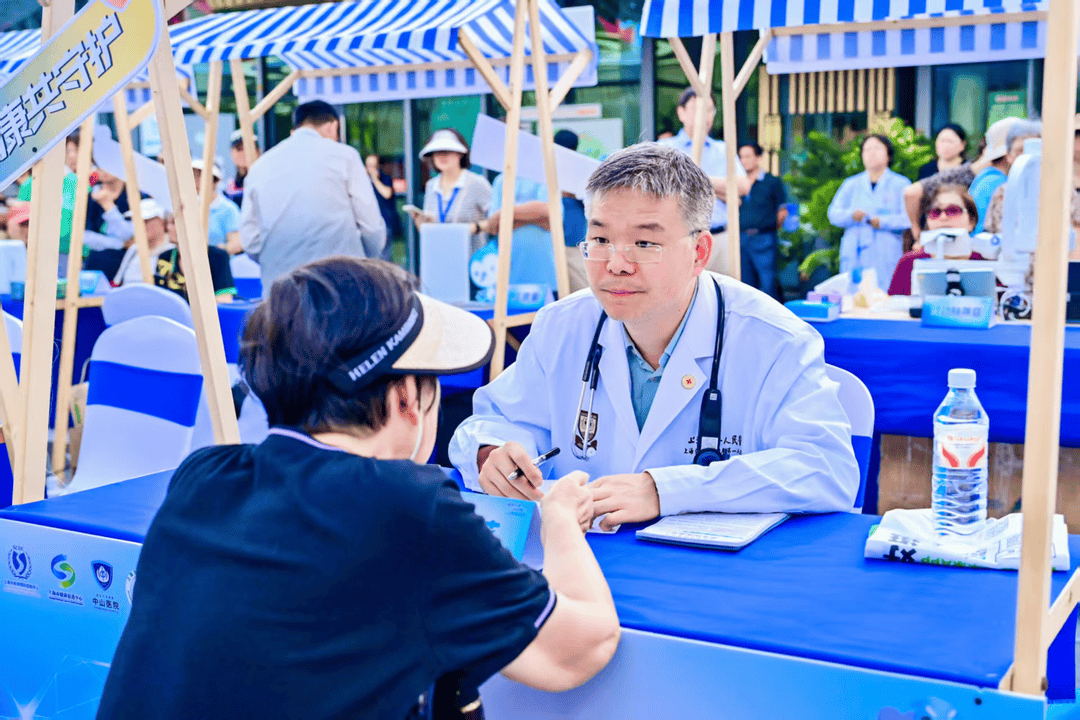

今天上午,市卫生健康委在虹口区和平公园举办市级主题宣传暨专家健康咨询活动,邀请来自复旦大学附属中山医院、上海市第一人民医院、上海市中西医结合医院、上海市第四人民医院等医疗机构的心脑血管疾病临床专家为市民提供免费咨询,现场还提供免费的血压测量、血糖检测和颈动脉筛查等服务。此外,10月9日-14日晚间,市卫生健康委将在上海白玉兰广场连续亮灯,宣传高血压和心脑血管疾病防治。

【健康提示】

一、保持健康生活,预防和控制高血压

1.减少钠盐摄入:钠盐摄入过多与高血压、心血管病风险增高密切相关。研究显示,每人每日摄盐量减少1g,血压下降约1.2mmHg。世界卫生组织推荐每人每日食盐摄入量不超过5g,推荐使用带刻度的盐勺;建议使用低钠富钾替代盐;注意隐性盐的摄入(咸菜、鸡精、酱油等)。

2.控制体重和腰围:体重和腰围超标都可导致血压升高。研究显示,每减重10kg,血压下降5~20mmHg。建议控制体重和腰围在正常范围(BMI<24kg/m2,男性腰围<90cm,女性腰围<85cm)。

3.合理膳食:健康饮食有助于高血压以及心脑血管疾病的控制。日常饮食应坚持食物摄入多样、合理搭配,增加富含钾和膳食纤维的蔬菜、水果摄入,增加全谷物、豆类等粗杂粮及优质蛋白质摄入,减少饱和脂肪酸摄入,少吃甜食及含糖饮品。

4.规律运动:运动可降低交感神经活性、缓解紧张情绪、减轻体重、降低血压。研究显示,长期坚持中等强度运动可使血压下降5~7mmHg。建议根据自身条件进行中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳或骑自行车),每次至少30分钟,每周5~7次。同时可以适当进行抗阻(肌肉力量)训练、柔韧性拉伸训练等。

5.戒烟戒酒:吸烟(包括电子烟)、饮酒可增加心脑血管疾病风险。建议高血压患者戒烟、戒酒,避免被动吸烟。

6.心理平衡:长期精神紧张或焦虑、抑郁状态可使血压升高。应保持积极乐观的心态,避免负面情绪,必要时积极接受心理干预。

7.充足睡眠:健康的睡眠可使血压降低。建议成年人保持规律作息,改善睡眠障碍,每晚睡眠时间7~9小时。

二、长期监测,加强自我管理

1.倡导高血压患者居家监测血压,早晚各测量1次。初诊或血压不稳者,连续测量5~7天。血压稳定者,每周至少测量1次。晨起测量血压应在排尿后、早饭前和服降压药前,晚间测量应在睡觉前。为保证结果准确,一般应按规范测量2~3次,每次间隔约1分钟,取平均值。

2.没有确诊高血压,但有高血压易患因素,包括高血压家族史、超重或肥胖、高盐饮食、长期过量饮酒、年龄>55岁或更年期女性,应加强血压监测。

3.建议所有成年人每年至少测量1次血压。

三、规律服药,平稳降压

高血压患者在健康生活方式的基础上,应根据病情需要,在医生指导下坚持长期服药,将血压降到目标值以下并长期维持,降低心脑血管疾病发生风险。鼓励优先选择每天服用1次的长效降压药物,促进平稳降压。