军官接连阵亡,巴基斯坦的忍耐终于到了极限。一场不宣而战的越境空袭,将阿富汗四大城市拖入火海。这场雷霆行动,究竟是反恐战争的转折点,还是地区动荡的序幕?

据彭博社报道,近日,巴基斯坦空军启动了一场近年来罕见的越境打击。巴方出动JF-17“枭龙”战斗机和F-16机群,同时动用无人机,对阿富汗境内7个目标实施精确空袭,覆盖喀布尔、霍斯特、楠格哈尔等四大城市。

在喀布尔市中心阿卜杜勒·哈克广场附近,一架无人机锁定目标并发射导弹,有消息称当场炸死了巴基斯坦塔利班高级指挥官诺尔·瓦利·马哈苏德。

巴基斯坦媒体进一步披露,空袭还铲除了谢尔·扎曼、阿布·哈姆扎等多名巴塔核心指挥官。

尽管巴塔随后发布马哈苏德的录音否认其死亡,但有分析指出,恐怖组织为稳定军心伪造录音早有先例。

这场大规模突袭并非一时冲动的报复,而是巴基斯坦在军官血染疆场后的雷霆反击。

2024年以来,“巴基斯坦塔利班运动”(简称“巴塔”)的袭击频率陡增。

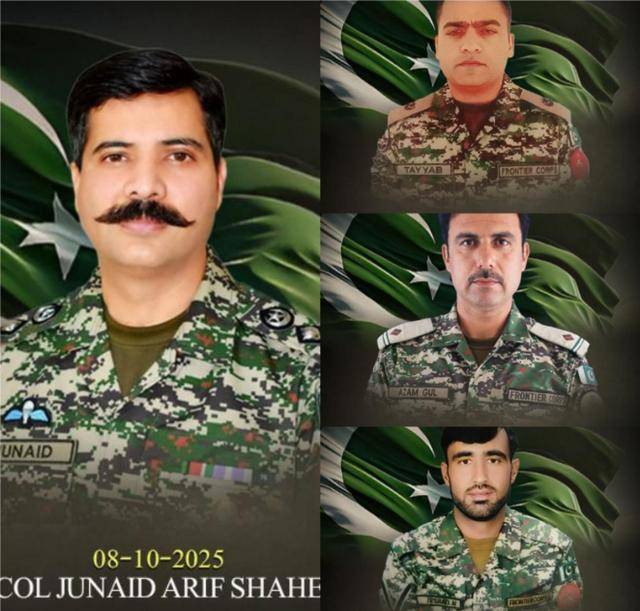

据巴基斯坦军方公开数据,仅前九个月就有4名中校、10名少校在反恐行动中殉职,普通士兵伤亡人数达到军官的数倍。10月初发生在开伯尔-普赫图赫瓦省的伏击,更是一次性夺走17名士兵的生命。

值得一提的是,在最新这次时间的阵亡名单中,西布坦·拉扎·哈扎拉少校的死亡尤为刺痛军方神经,他所在的旁遮普联队第4营长期活跃于反恐一线,其阵亡被视为“对国家尊严的挑衅”。

更让巴基斯坦无法容忍的是,军方情报显示这些袭击者多数受印度支持,从训练到武器均依赖外部输血。

巴基斯坦塔利班借此不断蚕食巴方边境控制权,而阿富汗塔利班当局的默许态度,被视为对武装分子的变相纵容。

与装备精良的巴军方相比,巴塔武装分子凭借其机动性和跨境隐匿能力,长期采用“打了就跑”的游击战术。

一旦巴军加大清剿力度,他们便迅速撤回阿富汗边境的庇护所,如同“野草烧不尽”。这种不对称作战模式,让巴基斯坦军方陷入“重拳打棉花”的困境。

种种因素的叠加,彻底激怒了巴基斯坦,其国防部长在议会怒吼“耐心已耗尽”,标志着巴基斯坦的反恐战略从防御转向跨境打击。

而巴基斯坦在此次空袭展现了混合战争的精密设计。

JF-17“枭龙”战斗机与F-16机群从白沙瓦基地起飞,配合“翼龙”无人机组成高低搭配的打击网络,目标覆盖喀布尔、帕克蒂卡、霍斯特等四大城市。

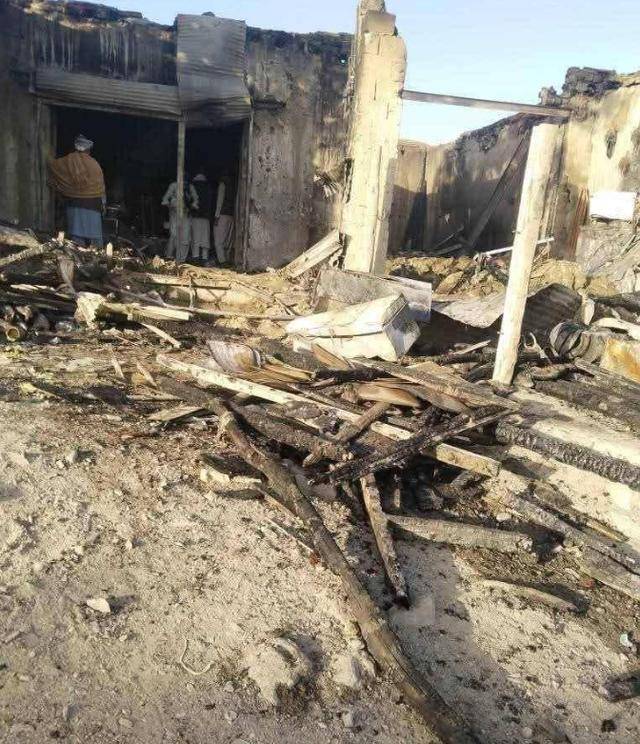

在喀布尔阿卜杜勒·哈克广场,无人机精确摧毁一辆载有巴塔指挥官努尔·瓦利·迈赫苏德的车辆;在帕克蒂卡省马尔加巴尔马尔区,武装分子营地被导弹夷为平地。

这些行动依托巴三军情报局的实时情报,甚至可能获得美国中央司令部的数据支持。巴基斯坦媒体透露,美方通过情报共享协助锁定了巴塔领导人马哈苏德的位置。

值得一提的是,巴基斯坦空袭之际,阿富汗外长穆塔基正前往印度访问,寻求经济与军事支持。

分析指出,巴军就是在用战机划红线:若阿富汗倒向印度并纵容反巴武装,跨境打击将成为常态。

这种“以炸逼和”的策略,与美国反恐战争中的“定点清除”逻辑如出一辙,显示出巴基斯坦在反恐手段上的“美式化”转向。

此外,这次空袭不仅是军事报复,更是对阿富汗塔利班的地缘政治警告,但阿富汗方面的态度却出人意料。

此前,阿富汗对巴基斯坦的越境行动反应激烈——去年1月,巴军空袭边境后,阿国防部发言人曾斥责其为“懦夫行为”,并威胁“不会坐视”。

但此次喀布尔遇袭后,阿政府仅表示“调查中”,态度明显软化。

这种转变背后是阿富汗的困境:

一方面,阿塔需要巴基斯坦的经贸通道与外交承认;另一方面,印度提供的援助难以替代地缘现实。

若阿塔对巴方空袭强硬回应,可能引发边境全面冲突,而国内经济凋敝与伊斯兰国分支的威胁已让其焦头烂额。

说到底,这场冲突的深层逻辑是代理人战争的升级。

印度通过资金、训练与装备支持巴塔,削弱巴基斯坦对克什米尔方向的压力;而美国则借巴基斯坦之手打击自己认定的恐怖势力,同时牵制阿富汗塔利班与俄罗斯的靠近。

但美国的介入是一把双刃剑:既强化了巴军行动效能,也可能激化阿民众反美情绪,让阿富汗塔利班更倾向倒向印度。

南亚安全格局正站在十字路口。

短期内,巴基斯坦可能继续“外科手术式”打击,但会避免地面部队出动,防止冲突升级为两国战争。

阿富汗塔利班或许会选择有限报复——如放任武装分子加大袭扰,同时在外交层面谴责巴方“侵犯主权”。

然而,若印度趁机扩大对阿军事援助,甚至派驻顾问,巴基斯坦可能进一步靠向美国,形成“美巴vs印阿”的阵营化对抗。

纵观全球反恐史,“斩首行动”虽能短期内瓦解敌方指挥体系,但极少能根除恐怖势力。

2011年美军击毙本·拉登后,“基地”组织迅速推选新领袖,并演化出更多分支。同样,巴塔组织采用扁平化结构,重要头目被清除后,底层单元仍可自主运作。

更深层的问题在于地缘政治矛盾。

阿富汗与巴基斯坦边境的杜兰德线争议持续百年,当地普什图族部落跨境而居,为武装分子提供天然庇护网络。

阿塔执政后虽宣称禁止境外武装利用阿领土作案,但对巴塔的约束力有限。