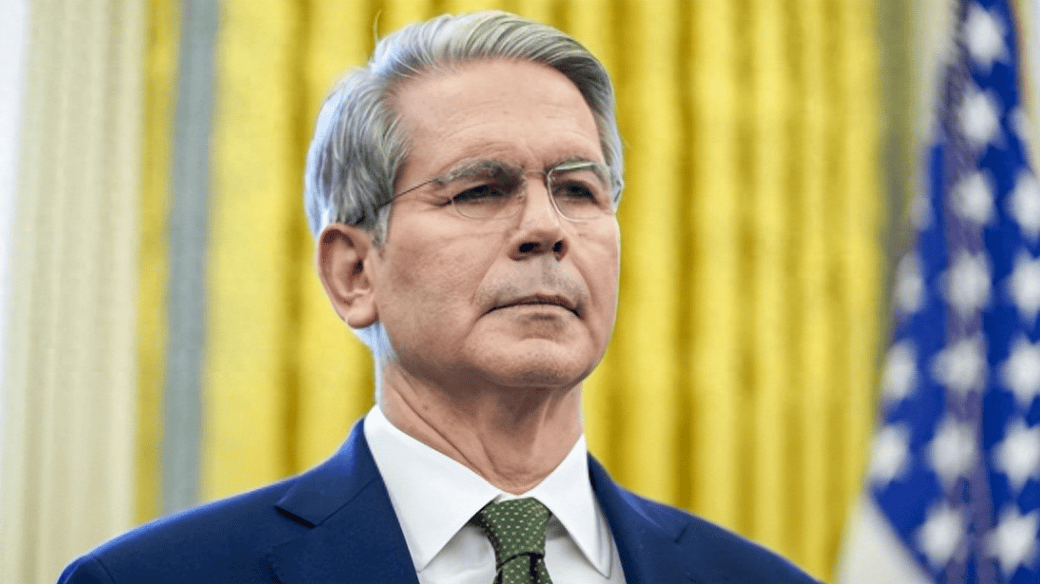

近期,中美之间的紧张关系再度升温,尤其是在经济和贸易领域的角力。在这场持续升级的博弈中,美国财政部长贝森特的发言引发了广泛关注和讨论。他在最近的一次新闻发布会上,针对中国商务部副部长李成钢的言论进行了猛烈抨击,声称李部长在8月来访时“发表了煽动性言论”,甚至表示他“失去了理性”。如此激烈的反应无疑显示了美国在面对中国日益强硬的态度时的无奈与焦虑。

近年来,中美关系经历了多次波动。从贸易战的开打,到技术竞争的白热化,再到如今的各类制裁措施,两国间的摩擦可谓层出不穷。可以说,当前的经济对抗不仅仅是简单的关税问题,更是两国影响力、主权乃至全球秩序重新洗牌的战役。

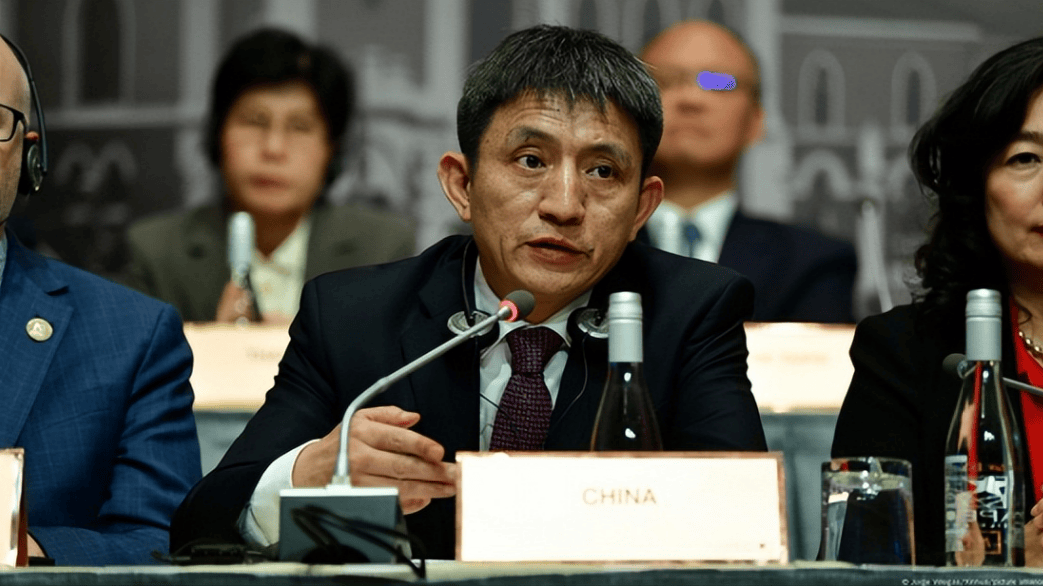

李成钢在8月的访美经历,表面上看似一次常规的外交交流,却实则暴露出两国在核心利益上的深刻分歧。他在与美国高层官员会谈时所传达的信息,强调了中美两国应当以“相互尊重、和平共处、合作共赢”的原则来管控分歧,并推动经贸关系的健康发展。然而,这一务实的呼吁在美国官员口中却被扭曲为“挑衅言论”,这显然反映出美国对中方态度的不满与不适。

贝森特的反应并非偶然,其背后是美国在中美经贸竞争中的长期挫败感。近年来,中国在稀土等战略资源的控制力上不断增强,使得美国在高科技领域处于被动地位。近期,中国实施的稀土出口管制以及对停靠中国港口的美国船舶收取特别港务费,都是对美国施压的直接反应。这些反制措施如同利剑,刺中了美国的痛点,因此,美国的反应也变得愈发激烈和情绪化。

在贝森特看来,这种情绪宣泄或许是一种无奈的反击,是无法在谈判中取得成果后的发泄。他试图通过抨击中方代表,来转移内部对其政策的不满与质疑。然而,这样的策略不仅令外界对美国的真实意图产生困惑,也让美国自身在外交舞台上的形象日渐黯淡。正如人们所说:“听见最响亮的吼叫,往往是最虚弱的表达。”

随着中方反制措施的逐步加强,全球市场对中美贸易前景的关注度也在不断提升。在这一过程中,或许我们可以观察到以下几个值得关注的趋势:

1. 经济脱钩的加速:随着贸易摩擦的加剧,两国的经济联系可能面临进一步的削弱,甚至出现“去中国化”的趋势。许多跨国企业开始考虑将生产线转移至其他国家,以规避潜在的关税风险。这将对全球产业链带来深远影响。

2. 国际贸易规则的重塑:中美之间的较量不仅仅局限于双边关系,还涉及到国际贸易规则的制定与调整。美国的单边主义行为可能导致全球贸易体系的动荡,而中国则可能借此机会推动更加公平合理的国际贸易机制。

3. 地缘政治的复杂化:随着中美竞争的加剧,世界其他国家可能在两大经济体之间面临更大的压力与选择。这使得全球治理面临挑战,各国在与中美两国的关系中必须更加灵活与谨慎。

回顾中美之间的博弈,情绪化的反应往往遮蔽了理性的判断。即便是在高度对抗的环境中,对于双方来说,保持沟通与对话的渠道仍旧是缓解矛盾的重要方式。无论是贝森特的激烈发言,还是李成钢的理性呼吁,都反映出在这个复杂而瞬息万变的世界中,理性与冷静才是推动合作的关键。