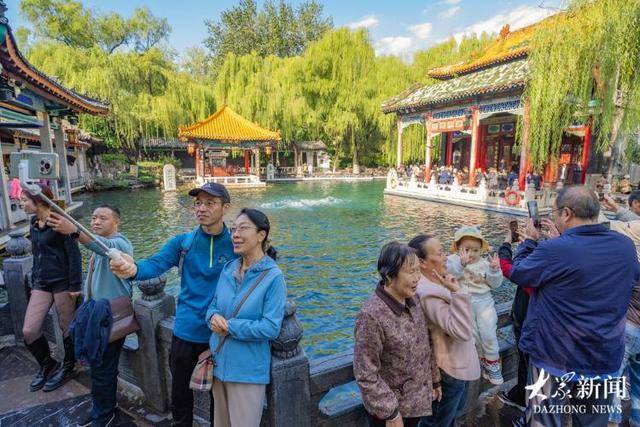

近期,济南趵突泉、黑虎泉接连刷新最高水位纪录,成为市民、游客热议的焦点话题。然而,泉水如何形成?泉水有多大“岁数”?轨道交通建设运行是否会影响泉水喷涌?带着这些公众关切的问题,记者专访了山东省地矿工程勘察院(山东省地矿局八〇一队)济南泉水保护团队负责人李传磊。这位深耕水文地质领域近30年、与泉水“结缘”20载的专家,为我们揭开了济南泉水的神秘面纱,也展现了科技赋能泉水保护的生动实践。

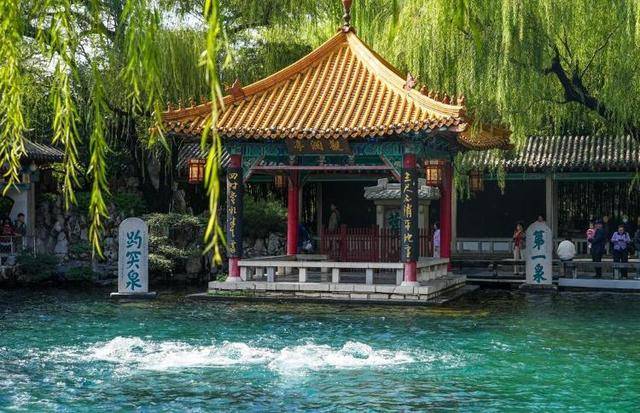

独特地质造就“天下第一泉”

三大模式守护泉水喷涌

“济南泉水能名扬天下,核心在于其独一无二的地质结构和地理环境。”李传磊的解读从地质构造切入。他介绍,济南地处泰山隆起北翼,属于平缓的单斜构造,南部巨厚的石灰岩地层经长期构造运动与溶蚀,发育出大量溶沟、溶孔、溶洞及地下暗河,构成了储存和输送地下水的“地下管网”;而市区北部的燕山期辉长岩-闪长岩侵入体质地坚硬、不透水,致使地下水向北径流受阻于市区汇集,在强大水头压力作用下转为垂直向上运动,最终穿岩溶裂隙而出,形成了如今千姿百态的涌泉景观。

要让这份自然馈赠长久留存,科学保护是关键。早在2003年泉水复涌后,八〇一保泉团队就首次向济南市主管部门提出“调蓄补源、采外补内、开源节流”三大保泉模式。“‘开源’就是引入黄河水替代地下水为供水水源,‘节流’则是减少地下水开采。”李传磊解释,在枯水期需通过人工补源维持水位——利用玉符河、兴济河等南北向支流的地下渗漏优势,将地表水回灌地下,有效减缓市区地下水位下降幅度。如今,“生态补源”已成为济南泉水保护的常态化措施,为泉水持续喷涌筑牢了“水安全屏障”。

230个监测点+世界领先模型

破解泉水保护“密码”

济南泉域水源面积广阔,岩溶水径流通道呈裂隙状或呈管道状,不规则的分布给泉水保护的数值模拟研究带来极大挑战。“没有监测数据,保护就没有依据。”李传磊说,为精准掌握泉水动态,团队在济南地下水动态监测网络部署了230个自动化监测点,实现水位、水质的全程实时监测;在此基础上,他们建成了国内首个泉域岩溶地下水数值模型,研究水平跻身世界前列。

“建立模型的难点在于跨学科融合——要把水文地质演化规律转化为计算机能‘读懂’的语言。”李传磊回忆,由于专业壁垒,团队需先向计算机技术人员详细讲解水文地质模型的核心逻辑,若模型不符合地质规律,还要反复沟通调整。而模型建成后的价值显著:它能根据降雨量预测泉水状态,为保泉措施提供科学依据——比如降雨量充足时,通过模型可精准判断地下水开采量,确保泉水既不“泛滥”也不“断流”。

揭秘4.6万年“泉龄”

为申遗注入地矿力量

泉水不仅有“生命”,更有悠久的“年龄”。此前,济南泉水的出露年代一直是个谜,直到八〇一保泉团队通过创新研究给出了答案。“趵突泉、黑虎泉等重要泉群广泛分布着砾岩,泉水多从砾岩裂隙流出,而砾岩形成后才会有泉水。”李传磊介绍,团队通过研究砾岩与泉水沉积物的形成年龄,结合同位素测年技术与古气候演化规律,首次用碳-14法推算出济南泉水的“泉龄”——距今46000年至23500年。

这一研究成果意义重大。当前,济南市正积极推进“泉・城文化景观”申遗工作,“泉龄”作为申遗的关键要素之一,不仅极大提升了济南泉水的历史价值与文化内涵,更为申遗工作提供了坚实的地质科学支撑,让这份自然与人文交融的遗产更具说服力。

轨道建设与泉脉保护“和谐共生”

多领域探索城市发展新路径

随着济南城市建设加速,轨道交通建设与泉脉保护的关系成为公众关注的焦点。2023年济南泉脉保护技术研究中心的成立,让“二者和谐共存”从愿景走向实践。“规划是基础,精准研究是关键。”李传磊指出,从地质条件看,经十路山大路至顺河高架一带因泉水出露位置较高,最易受地铁建设影响,团队对此区域进行了重点细化研究。

在轨道线路规划与站点选址阶段,团队会先监测敏感地带的泉水最高水位,确保线路和站点高于最高水位2-3米,预留安全距离;随后通过地球物理勘探精准定位泉脉,采取“导流+避让”措施——用“U”形管原理构建地下管道引泉北上,像“打吊针”一样避开泉脉“大动脉”,从影响较小的“毛细血管”区域施工;建设中抽排的地下水会全部回灌,建成后还将定期监测,避免壅水现象,保障地下水正常流动。

“泉水保护不能只聚焦轨道交通,还要关注其他重大建筑工程对泉脉的影响。”李传磊表示,未来,他们将持续探索泉水保护与城市规划建设的共融共生之路,让“泉城”的名片在发展中愈发鲜亮。