极目新闻记者 陈洋洋

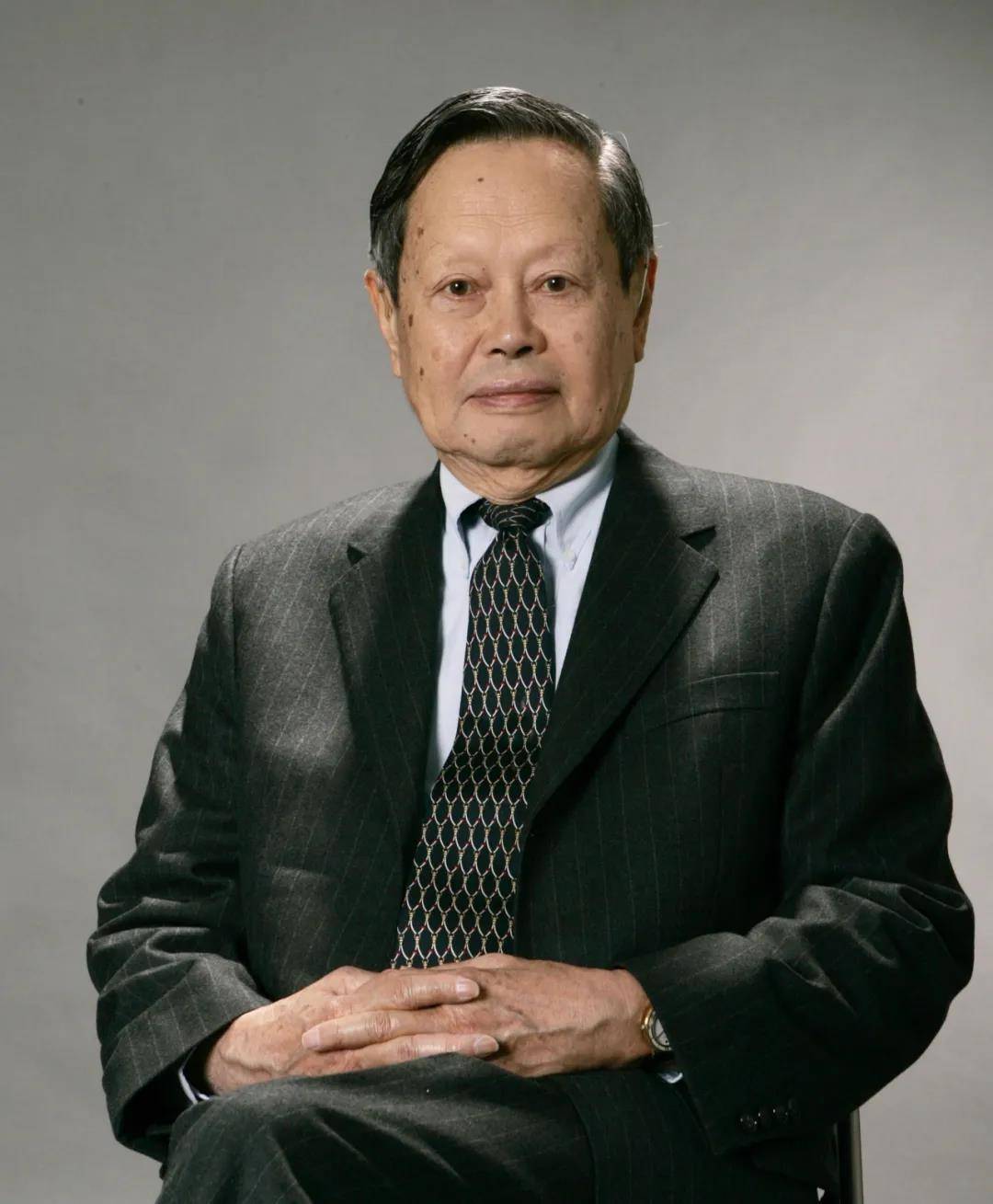

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁

10月20日,极目新闻记者联系到曾于30年前采访过杨振宁的退休记者黄道强。他从报社退休后,被武汉一家文旅公司聘为策划总监兼微短剧编剧。在得知杨振宁先生去世的消息后,黄道强以回忆的视角写下文章《一次没有采访的采访》,表达对杨振宁先生的怀念。

据黄道强所述,1995年夏天,杨振宁曾携夫人杜致礼一同游览湖北荆州,他当时作为随行记者,跟随并记录下了杨振宁此次游览的经历,在《荆沙晚报》的头版头条发布,获得广泛关注。

黄道强作为一名曾跑政法类新闻的记者,在很多重大活动现场都留下了他的身影。在这位退休记者眼中,30年前这次“只有观察没有采访”的采访让他印象颇深,以至于现在回忆起来仍记忆犹新。

以下是文章全文:

一次没有采访的采访

黄道强

世界级科学家杨振宁教授以103岁的高龄完成了最后的生命谢幕,为泰戈尔“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”的诗句,做了最完美的诠释。尽管活到103岁,已经是罕见的奇迹,但对于这位诺贝尔物理学奖获得者的逝世,我还是免不了唏嘘不已,哀思如潮。

杨振宁(左一)与黄道强(右一)

杨振宁教授生前曾来过荆州一次,我有幸作为随行记者,和他有过一面之缘。那是1995年6月8日,那时荆州和沙市刚合并,取名荆沙市。由于杨教授行程仓促,没有时间接受采访,市领导规定,记者只能随行,但不可采访,也不允许插话,只能靠观察写稿。

记得那一天久雨初晴,下午4时,从重庆顺水而下的维多利亚2号轮抵达沙市港。国际著名科学家杨振宁和夫人杜致礼步履稳健地拾级登岸,在荆沙市领导陪同下,换乘专车向荆州古城驶去。

杨振宁教授此番来湖北,是为出席该省首届亿利达青少年发明奖颁奖大会。该奖是由他倡导、香港知名企业家刘永龄先生出资设立的。

时年73岁的杨振宁第一次来荆沙,一切都感到新鲜。车到荆州城东门,杨教授听说这里就是古江陵,一下子来了诗兴,禁不住脱口而出:“千里江陵一日还。”也许想起了刚才船上的情景,夫人杜致礼马上接上一句“轻舟已过万重山”。

杨振宁(前排右一)到访荆州

在荆州博物馆,杨教授对西汉古尸表现出浓厚的兴趣,不时地提问,诸如为什么不腐呀、怎么消毒呀?等等。

在一个别致的木制凤凰前,杨教授说:“我在美国一家艺术博物馆看到过这种凤凰,那是那个馆最珍贵的文物,想不到竟是荆州出土的。”

在丝织品文物陈列馆,杨教授驻足于西汉麻鞋柜前,用手比画着那鞋样的大小说:“嗬,这位先生的脚很大的!”幽默的话引得在场的人捧腹大笑。

楚乐宫古乐声声。身着古装的小姐用各种仿制的古乐器为杨振宁一行演奏着楚乐曲。

“你看,那位小姐吹的是啥东西?”杨振宁饶有兴趣地问。

身旁的人告诉杨教授说:“那叫作‘埙’,是一种古代乐器。”等演奏完毕,杨教授从演员手中接过那个像半边葫芦似的玩意看了又看,还试着吹了几下。离开博物馆时,杨教授问发掘的书简中有没有算术方面的东西。博物馆张绪球馆长回答说:“有,我们已在研究,并准备整理出书。”

“很好,很好!”杨教授一边认真地听着,一边连连点头。参观完博物馆,杨教授夫妇又到江汉石油学院(现已并入长江大学)看了看,并在该校留言簿上写下几行娟秀的小字:“石油是国家的命脉,希望贵校学生为中国石油事业做出贡献!”

杨振宁(前排右一)到访荆州

一些学生听说是杨振宁来了,纷纷前来夹道欢迎。整个校园,掌声雷动,场面异常壮观。

该校附小两名少先队员给杨振宁夫妇献花后恳切要求道:“杨爷爷,能同您合个影吗?”

“可以!”杨爷爷非常爽快地答应了。

听说合影,站在旁边的人“呼啦啦”一下向杨振宁夫妇靠拢过来。摄影师眼看广角镜也不够用了,只得迅速按下快门。

“咔嚓”一声,杨振宁夫妇的荆沙之行被凝成永久的纪念。

次日,我的稿件以《杨振宁:兴致勃勃游荆沙》为题,发表在《荆沙晚报》头版头条,随后《中国科学报》《江南游周报》《中华老年报》都在头版显著的位置给予转载,后收入光明日报出版社出版的《非常人物》一书。

像这种没有采访的采访,在我记者生涯中是仅有的一次,也是我最难忘的一次采访。

(来源:极目新闻)