来源:市场投研资讯

(来源:刘润)

今年7月,我接到了一个让我深思的“满意度调查电话”。

那天,我刚回到上海,接到这样一个电话。问我住得还满意吗?有没有什么反馈?这种满意度调查电话,我一年不知道接到多少个,就顺嘴回复:挺好的,没什么问题。

本以为到这里就能结束这次回访。对方加了一句:那太好了,过两天您可能会接到一个满意度调查电话,麻烦到时候给我们打个分。我们的标准是9分及格,10分才算满意哈。

我先是一愣,后细想,突然明白了。这通电话,其实是“满意度调查电话前的满意度调查”。只是打个“预防针”,生怕后面的正式调查里,我给打了低分。如果有什么问题,提前处理掉。

离谱的,反而是那句“9分及格,10分满意”。这怎么可能呢?不就是分明在引导我打满分吗?

那为什么一定要先打这样一个电话?一定是总部定了个KPI。要求客户满意度必须要多少多少。

我猜哈,很可能总部高层说,我们要增长。但怎么增长呢?把服务做好。那怎么把服务做好呢?高层想了想,一拍脑袋,就把员工的KPI定成客户满意度“9分及格10分满意”,这样一定能逼着员工提升服务。

高层“灵机一动”,反倒让底下员工发了愁。怎么办?只能卷。卷服务?不,只能卷打电话。要比谁的电话话术更巧,谁更能让客户无法拒绝。毕竟,最终结果就是让客户打满分,让高层看到满分。而已。

说白了,这就是一种工作上的“撒谎”。

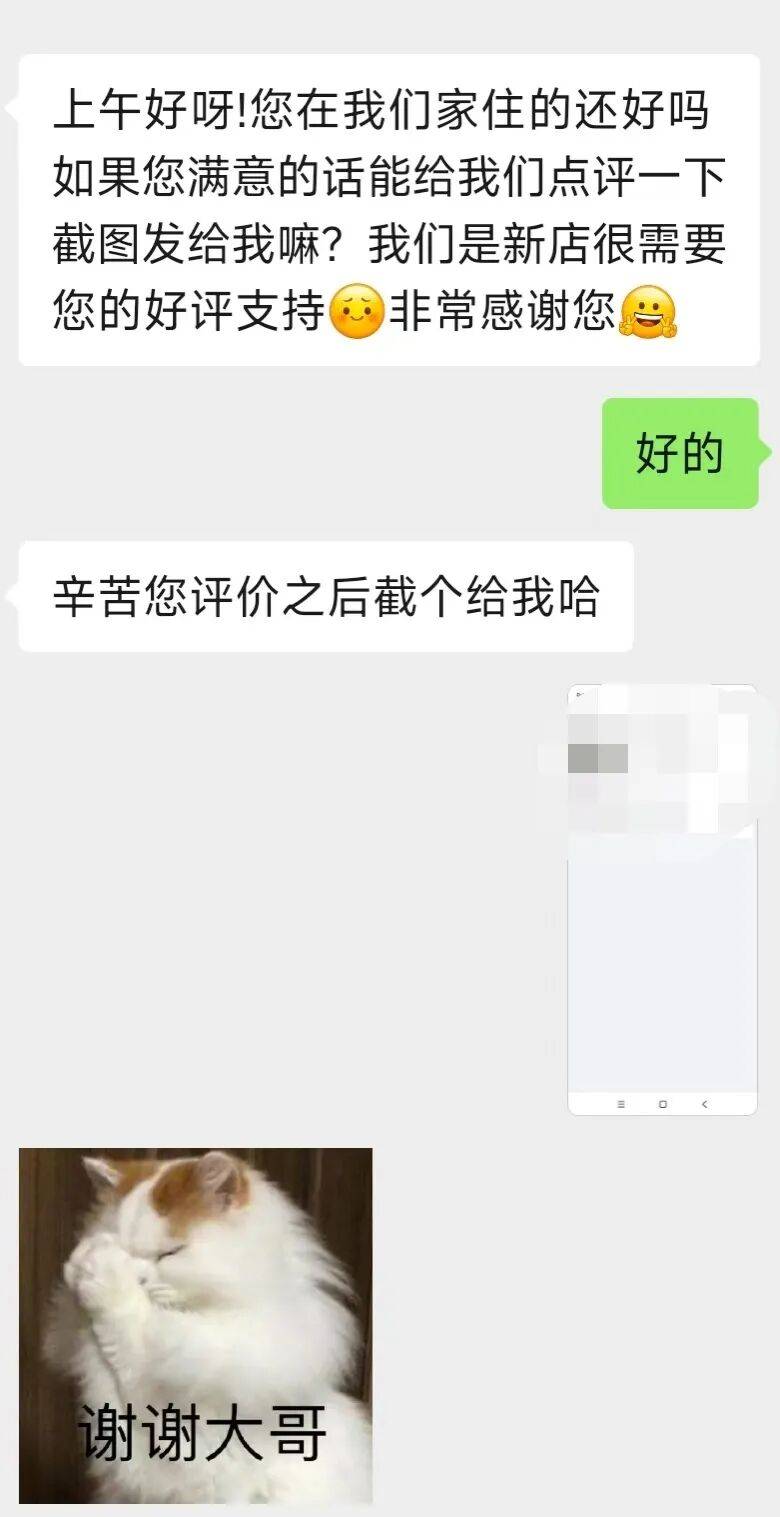

我回到公司跟同事们聊起来,有位同事很激动地说:“老师,我前两天刚遇到,还有记录呢。”我接过来一看,简直是“求好评模板”。先问好,再请求要个五星好评,接着要截图,最后配上感谢的表情包。

大多数人可能都会这样,出于礼貌和理解,都会给好评。但心里怎么都会有些不舒服。你说,他们难道不知道这是在打扰客户吗?我都退房离开了,还来要好评,很烦。我想他们也知道,但是,必须要做。

员工的动作,在KPI考核下“变形”了。

KPI考核本该为了提高工作质量,怎么反而给人添烦恼呢?

这事很有意思。分享几点思考。

不要把可操纵的数据当KPI,而要考核具体行为

酒店给我打电话,特别提醒我:“9分算及格,10分才算满意。”这怎么可能呢?如果满分10分,应该6分及格。你跟我说9分及格,10分满意,这不就是在暗示我要打10分吗?那这样的调查结果还有什么意义呢?

从员工的角度看也能理解,公司制定考核标准,员工挨个打电话,确保完成考核。从逻辑上看,这没毛病。

但这里面的问题在于,“顾客满意度”是能被操控的。只要数据能被操控,那结果也就失去意义。

想想看,公司拿到数据,一看,满意度99.99%,真厉害啊。可是,后台订单量却没多少起色。领导有点愁,找来手下的员工。

“小李,你调查的客户满意度99.99%,怎么订单没有涨?”员工小李眨了眨眼,说:“领导,你只让我调查客户满意度,我达标了。订单可不归我管呀。”这话把领导噎住了,好像说啥都不对。

所以,KPI必须得是非常客观的指标。而现在很多工作都有和酒店类似的问题。

比如,银行柜台旁边有一个小机器,办完一笔业务就会询问客户是否满意。通常,客户不打分,办完转身就走。有一次我去银行办事,就看到银行里的保安(或大堂经理),在客户离开后,他会过去按下满意键。柜台里的姑娘连连道谢。

再比如,去餐厅吃饭,服务员会笑着跟你说“APP点评送一份甜品”。那一刻,你给出的已经不是真实的评价,而是一种“人情”。

考核满意度这件事,本身没错,错在没找对合适的指标。

拿酒店来说,如果不考核满意度,还能考核什么呢?

找那些更难被操控,但最能直接反应客户真实意愿的指标。

比如,复购率。打电话收到了100个“10分”,都比不上一位客人,下个月又来住一次。

比如,客户推荐率。顾客简单一句“愿意推荐”,不如客人的预填信息写着“朋友推荐”。

比如,附加消费转化率。一位真正满意的客户,不光是“住一晚”,会更愿意在餐饮、酒吧、升房型等附加环节消费。

这些指标更客观,更难,也更真实。从考核“表态”,转向考核“行为”和“结果”。因为态度可以伪装,但真金白银和主动推荐,才是最真实的满意。

所以,我们在7月份的半年度OKR设定会议上,对公司后台服务部门的KPI,做出了一个改变。

其中有这样两项:“满意度”和“无差错”。因为公司人不多,所以大家对“满意度”都比较随意。利益无关的情况下,很难有人打出“不满意”。或是觉得,“给他个好分对我没坏处。”

当评分不再客观,也就失去参考价值。不如直接取消。

那“无差错”呢?过去会要求财务部门报表零差错,或每月几号必须提交某个数据。之所以取消这个指标,是因为这些工作本就是财务的日常事务性工作。

不要把事务性工作当指标,而要明确的结果

什么是事务性工作?其实就是最基本的工作。就像按时上班一样。你不能说全年没迟到早退,就要求发奖金。上班本来就是职场人的最基本要求。何况准时上班,跟工作成果好差没有直接关系。

这些可以放在日常工作要求里,但不能是最重要的。最重要的是什么?是明确的结果。

什么叫“明确的结果”?可量化的具体成果。

那我们这个小破公司来说,主笔的KPI有这样一条:下半年写49篇文章。这个数字是按照每周两篇,共24.5个工作周得来的。一直以来,大家基本都能完成这个指标。

但是,主笔最基本的工作要求,不就是按时写稿交稿吗?所以,在7月份OKR讨论会上,我跟编辑一起商量把这条去掉了,改成了“10W-篇数”。虽然是换成了另一个考核数据,但其实是对主笔的写作水平提出了更高要求。

对主笔来说,文章质量才是最重要的考核指标。

那么,怎么找到合适的考核指标呢?总不能拍脑袋决定吧。

当然不能。举个我们财务的例子。他们有这样一个指标,是把分摊率(比如水电、办公等公司运营的分摊成本,占总收入的比例)从0.82降到0.7。为什么分摊率是0.7而不是0.4,不是0.1呢?因为我们认真研究过公司级费用中的每一笔开支。发现里面有很多不必要的开支。

比如,每天6点下班后,总有人忘记关空调。一整个办公室的空调,一开开一夜。是不是可以每天提醒一下?比如,寄快递全都用顺丰,成本很高。有些不太重要的快递,是不是可以用中通?比如,上次公司聚餐吃小龙虾和披萨,一顿吃了3000块。不是说不能吃,是不是可以先抖音抢个优惠券,省下300块?这些事情不是做不到,但只要具体提出来了,他们就会想出解决办法。这里说一声,那里省一点,分摊率降到0.7,不算难。

所以,事务性工作只是任务,而日常工作中要为结果负责,而不是为任务负责。

好了,现在我们知道要考核的,是“真实的行为结果”了。

那这是不是意味着,我把所有重要的结果,全放到KPI,就好了?

不要设置过多的KPI,而是聚焦重点

一说到设置KPI,很容易陷入一个难题,怎么设?

很多人倒是觉得,这太简单了,凭直觉。假如是做自媒体,很可能是这样:

O1、每月10W+不少于10篇

O2、日更

O3、月度涨粉不少于2万

O4、季度获客不少于5000

O5、常读用户不低于50万

看上去很符合一个自媒体大号的要求,但这与其说是OKR,更像是一个“待办清单”。员工每天要干的事,打勾销项,完全没有重点。

贪多求全,是OKR的天敌。当所有事情都是重点时,就意味着没有重点。

举一个例子,那家让中国商界又爱又恨的公司:拼多多。

它的内部有一个非常鲜明的特点:考核指标可能复杂,但一定单一。

复杂,是说指标的计算过程,可能非常复杂。单一,是指最后落到每个人身上的核心KPI,一定尽可能的少。

举个例子。采购团队的考核方式,往往是价格、品质、交付周期等等。但拼多多的采购考核指标,只有一个,叫“品类GMV和利润的相对增量”。你看,是不是很复杂。但是,只有这一个。

单一的指标,意味着大家都明确知道该往哪里走、该怎么走。这就叫聚焦。

聚焦重点,能带来几点明显的优势:

1、方向明确

2、资源集中

3、激发创新

4、高效沟通

开会不用再争论优先级,因为只有一件最重要的事。

对于管理者,更要学会管理上的“断舍离”。

放弃那些“虽然重要但非紧急”的目标,选一个能“牵一发而动全身”的核心目标。也可以不止一个,但千万不能多。

盯死它,打透它。你会发现,你和员工都会觉得很舒服。

说了这么多,最后我们来总结一下,一个好的KPI是什么样?

考核的是“真实”,而不是“虚假”。

考核的是“结果”,而不是“任务”。

考核的是“重点”,而不是“全面”。

现在,再让我回头思考那个问题,为什么KPI会逼着员工“撒谎”呢?

因为管理者把KPI当作对员工的“约束”,员工的本能变成用“撒谎”来保护自己。本应是同舟共济的战友,却互相提防,玩起了‘你考核我,我欺骗你’的猫鼠游戏。

所以,好的KPI,应该是一面旗帜。鼓舞大家的士气,清晰地指给大家,我们的目标,到底在哪。

那么,你觉得你的KPI是哪种呢?期待你的分享。

观点/ 刘润 主笔/ 海盐编辑 / 歌平 版面 / 黄静